Rechercher dans les numéros

Chapitres

Liste des sections

Chapitre 3

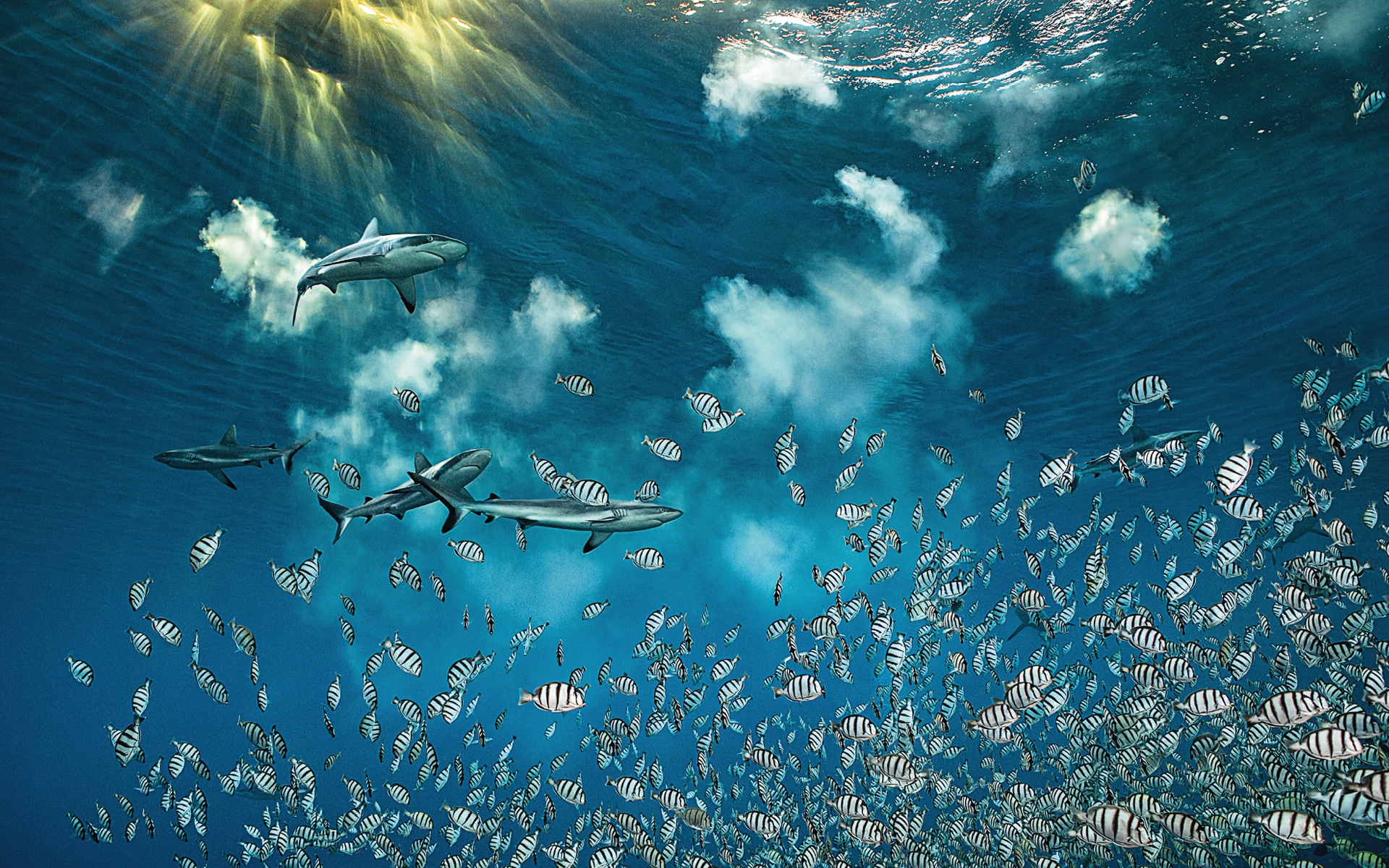

700 requins DANS LA NUIT

Instincts de requin, instants d’océan.

Cédric se repose sur le fond car la plongée dure depuis quelques heures. À chaque plongée, il nage quelques mètres au-dessus de moi, luttant contre le courant, portant la lourde rampe spécialement conçue pour tenir mes flashs. Le câble relie les flashs à mon appareil photo

Je rêve de m’affranchir de la RESPIRATION ARTIFICIELLE, de ne plus devoir rejoindre la surface et de pouvoir VAGABONDER SUR UN TERRITOIRE SAUVAGE.

Souvent, je fais ce rêve d’insouciance : je pars en plongée comme un botaniste en forêt, comme un alpiniste en montagne, sans l’inquiétude du manque d’air ou de l’accident de décompression. Je rêve de m’affranchir de la respiration artificielle, de ne plus devoir rejoindre la surface et de pouvoir vagabonder sur un territoire sauvage, de m’imprégner de lui sans contrainte de temps. Je rêve de vivre l’esprit libre ma passion sous-marine, simplement et sans limites, d’arpenter la vallée des requins, et recommencer encore ; comme si l’aventure se nourrissait de routine… Percer le mystère des lieux et, plus encore, tenir ces promesses faites à l’enfance.

Nous sommes de retour à la passe sud de l’atoll de Fakarava. C’est la quatrième expédition consécutive menée ici. En 2014, j’y ai effectué pour la première fois une plongée de 24 heures à vingt mètres. J’étais déterminé mais, en vérité, je cachais ma fébrilité. J’avais peur d’être trop vite épuisé, et de devoir abandonner. Il me faudrait alors effectuer encore les six heures de paliers de décompression imposées par les 87 % d’hélium que je respirais. Le stress des premiers instants m’avait simplement fait oublier la chance d’être là. Ce lieu est unique, le moment l’était aussi : les mérous s’étaient donné rendez-vous par milliers, là où des requins les attendent par centaines quand tombe la nuit. J’avais la chance d’être parmi eux, de pouvoir les observer durant toute une journée et toute une nuit.

Lors de la première expédition, les chiffres issus de nos comptages quotidiens sont tombés pour la toute première fois : 18 000 mérous et 700 requins, soit la plus grande densité connue à ce jour pour les deux espèces. À chaque expédition, nous avons répété l’exercice afin de comparer les données des deux populations.

Toute l’année, les mérous sont solitaires sauf à cette période où ils cohabitent par milliers car, dans quelques jours maintenant, ceux qui auront échappé aux requins se reproduiront tous en même temps. Après des dizaines d’heures de veille sous-marine, nous avons l’intuition d’avoir enfin compris l’instant exact où doit avoir lieu la reproduction. Les trois dernières années ont laissé un sentiment de « raté », d’être arrivés trop tard et de n’avoir vu que la queue de la comète. Aujourd’hui, nous sommes enfin prêts et à l’heure, je crois.

Les mérous qui auront RÉUSSI À ÉCHAPPER AUX REQUINS se reproduiront tous en même temps.

Au milieu de leurs courses folles, nous sommes des OBSTACLES et non des CIBLES.

Nous plongeons toutes les nuits. Le jour, les requins forment trois groupes que nous appelons « les murs ». Ces murs se forment dans des endroits précis dans les veines de courant principales. À chaque fois qu’un requin sort de la veine de courant, il vient s’y replacer, comme un oiseau le fait dans les vols groupés en V pendant les migrations. Mais la nuit, ils quittent la colonne d’eau et patrouillent dans le fond de la passe. En 2014, nous gardions nos distances. En un éclair, nous avions vu la meute fondre sur les proies, et, dans son élan, pulvériser un massif de corail. Les accélérations sont fulgurantes, et nous, spectateurs immobiles, étions sidérés. Le spectacle impose parfois une révérence respectueuse : le repli des genoux contre la poitrine. Sûr que le stress est permanent, mais nos yeux brillent dans la pénombre.

Année après année, plongée après plongée, une intuition se forge : nous ne serons pas mordus. Au milieu de leurs courses folles, nous sommes des obstacles et non des cibles. Ragaillardis par cette impression, nous les approchons de plus en plus près. Inenvisageable la première année, nous évoluons aujourd’hui à l’intérieur de la meute.

Yannick est sous la boule de requins. Dans quelle mesure leur action est-elle organisée ou bien improvisée ? Où commence son efficacité quand ils chassent tous ensemble ? Où s’arrête-t-elle quand ils se disputent une proie ? Sans doute faut-il un nombre idéal de requins pour former la meute. Pas assez nombreux et la proie s’échappe, mais trop nombreux et les requins ont peu de chances d’accéder au butin. Si le collectif est une force, il devient un handicap lorsque le partage est impossible. La sélection naturelle peut-elle engendrer une génération de coopérants ? Les requins seraient alors capables d’éviter les écueils de l’individualisme stérile et de la concurrence impitoyable.

Sous nos yeux, la meute des 700 requins en pleine action agit comme un seul individu gigantesque muni de 700 mâchoires. À l’inverse, le requin gris, isolé, est maladroit et inefficace. Son salut réside dans la meute, quand tous ensemble ils synchronisent leur action. Je crois qu’il faut oublier le vieux cliché de la frénésie anarchique. Nos quatre années d’observations et d’arrêts sur image nous laissent penser le contraire. Il y a peut-être beaucoup plus de coordination, d’organisation, de tactique, qu’on ne l’avait envisagé jusque-là…

La marée se décale et nous sortons des plongées à minuit… 2 heures… et même 4 heures du matin, toujours exaltés. Cédric est moins confiant : « S’ils se mordent entre eux, ils peuvent nous mordre tout pareil. » Et « une morsure involontaire, ça ne fera pas moins mal. » Ses réflexions à chaud invitent à la prudence, mais fragilisent cette intuition, qui tend à devenir une conviction : nous ne serons jamais mordus. Mais c’est à peine si j’ose la formuler…

Pendant que les requins patrouillent dans le récif à la recherche de nourriture, ce poisson naso se cache désespérément. Habituellement de couleur uniforme, il change de teinte lorsqu’il se sent menacé.

Alors que le couple nage vers la surface pour permettre à la femelle de pondre ses œufs, des mâles opportunistes suivent rapidement et libèrent leur semence, transformant l’eau en un nuage blanc et laiteux. Tout cela en moins d’une demi-seconde.

Enfin. Après trois semaines d’efforts et de risques, la femelle malmenée SE DÉCIDE et BONDIT À LA VERTICALE, ENTRAÎNÉE PAR LE MÂLE DOMINANT.

Puis un choc brutal suivi de picotements, différent des coups de museau habituels qui laissent parfois un hématome. Je passe la main sur l’arrière de ma cuisse, et je sens que la combinaison est déchirée. Ça saigne, il faudra quatre points de suture. Morsure de requin ? Voilà mes convictions qui vacillent. Heureusement, deux caméras ont filmé la scène : ce n’est pas le requin, mais les écailles-scalpels d’un gros chirurgien qui m’ont tranché la peau. Le squale tenait le poisson dans la gueule et le secouait violemment derrière ma jambe. L’hypothèse tient toujours : ces requins ne nous mordront pas.

Nous poursuivons les plongées de nuit et nos questions nous poursuivent : nos lumières modifient-elles le comportement des requins la nuit ? Elles les attirent, c’est indéniable. Pour autant, cela provoque-t-il plus de prédation ? Aucune certitude. À éclairage égal, les prédations peuvent être nulles ou incessantes. Elles varient plutôt selon la période du cycle lunaire, ou plus simplement entre le début et la fin de la nuit. Sur certains sites, les prédations n’ont pas lieu, même avec toute la lumière du monde.

Les mérous vivent dans la terreur. Au petit matin, je me surprends à vouloir témoigner de leur douloureuse existence. Rassembler une tragique galerie de gueules cassées, tirer le portrait des survivants… Ces rescapés portent les stigmates des razzias nocturnes.

Les blessures sont profondes. Nageoires déchirées, corps mutilés, mais rien n’arrête leur détermination. Certaines cicatrices datent déjà de quelques années. Leur résilience est fascinante. Ils semblent pouvoir guérir de tout, même d’une mâchoire arrachée. Rien ne compte sinon se reproduire bientôt, coûte que coûte. Ces poissons ne sont pas maîtres de leur destin, mais esclaves de leur instinct.

Pendant leur grand rassemblement, les mérous dépensent une énergie folle. Ils se battent, paradent, courtisent, sans même plus se nourrir. Les femelles, le ventre dilaté par les œufs qu’elles portent, gardent leur tenue camouflage. Les mâles, eux, l’ont quittée. Ils portent désormais le costume gris des affaires sérieuses. Ils ont consenti au sacrifice, à présent ils exigent un bénéfice. Les mâles mordent les femelles. La reproduction ne saurait plus tarder.

Enfin. Après trois semaines d’efforts et de risques, la femelle malmenée se décide et bondit à la verticale, entraînée par le mâle dominant. Elle expulse un épais nuage d’œufs qu’il s’empresse de féconder. Il doit faire vite pour être le premier, car dans la micro-seconde qui suit, plusieurs opportunistes convergent vers le couple. À leur tour, ils inondent la scène de leur semence. Seul l’arrêt sur image permet de voir cette priorité du mâle dominant, une courte avance gagnée au prix de farouches rivalités. Trois semaines de combats pour un privilège d’une fraction de seconde.

La reproduction est passée, mais nous continuons les plongées de nuit. Les chasses sont tellement rapides que je ne les découvre souvent qu’après la plongée, de retour à terre. Au petit matin, quand je regarde enfin les images réalisées au cœur de la nuit, j’ai le sentiment d’avoir volé ces instantanés lors de plongées jusque-là interdites par la prudence, ou par l’ignorance. On confond parfois les deux.

J’entends les plongeurs crier sous l’eau QUAND UNE SCÈNE DE CHASSE FULGURANTE EST SAISIE.

Afin d’en comprendre davantage sur ces chasses qui nous fascinent, nous avons imaginé le moyen de marier la photo et la vidéo : l’Arche d’images. Un vaisseau spatial vole dans le ciel aquatique. Vision de science-fiction dans les eaux de Fakarava. L’Arche traverse la passe après nous avoir traversé l’esprit. L’idée est devenue réalité en quelques mois. La mise en œuvre a été laborieuse. L’enthousiasme a cédé la place à l’entêtement, et elle a vu le jour. Encore faut-il qu’elle nous offre les images inédites dont nous avons rêvé.

L’Arche d’images fait quatre mètres de diamètre et porte trente-deux petites caméras réparties à intervalles réguliers. Jusque-là, cette technique était réservée à la fiction cinématographique, ou à l’analyse d’un geste sportif spectaculaire. Le concept est futé : faire un arrêt sur image puis faire le tour de la scène ainsi figée. L’action doit s’exécuter au centre exact de l’Arche, là où rayonnent les trente-deux caméras. Reste à espérer que nous parviendrons à nous en servir avec des animaux sauvages en pleine chasse.

Après dix jours de galère, Antonin et Tybo pilotent l’Arche avec virtuosité et les séquences s’enchaînent. C’est comme dans un film fantastique : le magicien stoppe l’horloge, alors les choses et les gens s’immobilisent, puis il se promène à sa guise dans cet espace en suspens. C’est précisément ce que nous voulons réaliser, mais au milieu des requins. J’entends les plongeurs crier sous l’eau quand une scène de chasse fulgurante est saisie. Moi, j’y vois la réconciliation de la photo et du cinéma : arrêter le temps mais laisser libre le mouvement.

L’équipe effectue un premier essai de l’Arche d’images avec un rassemblement de perches à bordure jaune le long du récif, juste au-dessus des grandes profondeurs qui entourent l’atoll.

Seul point à résoudre: LA CAPTURE DES REQUINS.

L’équipe scientifique analyse les vidéos à 1000 images/seconde que nous tournons depuis la première expédition. Elles permettent de comprendre les différentes phases d’une attaque : d’abord c’est sans doute le bruit qui attire le requin, la vue et le mouvement comptent aussi beaucoup, mais dans la pénombre le requin a un atout supplémentaire : il détecte les champs électromagnétiques que produisent les poissons grâce à des cellules sensibles qu’il a tout le long de la gueule : les ampoules de Lorenzini.

Cette année, nous espérons suivre quarante requins pour estimer entre autres leur activité, leur vitesse de déplacement, et confirmer les chasses en binômes. Ce suivi à long terme va permettre d’enregistrer tous leurs déplacements pendant une année. Au début de la mission, l’équipe a installé vingt-cinq récepteurs acoustiques dans la passe, en vue du marquage. Seul point à résoudre : la capture des requins. Pour l’avoir déjà expérimentée, je trouve la pêche à l’hameçon extrêmement violente. J’ai donc décidé de tenter une nouvelle méthode : saisir le squale à la base de la queue et le retourner. La technique est connue : le requin tombe alors en catalepsie et devient manipulable. Une seconde avant, le requin, surexcité, était en pleine chasse. La seconde d’après, il est totalement immobilisé. C’est ainsi que nous allons délicatement remonter les quarante requins gris près la surface. Les chercheurs Johann, Charlie et Yannis vont les opérer et leur insérer un petit émetteur dans la cavité abdominale, une opération insignifiante pour le requin qui cicatrise incroyablement vite.

Tactiques d’encerclement des proies par les requins, voltiges amoureuses des mérous. Nous sommes fiers de toutes ces images et pourtant elles ne sont qu’un petit éclairage sur les grands Secrets d’Océans. Peut-il en être autrement ? Que pouvons-nous savoir de ces étendues liquides qui occupent les deux tiers du globe ? Pire : si l’on raisonne en volume où la vie est possible, alors les océans représentent environ 95 % de cette planète que l’on a si mal nommée Terre. Cette Planète Mers, vastes et profondes, comment peut-on croire la connaître, nous autres, pauvres primates dépourvus de branchies ?

Tybo et Antonin positionnant l’Arche d’images pour capturer les requins en train de chasser une proie. Nuit après nuit, ils ont plongé avec cette structure encombrante pour filmer des moments de prédation jamais documentés de cette manière auparavant.

Recréer ailleurs de NOUVELLES ROUTINES, c’est peut-être cela L’AVENTURE.

Pendant vingt et un semaines cumulées sur quatre années, nous avons plongé tous les jours et toutes les nuits. À nous tous, cela correspond à environ 3000 heures sous la surface, toujours au même endroit. J’ai aimé cette agréable discipline de la répétition, mes camarades aussi, je crois. Recréer ailleurs de nouvelles routines, c’est peut-être cela l’aventure.

Observer, c’est chercher à expliquer la réalité ; photographier, c’est tendre à la sublimer. Les scènes de chasse et de ponte vont si vite qu’elles échappent au regard. Alors, bien qu’instinctive, seule reste la prise de vue pour répondre aux deux désirs : comprendre et contempler. 85 000 déclenchements en quatre voyages sur quatre années.

Depuis la préhistoire, les hommes, fascinés par le monde sauvage qui les entoure, ont éprouvé cet impérieux besoin de l’illustrer. Autrefois, l’homme des cavernes et ses peintures rupestres ; aujourd’hui, des plongeurs et leurs clichés en haute définition. Ne serait-ce pas la continuité d’une même tradition picturale ? À travers les âges, c’est peut-être le même hommage, dérisoire mais rassurant, à l’inexplicable beauté de la nature.

Sous la mer, la curiosité ne s’émousse pas, elle s’aiguise au fil de l’eau. Quand les temps de plongée s’allongent, le besoin de contempler grandit. Paradoxe de ces milliers d’heures en immersion pour ne saisir que de furtives tranches de vie sauvage, des instincts de requins, des pulsions de poissons… d’inoubliables instants d’océans. Envie encore de les saisir. Il faudra revenir.

L’archipel des Tuamotu est formé de 76 atolls éparpillés sur 1600 km. Sur la carte du Pacifique, leurs traits n’apparaissent même pas. Ces fantômes d’anciens volcans sont pourtant bien vivants. À mes yeux, ils sont une chaîne de montagnes dont on ne connaîtrait que les sommets. La plongée profonde devient de l’alpinisme à l’envers. En 2017, notre bateau a couru de sommet en sommet avec, à chaque relais, l’espoir de quelques ascensions négatives.

On peut voir l’atoll comme un simple disque de corail, tout plat, affleurant à la surface, ou bien comme une couronne vivante posée sur une aiguille rocheuse de 2000 mètres de hauteur. Selon que le regard est terrien ou sous-marin, l’atoll corallien est une île qui porte du végétal ou un animal qui porte une île. Il y a deux visions possibles.

D’un côté, la noble entreprise des minuscules polypes de corail qui construisent le récif ; de l’autre, les forces de l’océan qui le détruisent. Mais si les coraux bâtisseurs n’avaient nulle contrainte, le récif serait monolithique, lisse, privé de relief, de fractures, pauvre en diversité. Il faut croire qu’à bâtir sans obstacles, on s’élève sans éclat.

À 120 m de profondeur, les parois que nous parcourons sont vertigineuses. On s’étonnerait presque que la quiétude des grands fonds abrite des reliefs si tourmentés. Ce serait oublier qu’il y a 20 000 ans, la mer était 120 m plus bas. Ce que nous voyons là, sont les vestiges d’un ancien littoral battu par les vagues et la houle d’une autre époque. Descendre dans les profondeurs, c’est remonter dans le temps.

LE LONG DES PAROIS OBSCURES BRILLENT d’intrigants couloirs blancs.

Le long des parois obscures brillent d’intrigants couloirs blancs. L’érosion du récif près de la surface engendre, 100 m plus bas, ces chutes de sable. Les cascades suivent au ralenti de profondes entailles verticales. À croire que les coraux torturés pleurent sur les joues de l’atoll et que vers les abysses coulent des larmes de sable.

Très vite, les premiers mètres sont parsemés de petits nuages qui S’ÉVAPORENT DANS L’EAU LAITEUSE.

Qu’elle soit pleine ou noire, la lune guide les rassemblements de la passe. Contrairement aux mérous, c’est toutes les deux semaines que les poissons chirurgiens bagnards, appelés localement « manini », se regroupent pour s’accoupler. Avant le coucher du soleil, ils remontent les bords de la passe en file indienne et trouvent un lieu qui leur convient.

Celui-ci n’est pas toujours le même, et le nombre de poissons varie également. Il aura fallu trois semaines aux mérous pour se rassembler, alors qu’une demi-heure aura suffi aux petits poissons qui ne viennent défendre ni territoire, ni femelles. Nous sommes dans quelques mètres d’eau seulement et, comme avec les mérous, attendons le grand moment. Dans un élan commun, ils s’élancent par petits groupes vers la surface et libèrent leur semence. Les requins tentent d’en profiter mais souvent en vain. Très vite, les premiers mètres sont parsemés de petits nuages qui s’évaporent dans l’eau laiteuse. En une vingtaine de minutes, les « manini » font demi-tour et rejoignent le lagon. •

Les « manini », petits poissons chirurgiens bagnards, se rassemblent toutes les deux semaines, au coucher du soleil, pour se reproduire dans les eaux peu profondes de la passe. Suivis par les requins, ils comptent sur leur agilité pour échapper aux mâchoires affamées.