Rechercher dans les numéros

Liste des sections

Chapitre 8

Méditerranée, DU FEU SOUS LA MER

« Il y a plus impressionnant que le volcan qui détruit, il y a la vie sous-marine qui reconstruit... »

Nous sommes là pour des plongées profondes sur un site unique baptisé « LA VALLÉE DES 200 VOLCANS ».

La nuit est belle, la mer aussi. L’air est froid en revanche, malgré un début de printemps précoce, inquiétant de grandes chaleurs à venir. C’est ainsi, les saisons ont toujours un peu de retard au-dessus de la mer. Paradoxe de l’eau, changeante et agitée, mais pleine de lenteur quand il s’agit de se réchauffer. Le Victoria glisse lentement vers le sud. Une fois n’est pas coutume, je suis à la barre. Première et dernière fois que je soulage un peu notre capitaine. Lorsque la mission aura commencé, les plongeurs profonds seront, comme souvent, dispensés de quart nocturne, afin de bien dormir entre les longues et éprouvantes immersions.

Je pourrais facilement suivre mon cap en regardant les instruments sophistiqués qui ornent la passerelle, laisser faire le pilote automatique, mais comment résister à une navigation ancestrale guidée par une petite lumière rougeoyante, au loin sur l’horizon ? On l’appelle le phare de la Méditerranée, mais il n’est pas l’ouvrage des hommes, plutôt celui des entrailles brûlantes de la terre : c’est le cratère de l’île-volcan Stromboli, dans l’archipel des Îles Éoliennes, au nord de la Sicile. De loin, cette lueur vacillante est à peine perceptible, mais elle dure depuis des millénaires.

Nous avons rendez-vous avec le vulcanologue italien Francesco Italiano. C’est lui qui a découvert, puis révélé à mon ami plongeur Roberto Rinaldi, l’existence de phénomènes volcaniques profonds. À son tour, Roberto, après y avoir plongé une fois, m’a raconté ce lieu incroyable. La graine était semée. Deux ans ont passé, le temps nécessaire pour construire une mission qui ait du sens, c’est-à-dire qui puisse servir aux scientifiques locaux et les aider dans leurs recherches. Partir pour « aller voir » ne m’a jamais pleinement satisfait. Il faut que notre voyage serve à percer quelques secrets et tant mieux si de belles images suivent. La beauté du monde n’est pas rien, mais elle est moins fascinante que ses mystères.

Nous sommes en pleine pandémie. Le dernier sommet du G7 s’est déroulé en visioconférence. Ils sont confiants, nous disent-ils, de voir l’économie mondiale repartir de plus belle quand les vaccins seront au point. Rien de plus, comme s’il n’y avait pas d’autres leçons à tirer d’un petit virus qui met à genoux l’humanité entière. Les chefs d’États sont en distanciel et nous sommes en mer, sous le ciel, sur une Méditerranée vidée de ses touristes. Après quatre jours de navigation et une escale à Naples pour récupérer Roberto, nous n’avons toujours pas vu un seul yacht, à peine un ferry et aucun croisiériste. Caboter le long des hautes falaises de Capri, en ne croisant qu’une barque de pêcheur, est plus qu’un privilège. C’est comme un voyage dans le temps. Les abords de ce château de calcaire nous apparaissent tels qu’ils étaient il y a quelques siècles, sans visiteurs.

Le Victoria fait route vers le Stromboli, le plus actif des volcans des Îles Éoliennes qui rentre régulièrement en éruption. Des hommes et des femmes vivent pourtant là, sous la menace permanente d’une coulée de lave, d’une nuée ardente, ou d’un tsunami.

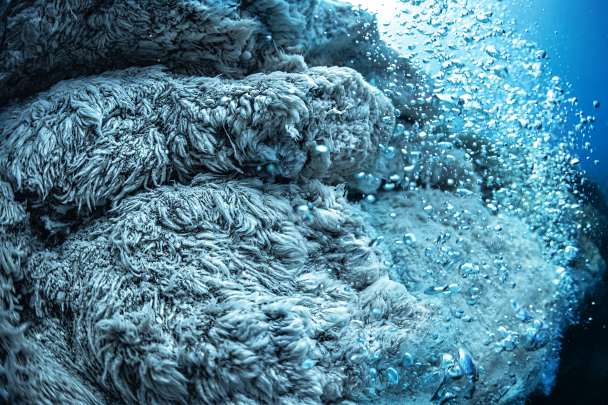

Pour l’heure, nous poursuivons notre route, dépassons les lumières de Stromboli pour y revenir plus tard, et parvenons à Panarea. Cette île est un volcan endormi et ses ronflements nous le rappellent : ici et là, des jacuzzis naturels bourdonnent en surface. Une odeur soufrée s’en dégage. Nous mouillons à proximité et nos premières plongées se font en eaux peu profondes mais acides ! Montent les bulles, comme tombe la pluie. Cet orage à l’envers est si corrosif que les Romains s’en servaient autrefois comme station de nettoyage. Ils venaient volontairement ancrer leurs navires au-dessus des rideaux de bulles afin que les gaz acides nettoient les coques attaquées par la « vermine aquatique » : les algues qui ralentissaient la navigation et les vers foreurs qui mangeaient le bois des bordés. Aujourd’hui, je vois encore l’effet de cette acidité sur la biodiversité : aucun organisme calcaire, coquillage ou corail ne se développe alentour. Un ver marin imprudent a tenté l’aventure suicidaire de s’installer trop près des bulles. Déjà son tube calcaire se dissout lentement. Ailleurs, ce sont les herbiers de posidonie qui présentent des feuilles blanchies, comme brûlées. Seules les bactéries anaérobiques, gourmandes de CO2 et de matériel sulfureux, semblent s’épanouir. Sur les parois rocheuses, elles forment un épais feutre immaculé qui ondule sous la caresse acide. Après quelques heures dans cette ambiance piquante, ce sont les joues et les lèvres irritées que nous regagnons le Victoria. Même le chrome des robinets de nos scaphandres s’est oxydé.

Cette plongée juste sous la surface a eu les vertus d’un test pour nos équipements. C’est donc sans inquiétude matérielle que nous allons passer à la suite. Nous sommes là pour des plongées profondes sur un site unique baptisé « la vallée des 200 volcans ». C’est une découverte faite par Francesco Italiano lors d’une campagne de cartographie. Le long d’une légère dépression, rectiligne sur 100 mètres de long et de 15 mètres de large, de fines et hautes cheminées sont apparues sur l’écran de son sonar latéral il y a plus de 10 ans. Une ligne située dans un axe étrangement parfait entre Panarea et Stromboli, dont on aperçoit au loin le sommet fumant.

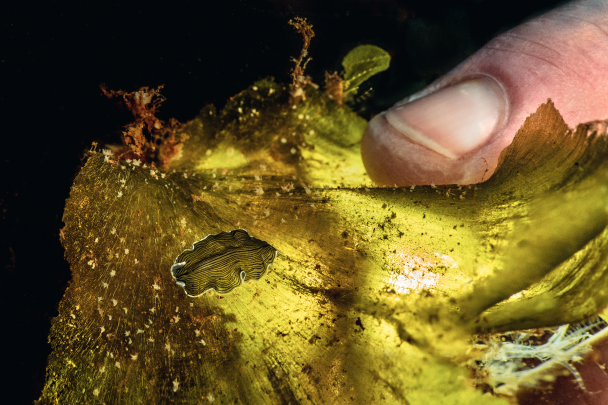

En arrivant au fond, le profondimètre indique - 78 mètres, mais le décor rappelle celui d’une dorsale océanique à - 3 000 mètres, au fond de l’Atlantique. Une impression étrange se dégage de ce lieu interdit, comme si, ici-bas, la mer suffoquait d’un surplus d’activité. Elle expire, elle râle, elle crache. Au sommet des étroites cheminées s’échappent du gaz et de l’eau brûlante. Elles sont faites d’une cristallisation de matière ferreuse et ferrique qui se précipite au contact de l’eau froide profonde. Les couleurs du décor sont martiennes : rouge, ocre, jaune. Tandis qu’une cheminée se construit, une autre semble s’éteindre et une troisième s’effondre déjà. Il règne ici une grande précarité, mais la vie sous-marine est ainsi, fragile et obstinée à la fois. Un petit ver plat, digne d’une empreinte digitale rampante, glisse incognito sur les frondes des feuilles des udotées, ces petites algues pionnières, recouvrant les pentes rouges des cheminées d’une petite forêt, verte d’espoir. Ce ver plat est bien audacieux : il s’aventure jusqu’au sommet des cracheurs. Difficile de comprendre quel peut être son intérêt à se promener sur des oxydes de fer dans une eau acide chargée de gaz carbonique.

Ici et là, la mer bouillonne autour de l’île de Panarea. Des bulles acides s’échappent du fond de la mer. Rien ne peut vivre en contact avec ces eaux chargées d’acide et de sulfure. Seules des bactéries anaréobiques s’épanouissent et forment des feutrines blanches qui ondulent sur les parois léchées par les bulles.

à Panarea, ces jacuzzis naturels sont extrêmement corrosifs. Situés à quelques mètres de profondeur seulement, ils sont connus depuis l’Antiquité : les Romains venaient volontairement ancrer leurs navires au-dessus des bulles afin que les gaz acides nettoient les coques attaquées par la « vermine aquatique » : toute une flore d’algues qui ralentissaient la navigation et toute une faune d’invertébrés foreurs qui mangeaient ou creusaient le bois des bordés.

Par 80 mètres de fond, la vallée des 200 volcans, baptisée ainsi par les vulcanologues qui ont détecté ce site en 2006 grâce à une campagne de sondeur multifaisceaux. Il s’agit de cheminées hydrothermales crachant de l’eau brûlante, des bulles de CO2 et de gaz sulfurés. Leur alignement se situe dans un axe étrangement parfait entre Panarea tout proche et Stromboli beaucoup plus loin. Les chercheurs ne voient pas là un hasard mais pensent qu’il s’agit des émanations issues d’une faille reliant les deux îles.

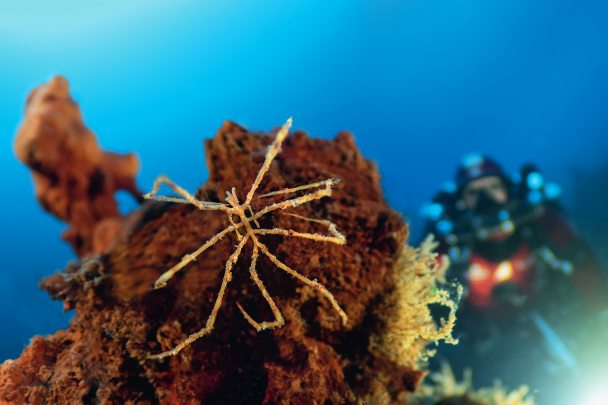

C’est dans ce même milieu inhospitalier que déambule le pantopode. Arthropode marin, ses longues pattes convergent vers un corps qui semble absent tant il est réduit à l’extrême. Tellement réduit que, faute de place dans son abdomen, une partie de son tube digestif se trouve à l’intérieur de ses pattes. À regarder de plus près, on peut distinguer ses quatre yeux en périscope au sommet d’une petite tête qui donne un semblant de cohérence à cette créature improbable.

La contemplation cède la place à l’observation. Le temps qu’il nous reste est entièrement dévoué aux protocoles scientifiques que Francesco nous a demandé de réaliser. À chaque cheminée, un thermomètre est enfoncé dans le petit cratère pour effectuer une mesure de température, puis une éprouvette pour un prélèvement d’eau chaude, un autre de gaz, avant de passer à la cheminée suivante. Il y en a 200. Nous n’en ferons qu’une vingtaine. Une heure déjà que nous sommes au fond ; trois de plus nous attendent à la remontée pour la décompression. Nos échantillons eux aussi doivent décompresser. En remontant, la pression de l’eau sur les éprouvettes diminue. Or, le gaz à l’intérieur est prisonnier à haute pression puisqu’il a été prélevé à presque 80 mètres. Il faut donc prendre soin de purger les éprouvettes tous les 10 mètres pour éviter que le verre n’explose. De l’analyse de ces échantillons, Francesco Italiano fera bientôt la démonstration qu’il existe un lien direct entre les trois principaux volcans de l’archipel. Le Stromboli, les émanations de Panarea et l’Etna semblent donc reliés à une même chambre magmatique géante.

À bord du Victoria, notre voyage se poursuit. Nous avons suivi la direction que nous indiquait l’alignement de la vallée des 200 volcans, et nous voici donc au pied de l’immense Stromboli. Depuis ses 900 mètres d’altitude, parviennent jusqu’à nous le bruit sourd et régulier des explosions, et la lumière des gerbes de lave rouge. Nous abordons l’île face au village, le temps d’une escale. Après le privilège d’une navigation solitaire, vient celui d’une ascension : personne n’est monté au sommet depuis deux ans. Notre guide est ravi de nous l’annoncer : la dernière partie, près du cratère, sans cesse remodelée par les éruptions, n’a jamais été foulée.

Antonin Guilbert et Thibault Rauby, plongeurs de l’équipe Gombessa, prélèvent des échantillons de gaz et d’eau douce issues des cheminées actives de la vallée des 200 volcans. Par 80 mètres de fond, les plongeurs ne s’autorisent qu’une heure de travail sur le fond, ce qui engendrera une remontée de plus de 3 heures à cause des paliers de décompression obligatoires. La couleur jaune à rouge des cheminées est liée aux oxydes de fer qui cristallisent au contact de l’eau froide des profondeurs.

Cette limace de mer à papilles rouges, Diaphorodoris papillata, est une nomade qui arpente le désert laissé après le passage d’une coulée de lave ou de poussière volcanique. La roche noire est nue, à l’exception de quelques colonies de bryozoaires, invertébrés pionniers qui recolonisent la roche vierge. La limace sera leur premier prédateur...

Par 80 mètres de fond, au sommet des étroites cheminées de la vallée des 200 volcans, s’échappent du gaz et de l’eau brûlante. Tandis qu’une cheminée se construit, une autre semble s’éteindre, une autre encore s’effondre déjà. Règne ici une grande précarité, mais la vie sous-marine est ainsi, fragile et obstinée à la fois. Ici se promènent les rares pantopodes, sorte d’araignée qui n’en est pas une et dont le corps est si étroit que la plupart de ses organes vitaux est logée dans ses longues pattes. Ailleurs, c’est un petit ver plat, digne d’une empreinte digitale rampante, qui glisse incognito sur les frondes des feuilles des udotées, ces petites algues pionnières, recouvrant les pentes rouges des cheminées d’une petite forêt, verte d’espoir. Ce ver plat est bien audacieux : il s’aventure jusqu’au sommet des cracheurs. Difficile de comprendre quel peut être son intérêt à se promener tout près des oxydes de fer dans une eau acide chargée de gaz carbonique.

Depuis les hauteurs fumantes, nous prenons la mesure des lieux. D’un côté, il y a le village sur des pentes plutôt verdoyantes, semées de quelques vignes, oliviers ou figuiers et de l’autre, la pente dévastée. C’est la Sciara del Fuoco (littéralement « la route du feu », mélange d’arabe et d’italien), ce vaste couloir noir et vertical, entièrement minéral, où les coulées de lave, de roches et de cendres se déversent inlassablement. On imagine facilement que sous l’eau, aussi, le déversement de matière est incessant et détruit tout sur son passage. Mais la vie sous-marine est plus acharnée que sur terre. Je suis curieux de voir comment l’écosystème redémarre à chaque nouveau glissement de terrain. Le dernier date d’il y a quatre ans. À la suite d’une secousse, un énorme pan du Stromboli, depuis 400 mètres d’altitude et jusqu’à 1 500 mètres de profondeur, s’est désolidarisé de l’Île et a glissé vers les abysses. Roberto a déjà plongé là il y a plus de 30 ans. Il se souvient d’un superbe pinacle de roche volcanique, comme une aiguille dressée de 40 mètres de haut. Ce majestueux édifice, couvert de vie marine, sera-t-il encore là, après tout ce temps et les catastrophes qui se sont succédé ?

Les conditions de plongée sont problématiques. Il est interdit à un bateau de stationner sous la Sciara. Une explosion est toujours possible et les nuées ardentes qui dévalent la pente comme une avalanche à 500 °C brûlent tout sur leur passage. Un bateau n’est pas assez rapide pour fuir s’il se trouve sur « la route du feu ». Sous l’eau, paradoxalement, le danger est moindre. Il n’y a pas à craindre d’être asphyxié par des gaz brûlants. La décision est donc prise de laisser le bateau près de la côte mais loin de la Sciara ; c’est-à-dire de se mettre à l’eau loin du site et commencer par nager environ deux kilomètres en longeant la côte juste sous la surface. Une fois arrivés au milieu du couloir de la Sciara, alors, et seulement alors, commencera la descente vers les profondeurs. Avec nos propulseurs, le trajet jusqu’au point de basculement nous prendra environ 30 à 40 minutes, puis la descente jusqu’à 80 mètres, à peine une de plus.

Nul besoin de calculer la distance parcourue. Le décor vient de changer brutalement. Les champs de cystoseires, ces buissons d’algues jaunes très riches en faune cachée, s’arrêtent net. La transition est brutale. Il n’y a plus que du sable noir et des cailloux torturés. La descente commence. Tout est dévasté. Je sens que Roberto ne retrouve pas les repères de sa plongée d’il y a 30 ans. Pas surprenant : ici, à chaque nouvelle éruption, les fonds sont redessinés. On pourrait se croire sur une planète stérile si la silhouette d’une baudroie ne surgissait pas dans la poussière anthracite levée par nos palmes. La nature sous-marine aime encore moins le vide que sa moitié terrestre. En regardant de plus près, toute une série d’espèces pionnières, de minuscules bryozoaires, « des animaux-mousses », ont commencé leur travail de reconquête. La vie s’entête à s’installer entre deux catastrophes. Les clavellines géantes, invertébrés en forme de clochettes de cristal, semblent trouver ici des conditions suffisantes pour s’épanouir, malgré les menaces permanentes des éruptions.

Le Victoria, le trimaran de l’équipe Gombessa, est au mouillage devant Stromboli. Derrière, on distingue clairement la limite entre la Sciara del Fuoco (« la route du feu ») et les pentes verdoyantes couvertes de végétation que les coulées de lave ont épargnées.

Devant les plongeurs, une rupture de pente brutale. Aucun doute : les plongeurs s’apprêtent à pénétrer dans le couloir sous-marin de la Sciara, c’est-à-dire la zone où les glissements de terrain sont réguliers et empêchent la vie marine de s’installer.

Cette jeune roussette, Scyliorhinus stellaris, autrement dit, ce bébé requin, ne mesure que 20 cm environ. On peut voir, aux éclats brillants de sa peau, que cette dernière est recouverte d’écailles placoïdes, faites d’émail et de dentine comme le sont ses dents.

Il est toujours bien là, HAUT DE 40 MÈTRES, INTACT ET SOLIDE, hébergeant une vie sous-marine plus épanouie, car davantage épargnée.

Qu’importe la précarité de l’entreprise, un jour viendra où leur ouvrage, sans cesse recommencé, recouvrira d’un vernis organique et multicolore toutes ces fondations minérales et monochromes. Un peu plus loin, c’est un champ de gorgones blanches qui l’a échappé belle : il est à moitié enfoui dans le sable noir d’une récente coulée. C’est là que se promène une roussette juvénile de 20 centimètres de long. Ce bébé requin, au destin incertain, symbolise à merveille cet écosystème renaissant.

Après quelques jours à enchaîner les plongées et un passage de sonar latéral pour mieux comprendre la topographie, nous retrouvons enfin le pinacle qui avait marqué la mémoire de Roberto. Les laves pétrifiées qui le constituent sont si dures qu’elles ont résisté aux multiples éruptions qui ont ravagé les alentours. Il est toujours bien là, haut de 40 mètres, intact et solide, hébergeant une vie sous-marine plus épanouie, car davantage épargnée. Nous voilà au sommet de cette tour de lave. J’y abandonne mes compagnons un instant, le temps de prendre du recul et d’embrasser d’un seul regard cette immense cathédrale volcanique. Tout au- tour, la cité animale a disparu... mais Notre-Dame du Stromboli n’a pas brûlé.

Retour à la civilisation. Quelques jours plus tard, notre bateau est aux abords de Naples. Trois millions d’hommes et de femmes vivent ici entre la mer et le volcan. Les Napolitains savent que la catastrophe de Pompéi, qui eut lieu en l’an 79 apr. J.-C., peut recommencer demain. Insouciants ou téméraires, ils acceptent cette situation d’otages du Vésuve, pris en étau entre l’eau et le feu.

Nous sommes là parce qu’un ami de Roberto (il en a beaucoup en Italie) cherche les moyens d’explorer et d’étudier une étrange formation. « C’est un trou au fond de la mer », nous disent les chercheurs qui n’en savent guère plus et qui sont venus nombreux assister à notre plongée. Chacun espère récolter les échantillons et les données propres à sa discipline : des morceaux de roches, du sédiment pour les vulcanologues et les géologues, des enregistrements de température, d’acidité, de courants et de luminosité pour les océanologues, et pourquoi pas des échantillons de vie, s’il y en a, pour les biologistes.

Sur les pentes sous-marines du Stromboli, cet énorme pinacle de roches volcaniques, situé entre 80 et 20 mètres de profondeur, est le fruit d’une éruption fulgurante d’une époque lointaine. Les laves pétrifiées qui le constituent sont si dures qu’elles ont résisté aux éruptions du cratère principal à 900 mètres d’altitude, qui engendrent pourtant des coulées régulières et même de puissants glissements de terrain.

En levant les yeux, ON DISTINGUE ENCORE UNE PETITE LUEUR VERTE : le grand puits d’entrée est devenu un petit trou de souris.

Dire que cette plongée est attirante serait mentir. Il n’y a rien qui puisse donner envie : l’eau est verte, trouble, froide. Quant au fond, il est plat et vaseux, jonché de déchets issus de la mégapole toute proche. Nous sommes dans la baie de Naples, à moins d’un mile de la côte. Il n’y a rien à voir, mais il y a une curiosité à assouvir. Se peut-il vraiment que sur le fond, plat et mou à des kilomètres à la ronde, se trouve l’entrée d’une grotte verticale et rocheuse, dont aucun instrument n’a pu sonder le fond ? Les pêcheurs ont une légende : une « bouche » au fond de la baie qui avale les filets, les lignes et les nasses. Ce qu’ils mettent à l’eau ici ne reviendrait pas toujours.

Voilà pourquoi, quelques heures à peine après notre arrivée, nous sommes à l’eau. Effectivement, à l’approche du point indiqué, dans l’obscur brouillard que nos lampes essaient en vain de percer, des lignes de pêche et des restes de filets semblent converger vers un même point, dans la direction duquel nous allons aussi. Soudain, nous atteignons le bord de la « bouche ». La vase molle cède la place à une roche noire. J’ai l’impression d’être au bord d’un puits. L’eau est trop trouble pour en voir tout le périmètre mais au vu de la courbure, on peut imaginer un grand puits, sans doute d’un diamètre de plus de 10 mètres. Mon profondimètre indique déjà 50 mètres quand nous basculons dans le trou noir. C’est un cylindre presque parfait. Nous coulons lentement. Première surprise : l’eau est plus claire qu’à l’extérieur. 55, 60, 65, 70 mètres... on pourrait croire que ce gigantesque puits va tôt ou tard se réduire puis se colmater complétement, mais c’est le contraire qui arrive. À 75 mètres, ce n’est plus un puits mais un gouffre qui s’ouvre devant nous. Il est tellement grand que le faisceau de nos lampes se perd dans le noir sans pouvoir accrocher une paroi. La descente continue. 80, 85, 90, 96 mètres... Nous atteignons enfin le fond, jonché de matériel de pêche. En levant les yeux, on distingue encore une petite lueur verte : le grand puits d’entrée est devenu un petit trou de souris.

À 96 mètres, nous n’avons pas beaucoup de temps devant nous. Une fois les instruments de mesure bien installés (ils resteront là pendant six mois), la décision est prise, non pas de remonter vers la petite lueur verte, mais de tenter de trouver les parois du gouffre. Nous avons un atout de taille : un de nos propulseurs est équipé d’un sonar qui compense notre cécité. Il nous informe que les parois se trouvent dans un rayon de 25 mètres autour de nous. Nous sommes donc au centre d’une immense chambre circulaire. L’image de la cavité commence à prendre forme dans nos esprits. La grotte ressemble à une gigantesque carafe à vin, avec un long goulot étroit puis, sans transition, une large vasque. Il s’agit probablement d’une ancienne chambre magmatique vidée de sa lave et qui, tôt ou tard, s’effondrera sur elle-même, engendrant une sorte de petit tsunami qui viendra lécher gentiment les plages de Naples.

à seulement 2 km au large de Naples, et au pied du Vésuve, se trouve ce que les chercheurs ont baptisé le « trou noir de Naples ». L’équipe Gombessa a effectué la première exploration de ce qui semble avoir été une chambre magmatique. L’entrée, d’à peine 12 mètres de diamètre, se situe sur un fond de vase par 50 mètres de fond. Le trou est vertical, tel un puits parfait. Arrivés à 75 mètres, les plongeurs ont découvert que le puits s’élargissait jusqu’à ne plus pouvoir distinguer les parois. Cette grotte verticale a la forme d’une carafe géante, et les plongeurs ont touché le fond à 96 mètres.

Les parois de la grotte verticale de la baie de Naples, ancienne chambre magmatique, sont couvertes de petits invertébrés filtreurs, et parcourues de rares crustacés à longues pinces. Parmi tout ce petit monde en sursis, une espèce rarissime, décrite seulement à la fin du XXe siècle, dans une autre grotte de Méditerranée : l’éponge carnivore ! Si le nom peut faire frémir, l’allure est déjà moins inquiétante : blanc immaculé, et la forme d’un vulgaire écouvillon miniature. Ses crochets retiennent les petits crustacés qui passent trop près, puis les tissus de l’éponge se développent autour des proies, jusqu’à les engloutir dans sa chair. Nulle attaque fulgurante, nul combat violent, une simple et lente assimilation d’un être par un autre, en l’affaire de quelques jours. Il s’agirait d’une nouvelle espèce pour la science, en cours de description. L’exotisme et l’inconnu ne sont pas toujours au bout du monde, mais ils restent difficile d’accès !

En attendant, un écosystème s’est mis en place à l’intérieur. Les parois, que nous avons enfin rejointes, sont couvertes de petits invertébrés filtreurs et parcourues de rares crustacés à longues pinces. Parmi tout ce petit monde en sursis, nous identifions une espèce rarissime, décrite seulement à la fin du XXe siècle dans une autre grotte de Méditerranée : l’éponge carnivore ! Si le nom peut faire frémir, l’allure est moins inquiétante : d’un blanc immaculé, elle a la forme d’un vulgaire écouvillon miniature. Ses crochets retiennent les petits crustacés qui passent trop près, puis les tissus de l’éponge se développent autour des proies jusqu’à les engloutir dans sa chair. Nulle attaque fulgurante, nul combat violent ; une simple et lente assimilation d’un être par un autre, l’affaire de quelques jours.

La remontée commence enfin. Quelle étrange sensation : nous n’avons pas plongé au fond de la mer, mais plutôt sous le fond de la mer. Nous avons fait une plongée au cœur d’une plongée. Une mise en abîme dans l’abîme ! Au départ, l’envie n’était pas là et pourtant, nous y retournerons à trois reprises les jours suivants, enchaînant des immersions de plus de quatre heures à chaque fois : c’est qu’il faut du temps pour voir l’imperceptible prédation de l’éponge carnivore. Les quelques individus prélevés nous apprendront, quelques mois plus tard, qu’il s’agit d’une nouvelle espèce pour la science, en cours de description. Une fois de plus, l’exotisme et l’inconnu n’étaient pas bien loin, rendant les découvertes plus fascinantes encore.

Trois semaines se sont écoulées et le Victoria quitte déjà le sud de l’Italie, reprenant son cap nord-ouest vers la Corse. Toujours pas d’autres bateaux à l’horizon, si ce n’est de rares barques de pêche. Nous naviguons sur la Méditerranée d’une autre époque et ce n’est pas pour nous déplaire. Je n’ai pas souvenir d’avoir vu autant de dauphins qu’en cette année particulière. Des amis pêcheurs m’ont dit avoir fait leurs plus belles pêches depuis des décennies. Il est commun de parler de la fragilité de la nature, mais ce voyage m’a ouvert les yeux sur la condescendance de cette expression : la nature n’est pas fragile. C’est même le contraire : bien qu’elle soit attaquée et blessée, méprisée et réduite, elle tient le coup, résiste et attend son heure. Trois semaines passées aux pieds des volcans dévastateurs de civilisations nous rappellent notre vulnérabilité.

La Nature n’est pas fragile, c’est nous qui le sommes : mauvais coureurs et mauvais nageurs, condamnés à périr si venaient à disparaître nos antibiotiques, nos supermarchés et nos connexions à haut débit. Il suffit que la Terre se mette simplement à tousser pour nous rappeler notre insignifiance. Un petit éternuement volcanique n’est rien du tout pour la planète, mais une apocalypse pour nous : explosions, nuées ardentes, tsunamis, etc.

Plutôt qu’en visioconférence ou dans de grands hôtels à travers le monde, les sommets du G7 devraient se tenir au pied de ces volcans actifs. Non pas dans l’espoir de voir disparaître nos arrogants dirigeants dans une coulée de lave, mais pour qu’ils mesurent leur fragilité, comme celle de toute l’humanité, et qu’ils relativisent leur pouvoir, si dérisoire devant ces forces colossales. Si la beauté du monde ne les émeut plus, si ses horreurs ne les révoltent plus, gageons que la démonstration de la toute-puissance de la Nature leur donne la leçon d’humilité et de respect dont l’Homme manque trop souvent.

Les pentes du Stromboli sont brutales, taillées par des éruptions dévastatrices. Sur les parties les plus verticales, la vie fait son ouvrage. Les gorgones s’installent, les poissons papillonnent autour, jusqu’à ce qu’une nouvelle éruption vienne tout détruire à nouveau.

Autres numéros

Sélectionner la langue

Ne manquez pas le dernier numéro

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles publications