Issueを検索

Chapters

Chapter 8

地中海: 燃える海底

「火山の破壊力をも凌駕する、とてつもなく 偉大な力が存在する。それは、海洋生物が 再生する力だ...」

私たちがここにやって来た目的は「200の火山の谷」と呼ばれる、世界に類を見ないスポットでのディープダイビングです。

美しい夜。美しい海。早春とは思えないほど空気は冷たく、暑い夏が来ることを予感させます。とはいえ、海というのはそういうもので、季節はいつも少し遅れてやってきます。逆説的ですが、海はころころ変わりやすいのに、温まるのには時間がかかるのです。ヴィクトリア号は、ゆっくりと南へ向かっています。今だけは、私が舵を取っています。船長を休ませて私が代わりを務めるのは、これが最初で最後。ミッションが始まれば、いつも通り、深海ダイバーは長時間の過酷な潜水に備えて十分な睡眠を取るために、夜警の任務には就きません。

操舵室に並ぶ高性能の計器を見ながらオートパイロットに任せてしまえば、船を進めるのは簡単なのですが、昔の航海術を使わずにはいられません。水平線のかなたに、私たちを導いてくれる小さな光が見えるからです。「地中海の灯台」と呼ばれるあの光は、人工的なものではなく、燃えたぎる地球の内部から放たれています。シチリア島の北に位置するエオリア諸島に属する火山島、ストロンボリ島の火口です。遠くからはほとんど見えませんが、この光は数千年もの間、輝き続けています。

私たちはイタリアの火山学者フランチェスコ・イタリアーノ氏と合流することになっています。彼は、海底の火山現象を発見し、私のダイバー仲間であるロベルト・リナルディにその存在を教えた人物です。その話を聞いたロベルトが、一度そこに潜り、私にその素晴らしい場所のことを教えてくれました。それがすべての事の始まりです。あれから2年、その調査ミッションを意味のあるものにするため、つまり、現地の科学者の調査に役立つものにするための準備にそれだけの時間が必要だったのです。「とりあえず行って、見てみる」だけで終わらせるのは、どうしても満足できません。私たちの探検は、何らかの謎の解明に役立つものでなければなりません。美しい写真や映像を残せれば尚のこと、素晴らしいものとなります。世界の美しさを伝えることが重要なのは間違いありませんが、世界の謎の解明のほうが興味をそそられます。

私たちはパンデミックのさなかにいます。前回のG7サミットはビデオ会議形式で行われました。各国の首脳たちは、ワクチンが完成すれば世界経済は再び力強く回復すると確信している、と言っていますが、それ以上は何も語られていません。まるで、人類を屈服させる小さなウイルスから学ぶべき教訓は他にはないと言わんばかりです。各国のリーダーたちがリモートで会議をしている間、私たちは広い空の下、観光客のいない地中海を進んでいます。4日間の航海の後、ロベルトを迎えにナポリに立ち寄りましたが、まだ一隻のヨットもクルーザーも見かけていませんし、フェリーもほとんどいません。カプリ島の高い崖の横を進みながら、追い越すのは一隻の小さな漁船のみというのは、特権を得たような気分が味わえると同時に、タイムスリップしたかのような感覚になります。石灰岩でできたお城の周りに観光客の姿はなく、何世紀も前の風景を思わせます。

ストロンボリ火山に向かうヴィクトリア号。定期的に噴火を起こすエオリア諸島で最も活発なこの火山のふもとには、溶岩流、火砕流、津波の脅威に常にさらされながらも暮らしている人々がいる。

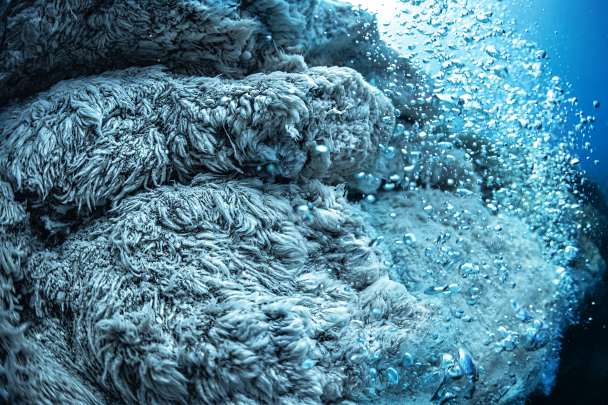

私たちは火口の光を通り過ぎ、さらに船を進めます。ストロンボリ島には後から戻ってきますが、とりあえず今はパナレア島に向かいます。パナレア島は休火山島で、この島で聞こえてくる音は、島のあちこちにブクブクと泡を立てながら硫黄の匂いを漂わせている天然のジェットバスがあることを思い出させます。私たちは島の近くに錨を下ろし、最初の潜水を始めます。潜るのは浅い海ですが、水質は酸性。まるで逆さまに降る雨のように、次々に泡が上がってきます。下から降ってくるこの泡の雨は、腐食性が強いため、古代ローマ人たちはこの場所を船の掃除に使っていたといいます。この泡のカーテンの上に船を停泊させ、船の進みを遅くする藻類や、木製の船体を食べるワームなど、船底に付いた汚損生物を洗い落とすのに、この酸性のガスを利用したのだそうです。現在もこのエリアには石灰化生物、貝類、珊瑚などは見られないため、この酸が今でも生物多様性に影響を与えていることがわかります。1匹のゴカイ類の姿がありますが、こんなところに来るなんて、まさに自滅行為です。無謀にも泡に近づきすぎて、すでに石灰質の殻が溶け始めています。ネプチューングラスと呼ばれる地中海の海草の葉は、枯れて白っぽくなっています。ここで繁殖しているのは、二酸化炭素や硫黄分を好む嫌気性バクテリアだけのようです。バクテリアが作り出した厚い絨毯が岩壁を覆い、酸性の海に優しくなでられているかのように、水の動きに合わせてうねるように揺れています。この刺激の強い環境の中で数時間過ごすと、ヴィクトリア号に戻る頃には頬や唇がひどく荒れ、ダイビングスーツの金属パーツのメッキも酸化してしまいます。

浅いところで行ったこの潜水は単なる器材テストだったため、特に大きな問題もなく、次に進みます。私たちがここにやって来た目的は「200の火山の谷」と呼ばれる、世界に類を見ないスポットでのディープダイビングです。この場所は、10年以上前にフランチェスコ・イタリアーノ氏がマッピング調査中に発見したもので、長さ100メートル、幅15メートルのややくぼんだ地形に、細く背の高い煙突が並んでいるのがサイドスキャン・ソナーの画面に映し出されたのです。それらは、すぐそばのパナレア火山と、遠くで噴煙を上げるストロンボリ火山の間に、不思議なほどきれいに並んでいます。

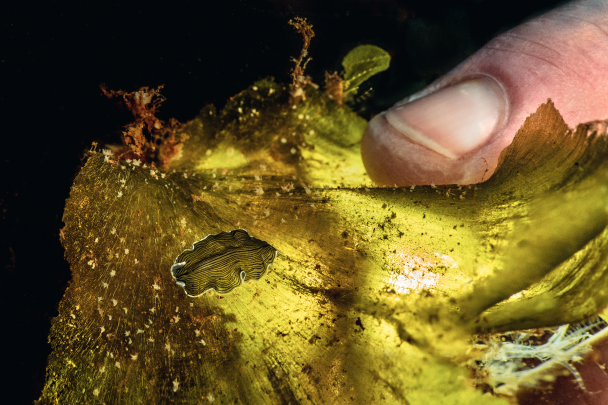

海底に到着すると、水深計は海抜マイナス78メートルを指していますが、その風景は、大西洋のマイナス3,000メートルの海底にある山脈状の海嶺を思わせます。荒涼としたこの場所から感じるのは、過剰な活動によって海が息を詰まらせているような奇妙な印象。息を吐き、ぶつぶつと文句を言い、ツバを吐いているかのような。先端からガスや熱水を出している細い煙突は、深海の冷たい水に触れた鉄などの物質が結晶化してできたものです。辺りを覆うのは、赤、黄土色、黄色といった火星の色。新たに作られようとしている煙突がある一方で、消滅しかけている煙突やすでに崩壊している煙突も見られます。ここでは危うさや不安定さを強く感じますが、水中世界というのはそんなもの。脆さと強さが共存しているのです。殺伐とした風景に希望を与える緑色のヒメイチョウという小さな海藻が、赤い煙突の斜面のあちこちに生えています。不毛の地の先駆種であるこの海藻の葉に隠れながら、人の指紋のような見た目の小さく平べったい扁平動物が滑るように這ってい

きます。この扁平動物は大胆にも、熱水噴出孔のてっぺんまで登ろうとしています。二酸化炭素に満ちた酸性の水の中で、酸化鉄の上を歩くことにどんなメリットがあるのか想像もつきません。

パナレア島の周辺では、あちこちで海底から酸性の泡が発生している。硫黄を含む酸性の水の中では、どんな生物も生きられない。ここで繁殖しているのは嫌気性バクテリアだけのようだ。壁を覆うバクテリアが作り出した白い絨毯が泡になでられながら揺れている。

極めて腐食性が高いパナレア島の天然のジャグジーは、水面からわずか数メートルの場所にあり、古くから知られている。古代ローマ人は、この泡のカーテンの上に船を停泊させ、船の進みを遅くする藻類や、木製の船体を食べたり穴をあけて中に入り込んだりする無脊椎動物など、船底に付いた「汚損生物」を洗い落とすのにこの酸性のガスを利用していた。

水深80メートル地点にある「200の火山の谷」。この呼び名は、2006年にマルチビーム音響測深機を使った探査活動でこの場所を発見した火山学者によって名付けられた。熱水、二酸化炭素の泡、硫黄ガスを放出する噴出孔を特徴とするこれらの煙突は、近くにあるパナレア火山と、遠くにあるストロンボリ火山の間に不思議なほどきれいに並んでいる。これは単なる偶然ではなく、これらの火山岩の塔が、ふたつの島をつなぐ断層から出現していることが原因であると研究者は見ている。

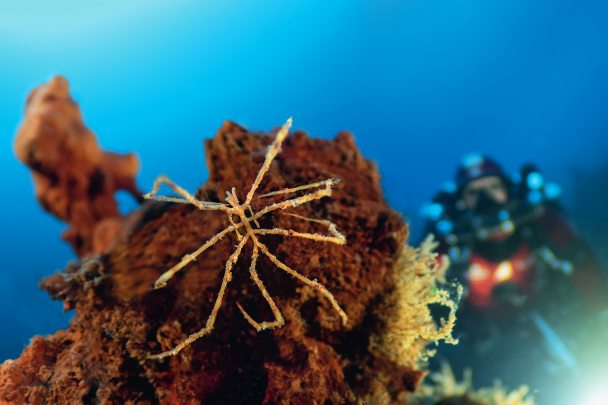

ウミグモの仲間もこの荒涼とした環境の中をさまよっています。ウミグモというのは、あるかないか分からないほど小さな胴体から何本もの長い脚が出ている海の節足動物で、胴体があまりに小さいため、消化管の一部が脚の中にまで入り込んでいます。よく見ると、小さな頭の先端に4つの潜望鏡のような目があり、この摩訶不思議な生物に、生き物らしい見た目を与えています。

思索に耽けるのはこれくらいにして、そろそろ調査を始めます。残された時間はすべて、フランチェスコから依頼された科学調査に費やされます。煙突の小さな火口に温度計を差し込み、熱水とガスのサンプルを採取して、次の煙突に移動します。煙突は200ほどありますが、調査するのは20か所程度のみ。私たちが海底に来てからすでに1時間が経過しています。減圧のために、より浅い場所であと3時間過ごさなければなりません。また、採取したサンプルにも減圧が必要です。上昇するにつれて、試験管にかかる水の圧力は減少していきます。水深約80メートル地点で採取されたガスは高圧で閉じ込められているため、ガラスが爆発しないよう10メートルごとに試験管をパージする必要があるのです。これらのサンプルを分析し、フランチェスコ・イタリアーノ氏は間もなく、列島の3つの主要火山に直接的なつながりがあることを実証します。ストロンボリ、パナレア、エトナは、同じ巨大なマグマ溜りにつながっていると考えられています。

ヴィクトリア号での私たちの旅は続きます。「200の火山の谷」の連なりに沿って進んできた私たちは、巨大なストロンボリ火山のふもとに到着。標高900メートルの山頂からは、定期的に爆発音が聞こえ、噴射される溶岩の赤い光が見えます。私たちはこの島に立ち寄るため、村のすぐ下に上陸しました。誰もいない海を航行できるという特権の次に待っていたのは、誰もいない山に登れるという特権でした。この山にはこの2年間、誰も登っていないとのこと。しかも、火口に近く、噴火によって常に形を変えている山の上部には、まだ誰も足を踏み入れたことがないのだとガイドが嬉しそうに教えてくれました。

ゴンベッサ チームのダイバー、アントナン・ギルベールとティボー・ロビィは「200の火山の谷」にある活動中の煙突からガスと淡水のサンプルを採取している。水深80メートルでは、海底での作業に許されるのは1時間。減圧停止が義務付けられているため、3時間以上かけて浮上することになる。煙突が赤みがかった黄色なのは、深海の冷たい水に触れて結晶化した酸化鉄に起因する。

赤い突起を持つウミウシ(Diaphorodoris papillata)は、溶岩流や堆積した火山塵によってできた砂漠を歩き回る遊牧民だ。黒い岩はほぼむき出しの状態だが、裸の岩のあちこちに先駆種である外肛動物の一種がコロニーを再構築し始めている。このウミウシは、彼らの最初の捕食者になるのだろう...

水深80メートル地点。細い煙突の先端からガスと熱水が出ている。新たに作られようとしている煙突がある一方で、消滅しかけている煙突やすでに崩壊している煙突も見られる。ここでは危うさや不安定さを強く感じるが、水中世界というのはそんなもの。脆さと強さが共存しているのだ。ここには珍しいウミグモの仲間もさまよっている。胴体が非常に小さく、内臓のほとんどが長い脚の中に入り込んでいる。殺伐とした風景に希望を与える緑色のヒメイチョウという小さな海藻が、赤い煙突の斜面のあちこちに生えている。不毛の地の先駆種であるこの海藻の葉に隠れながら、人の指紋のような見た目の小さく平べったい扁平動物が滑るように這っていく。この扁平動物は大胆にも、熱水噴出孔のてっぺんまで登ろうとしている。二酸化炭素を含む酸性の水の中で、酸化鉄の上を歩くことにどんなメリットがあるのか想像もつかない。

の意)と呼ばれ、噴火が起きると溶岩がここを流れ、常に岩や灰が滑落しています。溶岩流や土砂の滑落は水中でも絶え間なく繰り返され、その通り道にあるものをすべて破壊していることは容易に想像できます。とはいえ、水中の生物は、陸上の生物よりも強靭な回復力をもっています。新たな土砂崩れが起こるたびに、生態系がどのように再生していくのかをぜひ見てみたいものです。前回の土砂崩れが起きたのは4年前。地震によってストロンボリ島の巨大な斜面が崩壊し、海抜400メートルから1,500メートル下まで滑落したのです。30年以上前にここで潜った経験があるロベルトは、突き刺さった針のように、高さ40メートルもある尖塔のような火山岩がそびえ立っていたのを今でもよく覚えていると言います。その巨大な柱は、その後の噴火や土砂にも耐え、海洋生物に覆われて、今もそこに立っているのでしょうか。

ダイビングをするには問題の多い場所であり、シャーラの下に船を係留することは禁止されています。噴火はいつ起きてもおかしくありません。噴火すれば、500°Cの火砕流が雪崩のように勢いよく斜面を流れ落ち、その通り道にあるものすべてを焼き尽くします。火砕流はものすごい速さで流れてくるので「火の道」にいたのでは船は逃げ切れません。逆説的ですが、水中では燃焼ガスによって窒息するおそれがない分、危険は少なくなります。そのため、船はシャーラから離れた海岸沿いに係留することになりました。そうなると私たちは潜

水地点から離れた場所で海に入り、水面に近い深さで、海岸に沿って2キロほどの距離を泳がなければなりません。シャーラの中程に到着したら、そこでようやく海底への降下を始めます。スラスター(推進器)を使えばポ

イントまで約30~40分、そこから80メートル降下します。さあ、もう少しです。

今回は、移動距離を計算する必要はありません。景色ががらりと変わったので、すぐにここだとわかります。海洋動物の隠れ家となっている黄色い褐藻類の群生地が突如姿を消し、風景が一変して周りに見えるのは黒い砂とゴツゴツした石ころだけ。ここで降下を開始。辺り一面、荒涼としています。ロベルトは、30年前の記憶にある風景がどこにあるのか、まだ掴めていない様子。海底は噴火のたびに変化しているのですから、当然といえば当然です。フィンで撒き上げた煙幕の中に、アンコウの影が現れました。それがなければ、不毛の惑星に来たのかと思うような景色です。ですが、水中の自然は、地上の自然よりも「無」を嫌います。よく見ると「コケムシ」と呼ばれる小さな外肛動物が、この荒れ果てた地の先駆種として生息し始めています。破壊から次の破壊までの束の間にも、生物はなんとかして生きようとしているのです。ガラス瓶のような形をした無脊椎動物である巨大なホヤは、常に噴火の脅威にさらされながらも、ここで繁栄するために必要なものを見つけたようです。

ストロンボリ島の前で錨を下ろすゴンベッサ チームのトリマラン、ヴィクトリア号。その背後には、シャーラ(アラビア語で「火の道」の意)と呼ばれる斜面と、溶岩流を免れ、植物が生い茂る緑の斜面との境界線がはっきりと見える。

ダイバーの目の前に険しい斜面が現れた。間違いなく、ここだ。ダイバーたちは今まさに水中のシャーラに突入しようとしている。ここでは定期的に土砂崩れが起きるため、海洋生物はここを住み処にすることはできない。

この写真はほぼ実物大。体長わずか20センチのサメの赤ちゃん(Scyliorhinus stellaris)。その皮膚の輝きから、歯と同じエナメル質と象牙質でできた楯鱗(じゅんりん)と呼ばれるウロコで覆われていることがわかる。

尖塔はまだそこにあり、高さ40メートルの当時の姿をそのまま残していました。溶岩流の被害を免れたため、海の生物たちの住み処となっています。

どんなに不安定な環境でも、生物たちがこうして再生を繰り返していくうちに、この岩だらけのモノクロームの海底も、いつか色とりどりの生物たちに覆われる日が来るでしょう。少し行くと、辛うじて全滅を免れた白いヤギ目のサンゴの草原が現れました。半分は、最近の溶岩流によって堆積した黒い砂に埋もれています。その周りを体長20センチの若い小型のサメが悠々と泳いでいます。この先どうなるのか、その運命は定かではありませんが、このサメの赤ちゃんはまさに、再生した生態系の象徴と言えるでしょう。

数日間の潜水と、地形をより明確に把握するためのサイドスキャン・ソナーの画像により、ついにロベルトが記憶していた尖塔を発見することができました。石化した溶岩から成るその尖塔は非常に硬いため、周辺地域を何度も襲った噴火にも耐え、高さ40メートルの当時の姿をそのまま残していました。溶岩流の被害を免れたため、海の生物たちの住み処となっています。私たちはこの溶岩塔の頂上にいます。私は仲間たちをそこに残し、少し離れたところから、火山が造ったこの大聖堂の全体像を眺めました。周辺にあった生物たちの住み処は消えてしまっても、ストロンボリ島の聖母マリアは焼けることなく残っていたのです。

では、ナポリに視点を移しましょう。その数日後、私たちの船はナポリの郊外にありました。海と火山に挟まれたこの地には、300万人の男女が暮らしています。ナポリの人々は、西暦79年にポンペイを襲った噴火が明日にも起こりうることを知っています。のん気なのか無謀なのか、彼らは水と火に挟まれ、ベスビオ火山の人質のような状況を受け入れているのです。

私たちがここに来たのは、ロベルトの友人(彼はイタリアにたくさんの友人がいます)の一人が、ある不思議な地形を探検・調査する方法を探していたからです。研究者たちの間で「海底の穴」と呼ばれているこの場所については、ほとんど何も解明されていないため、今回、私たちの潜水調査を見るために大勢の研究者たちが集まっています。彼らは、それぞれの専門分野に応じたサンプルやデータを集めたいと考えていて、火山学者や地質学者は岩石や堆積物のサンプルを、海洋学者は温度、酸性度、潮流、光度などの記録データを、そして生物学者は、生物がそこにいるのであればそのサンプルを欲しがっています。

水深80メートルから20メートルの高さまでそびえ立つ巨大な火山岩。ストロンボリ島の水中の斜面に立つこの尖塔は、遠い昔に起きた大噴火によってできたものだ。この尖塔を構成している石化した溶岩は非常に硬く、標高900メートルの主火口の噴火によって定期的に発生する溶岩流や大規模な土砂崩れにも耐えてきた。

見上げると、まだかすかに小さな緑色の光が見えています。あれほど大きかった入り口が、ここから見るとネズミの穴ほどに小さく見えます。

ここは、魅力的なダイビングスポットとは嘘でも言えないような場所です。緑色に濁った冷たい海には、潜りたくさせるようなものは何もありません。平らで泥状の海底には、近隣の大都市から出た廃棄物が散乱しています。私たちはナポリ湾にいて、海岸から1マイル(1.6キロ)も離れていません。ここには見たくなるような美しい水中風景はないのです。ただ、好奇心は掻き立てられます。周辺数キロにわたって平らで柔らかい海底が広がっていますが、このどこかに、まだ一度も調査の入っていない垂直に深い岩窟の入り口が、果たして本当にあるのでしょうか。漁師たちの間には、湾の底にある「口」に網や釣り糸や仕掛けが飲み込まれてしまうという伝説があり、海に入れたものは戻ってくるとは限らない、と言われています。

私たちが到着からわずか数時間しか経っていないのに、すでに海に入っているのはその調査をするためです。ライトの光を通さない暗く濁った水の中、指示された地点に近づくと、確かに釣り糸や網の残骸が集まっているように見える場所があり、私たちもそこに向かいます。すると突然「口」の縁が姿を現しました。柔らかい泥は、そこから黒い岩に変わっています。まるで井戸の縁に立っているような感覚です。水が濁っていて外周全体は見えませんが、カーブの大きさから見て、おそらく直径10メートル以上はあることが想像できます。そのブラックホールに入る手前の時点で、私の水深計はすでに50メートルを示しています。ほぼ完璧な円筒形です。ゆっくり下降していくと、外よりも水が澄んでいることにまず驚かされます。55、60、65、70メートルと下降していくにつれて、だんだん狭くなり、どこかの時点で閉ざされると予想していましたが、この巨大な井戸はその逆でした。75メートル地点まで来ると、それはもはや垂直の穴ではなくなり、目の前に大きな空間が広がっています。あまりに大きくて、ライトの光は壁に到達する前に闇の中に消えてしまいます。80、85、90、96メートルと降下を続けます...。ようやく底に到達すると、そこには漁具が散乱していました。見上げると、まだかすかに小さな緑色の光が見えています。あれほど大きかった入り口が、ここから見るとネズミの穴ほどに小さく見えます。

96メートルまで下降してきた私たちには、もうあまり時間が残されていません。測定機器を設置した後(半年間ここに設置したままにします)、小さな緑の光のほうには戻らず、この洞窟の壁を探すことに。私たちには大きなアドバンテージがありました。スラスターのひとつに、音波によって物体を探知するソナー機能が搭載されているのです。このソナーによって、25メートル以内に壁があることが判明。つまり私たちは、巨大な円形の部屋の中心付近にいるということになります。私たちの頭の中に、洞窟の形状が浮かび上がってきました。首が細長く、そこから急に大きく広がる巨大なワインのカラフェのような形です。この洞窟はおそらく古代のマグマ溜まりの跡で、中にあった溶岩がなくなって空洞化したものと考えられます。やがてはナポリの浜辺に静かに打ち寄せる小さな津波のようなものを発生させながら、内側に向かって崩れていくでしょう。

ベスビオ山のふもと、ナポリの海岸からわずか2キロほど離れた海底に、研究者たちが「ナポリのブラックホール」と呼んでいる洞穴がある。ゴンベッサ チームは、元はマグマ溜まりであったと思われるその場所の初の探査を実施した。水深50メートルの泥状の海底に、直径12メートルほどの入り口がある。穴は、完全な円筒形で垂直にのびているが、水深75メートル地点で急に広くなり、壁がどこにあるかわからなくなるほど大きな空間になっていることを発見。この垂直の洞窟は、巨大なワインのカラフェのような形をしており、水深96メートルでようやく底に到達した。

古代のマグマ溜まりだったナポリ湾の垂直洞窟の壁は、濾過食性をもつ無脊椎動物で覆われ、その間を長い爪をもつ珍しい甲殻類が横切っていく。次の崩壊までのわずかな時間を生きる生物たちに紛れて、20世紀末に地中海の別の洞窟で発見されたばかりの、肉食性カイメンという珍しい生物がいた。恐ろしい名前だが、見た目は真っ白で小さな綿棒のような形をしており、怖がる必要はない。このカイメンは、近づいてきた小さな甲殻類を鈎状の骨片で捕らえ、スポンジ状の組織を広げて獲物を包み込み、捕食する。すばやい攻撃も激しい争いもなく、シンプルかつゆっくりとした方法で、数日のうちに、ある存在が別の存在に消化吸収されてしまうのだ。採集した数個の個体から、このカイメンが新種だったことがわかり、現在、目録への記載が進められている。珍しいものや未知なるものは、遠くにあるとは限らない。だが距離は近くても、簡単に近づけないこともあるのだ。

今はその空間の内部に生態系ができあがっています。ようやくたどり着いた壁面は、海水を濾し取って餌を食べる小さな無脊椎動物で覆われ、その間を長い爪をもつ珍しい甲殻類が横切っていきます。次の崩壊までの残された時間を生きる生物たちに紛れて、20世紀末に地中海の別の洞窟で発見されたばかりの、肉食性カイメンという珍しい生物がいるのに気づきました。恐ろしい名前ですが、見た目は真っ白で小さな綿棒のような形をしており、怖がる必要はありません。このカイメンは、近づいてきた小さな甲殻類を鈎状の骨片で捕らえ、スポンジ状の組織を広げて獲物を包み込み、捕食します。すばやい攻撃も激しい争いもなく、シンプルかつゆっくりとした方法で、数日のうちに、ある存在が別の存在に消化吸収されて同化します。

そろそろ上昇を始めます。今回のダイビングは、なんとも不思議な感覚でした。海の底に潜ったのではなく、海の底のさらに下に潜ったのですから。潜水中のさらなる潜水。深淵の中の深淵です。当初はあまり乗り気ではありませんでしたが、私たちは結局、翌日から3回ほど潜り、1回につき4時間以上を水中で過ごしました。動いているのかどうかわからないほどゆっくりと行われる肉食性カイメンの捕食を観察するのに時間がかかるためです。数か月後、採集した数個の個体から、そのカイメンが新種だったことがわかり、現在、目録への記載が進められています。今回も、珍しいものや未知なるものが身近な場所に生存していることを発見し、それゆえに、それがより驚異的に感じられました。

それから3週間が経ち、ヴィクトリア号はすでに南イタリアを離れ、コルシカ島へ向けて北西に進んでいます。水平線には、時折漁船が通り過ぎるだけで、他の船はほとんど見えません。太古の昔の地中海を航海しているようで、実に爽快です。この年ほど多くのイルカを目にした記憶はありません。漁師をしている友人たちは、ここ数十年で最高の漁獲高を記録したと言っています。

「自然の儚さ」という言葉をよく耳にしますが、この旅で私は、この言葉は、自然を見くびるような、実におこがましい表現だということに気づかされました。自然は儚いどころか、その逆で、攻撃され傷つき、軽視され破壊されても、強靭に耐え、抵抗し、時を待ちます。文明を破壊する火山のふもとで過ごした3週間で改めて思い知らされたのは人間の儚さです。自然は脆くありません。脆いのは人間です。走るのが下手で、泳ぐのも下手で、抗生物質やスーパーマーケットや高速ネット回線がなければ生きていけません。人間がちっぽけな存在だということを思い知らせるには、地球はちょっと咳をするだけでいいのです。火山の小さなくしゃみは、地球にとっては大したことではありませんが、私たちの世界は爆発や火砕流、津波によって崩壊します。

G7サミットは、ビデオ会議や高級ホテルで行うのではなく、活火山のふもとで行うべきなのです。傲慢な指導者たちが溶岩流の中に消えていくのを見るためではなく、彼らが自分たちの儚さに気づき、自然という大きな力の前では、人間が哀れなほどにちっぽけな存在だということに気づけるように。もし彼らが、世界の美しさを見ても感動できなくなっているとしても、世界の恐ろしい状況に憤りを感じなくなっているとしても、この偉大なる自然の全能性を前にすれば、人類が忘れがちな謙虚さと尊敬の念を、きっと思い出してくれるはずです。

ストロンボリ島の急斜面は、壊滅的な噴火によって作られたものだ。最も垂直な場所で、生命が活動を続けている。次の噴火が再びすべてを破壊するまでの間に、白いヤギ目のサンゴはコロニーを形成し、魚が泳ぎ回っている。

その他のナンバー

最新版をお見逃しなく

登録して、最新版を受け取る