In den Ausgaben suchen

Kapitel

Liste der Teile

Kapitel 3

GOMBESSA III Expedition

Antarktis: Eiswüste und Oase des Lebens…

Eine Spalte im Packeis in der Nähe von Dent Island.

Mein Kopf steckt nicht in den Sternen, sondern in Eiskristallen. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, erinnert mich ein brutaler Spatenschlag auf den Kopf an die harte Realität meiner Lage: einen Meter tief unter dem Packeis gefangen oder genauer gesagt in einem Propfen glitzernder Eiskristalle steckend. Anderthalb Tage Vorbereitung für ein demütigendes Tauchbad, das weniger als zehn Minuten dauert, und dies knapp einen Meter unter Wasser! Action Replay…

Als wir heute morgen eintreffen, verdeckt eine dünne Eisschicht das Loch, das wir am Vortag 3 Meter tief ins Eis gebohrt haben. Nachdem wir die meisten im Schacht herumschwimmenden Eisstücke herausgefischt haben, ist endlich das schwarze Wasser zu sehen. Da wir zum ersten Mal durch einen so engen Eingang in die Tiefe tauchen, beschließe ich, die Röhre zuerst allein zu testen. Ich robbe so gut ich kann mit Hilfe von Händen, Knien, Fersen und Fingerspitzen hinunter. Als ich mich endlich durch die enge Öffnung gezwängt habe, entdecke ich, dass die Unterseite der Eisdecke nicht so stabil und flach ist wie die Oberfläche. Als Folge meines Abstiegs hat sich eine dicke Schicht Eiskristalle in Bewegung gesetzt. Millionen von winzigen Kristallen treiben gemäß dem archimedischen Prinzip, dass Eis leichter als Wasser ist, zum soeben geöffneten Schacht. Man kann sich das als riesiges, auf dem Kopf stehendes Spülbecken vorstellen, dessen flüssiger Inhalt sich nach oben entleert… Einen Moment lang beabsichtige ich, weiter hinunterzutauchen und meine Erkundung zu beginnen, da meine Kameraden sicher bald folgen werden. Eine böse Vorahnung hält mich jedoch zurück: Diese aufsteigende Eissuppe ist dabei, meinen

DIESE AUFSTEIGENDE EISSUPPE ist dabei, meinen einzigen Ausgang zu verstopfen!

einzigen Ausgang zu verstopfen! Ohne zu zögern gebe ich auf und versuche, zurück an die Oberfläche zu gelangen. Ein Drittel beziehungsweise ein Meter der Röhre ist mit der Eismasse verschlossen.

Ich versuche, mit einer Hand in der halb flüssigen, halb festen Masse nach oben zu greifen und Halt zu finden, doch bei den Schultern angelangt, gibt es kein Höherkommen mehr. Mit der anderen Hand pumpe ich meine Weste auf, damit ich mehr Auftrieb erhalte, es hilft jedoch nichts. Glücklicherweise haben wir ein Seil installiert. Ich probiere, mich hinaufzuziehen, aber das Loch ist zu eng, um nach oben zu greifen. Mit unendlicher Geduld arbeite ich mich Zentimeter um Zentimeter vorwärts. Die Situation wird kritisch: Je höher ich mich ziehe, desto mehr stecke ich in der Eismasse fest und bin halb ohnmächtig.

Der Spatenschlag auf den Kopf hat einen Vorteil: Cédric merkt, dass ich mich wenige Dutzend Zentimeter unter der Oberfläche befinden muss, aber paralysiert und unsichtbar unter dem dicken Eisbrei.

Dann spüre ich, wie meine eine Hand von einer andern gepackt wird und jemand gleichzeitig am Seil zieht. Erleichterung, ich werde herausgehievt! Krampfhaft bemühe ich mich, das Mundstück, das mir herauszufallen droht, mit den Zähnen festzuhalten. Einige Sekunden später bin ich endlich an der frischen Luft.

In der Antarktis zu tauchen ist wirklich kein Spaziergang!

Die Anstrengungen und Einschränkungen sind so gewaltig, dass schon jeder Augenblick an Land oder auf dem Eis erschöpfend wirkt und die Müdigkeit kaum zu überwinden ist. Jeden Tag sind sechs Stunden Vorbereitung notwendig, bevor wir ins Wasser steigen können, und manchmal müssen wir stundenlang zum Tauchort marschieren. Dann kommt die Frage der Ausstaffierung. Vier Schichten müssen übereinander angezogen werden: Thermowäsche, gefolgt von einem elektrisch heizbaren Bodysuit, dann einem dicken Vlies und schließlich dem wasserdichten Neoprenanzug, eine gefütterte Kapuze, geheizte Handschuhe, wasserdichte Schutzhandschuhe, Flossen, das sind allein schon 16 Kilo Gewicht. Hinzu kommen Batterien fürs Heizen, Rebreather-Kreislauftauchgeräte, Ersatz-Gasflaschen und meine Fotoausrüstung. Wir sehen wie Astronauten aus, nur ohne Kuppelhelm! Nach einer Stunde Vorbereitung mit der unschätzbaren Hilfe von Manu, dem Notarzt, haben wir’s geschafft und können uns mit 90 Kilo Ausrüstung auf dem Buckel ins Wasser kippen lassen! Die beißende Kälte betäubt

Kugelförmige Anhäufung von Eiskristallen, nördlich von Petrel Island.

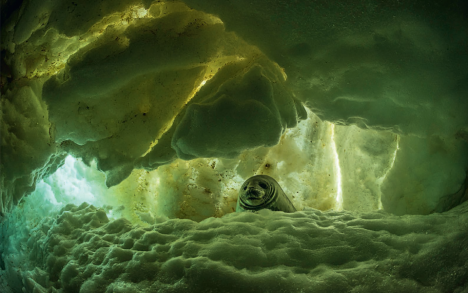

Die Weddellrobbe (Leptonychotes weddellii) ist eine der häufigsten Robbenarten der Antarktis. Hier eine Mutter mit ihrem Jungen an der Kante der Eisscholle nördlich der Piste du Lion, einer Landebahn für Transportflugzeuge, für deren Bau drei Inseln miteinander verbunden werden mussten.

DAS WASSER UNTER DER EISDECKE WIRKT TRANSPARENTER ALS ÜBERALL SONST, weil sich kein Streulicht mit den Partikeln im Wasser mischt.

die wenigen Quadratzentimeter freier Haut im Gesicht in wenigen Sekunden. In der ersten Stunde unter Wasser ist die Kälte deshalb zum Glück nicht länger der Hauptgrund für unsere Nöte. Das ganze letzte Jahr versuchten wir die Schwachpunkte klassischer Taucheranzüge ausfindig zu machen. Danach verbesserten wir zusammen mit den Herstellern die bestehenden Optionen.

Die Temperatur unter Wasser beträgt nur gerade –1,8 °C, und die Kalorienverbrauchsrate ist unendlich höher als an Land. Die Kälte im Wasser ist so durchdringend, dass man unterkühlt ist, lange bevor sich auch nur die kleinste Frostbeule bildet. Ohne Anzug wäre man in weniger als zehn Minuten tot. Mit unserer Ausrüstung können wir es hingegen bis zu fünf Stunden aushalten.

Selbstverständlich ist die Herausforderung in derartiger Kälte schier unüberwindbar. Doch einmal unter Wasser, entschädigt einen die klare Sicht für alle Mühen. Es gibt Ausblicke, die alle Leiden heilen. Für einen Fotografen ist das klare Wasser ein Segen. Diese außergewöhnliche Atmosphäre verdankt sich dem Eis. Natürlich verringert es die Fülle des Lichts, doch es verbessert seine Qualität. Das Wasser unter der Eisdecke wirkt transparenter als überall sonst, weil sich kein Streulicht mit den Partikeln im Wasser mischt. In Spalten oder bei Tauch- und Atemlöchern von Robben formen sich hier und da Lichtquellen, welche die Unterwasserlandschaft subtil beleuchten… märchenhafte Lichter, zart und gleichzeitig durchdringend. Bei diesen unerträglichen Temperaturen wirken diese Strahlen wie heiße Quellen, die das Auge des Fotografen wärmen. Hingerissen von dieser Szenerie, vergesse ich für eine Sekunde die beißende Kälte.

Nach ein paar Wochen haben wir die Sache besser im Griff. Die Vorbereitung der Tauchgänge verläuft routinierter, dauert aber noch immer sehr lange. Zudem tauchen wir länger und tiefer. Je weiter wir in die Tiefe vorstoßen, desto stärker wird der Kontrast zwischen „Erde“ und „Meer“: An der Oberfläche limitiert die rauhe Umwelt das Leben, während es unter Wasser durch seine zarten Formen charakterisiert wird. Man könnte sich fast in den Tropen glauben. Wir besuchen blühende Gärten tierischen Lebens, die man sich in der polaren Eis- und Schneewüste unmöglich vorstellen kann. Die meisten Tierarten, denen man hier begegnet, sind endemisch, kommen also ausschließlich in der Antarktis vor. Diese außergewöhnlichen Lebewesen haben sich erfolgreich den Bedingungen des südlichen Eismeers angepasst, als das polare Festland vor 35 Millionen Jahren isoliert wurde.

Je tiefer es geht, desto reicher wird die Biodiversität, da das Leben an der Oberfläche durch plötzliche Wechsel des Salzgehalts gefährdet ist, die sich auf Meeresorganismen verhängnisvoll auswirken. Zwischen 10 und 15 Metern beherrschen Kelpwälder

Ein kürzlich geborenes Weddellrobben-Baby, Dent Island.

Lebensraum des Seesterns Odontaster validus sind die Meere rund um den Südpol, hier vor Dent Island. Tiefe: 5 Meter.

die Unterwasserlandschaft. Diese Braunalgen wachsen mit fast 4 Meter langen einzelnen Blättern in die Höhe und schaffen eine gleichzeitig beeindruckende und schlichte Szenerie. Beim weiteren Hinuntertauchen stoßen wir auf einige Seesterne der Art Macroptychaster accrescens, die mit etwa 40 Zentimetern Durchmesser viel größer sind als ihre Artgenossen in wärmeren Meeren, und dann auf eine riesige Asselspinne der antarktischen Art Colossendeis megalonyx. Ungeachtet ihres Namens ist sie keine Spinne, sondern gehört zur Gliedertierklasse der Kieferklauenträger. Deren rund 1300 Arten sind über alle Weltmeere verbreitet. Doch in gemäßigten oder tropischen Breiten bekommt man sie kaum zu Gesicht, da dort nur winzige Arten vorkommen, die beim Tauchen von bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Nur in ihrem Verbreitungsschwerpunkt in den Polarmeeren erreichen Asselspinnenarten Größen von mehreren Dutzend Zentimetern. Sie sind ebenso prachtvolle wie ungewöhnliche Erscheinungen, ist doch ihr eigentlicher Körper so klein, dass die meisten inneren Organe in den Gliedmaßen untergebracht sind.

In 50 Metern Tiefe gedeihen wegen des ungenügenden Lichts keine Algen mehr, so dass Seefedern den Boden besetzen können. Manchenorts bilden diese Blumentierkolonien dicke Teppiche. Anderswo finden sich Tausende von Kammmuscheln, die mit der Jakobsmuschel verwandt sind, jedoch neunzig Jahre brauchen, bis sie eine vergleichbare Größe von 10 Zentimetern erreichen. In der Antarktis dauert eben alles etwas länger. In diesen Tiefen stoßen wir auf Federsterne der Art Promachocrinus kerguelensis. Diese engen Verwandten der Seesterne halten sich mit einem stengelartigen Fuß am Boden fest und filtern mit ihren fünfzehn wie befiedert aussehenden Armen Plankton aus dem Wasser, können damit aber auch an andere Standorte schwimmen.

Wir sehen auch einige antarktische Riesenasseln (Glyptonotus antarcticus). Sie gleichen Käfern, werden bis zu 9 Zentimeter lang, krabbeln auf der Suche nach Beute über den Meeresboden, können mit ihren langen Beinen aber auch gut schwimmen. Von 70 Metern Tiefe an wimmelt es von vielfältigem Leben. Auf einem einzigen Quadratmeter leben Tausende von Arten zusammen: Gorgonenhäupter, Muscheln, Weichkorallen, Schwämme, Fischchen… Ich bin überzeugt, dass niemand, der das Thema nicht kennt, erraten würde, diese Meeresgärten mit ihrer unglaublichen Vielfalt an Szenerien, Farben und ihrem Überfluss seien in der Antarktis fotografiert worden, rufen sie doch eher tropische Korallenriffe in Erinnerung. All diese festsitzenden wirbellosen Wassertiere und blumenartigen Polypenkolonien scheinen von Gigantismus betroffen, und wenn nichts sie stört, scheinen ihrem Wachstum in dieser außergewöhnlich stabilen Umwelt keine Grenzen gesetzt zu sein. Umgekehrt kann sich jedoch die geringste Beeinträchtigung dieses Umfelds zerstörerisch auswirken. Wie werden diese extrem angepassten, sich nur ganz langsam entwickelnden Kreaturen dem laufenden Klimawandel trotzen können?

Die Tauchgänge finden in betäubender Routine statt. Die Bedingungen im Eis ändern sich rasch, weshalb angesichts des Ausmaßes, in dem sich dieses Gebiet von Tag zu Tag verändert, Auskundschaften angesagt ist. Wir schlüpfen in die Löcher, welche die Robben mit ihren Reißzähnen aus dem Eis gebissen haben, um Luft zu schöpfen oder auf dem Eis zu ruhen. Auch wir brauchen unser Ausstiegsloch. Der größte Schrecken für jeden Taucher in Polarregionen ist, sich unter dem Packeis zu verirren und keinen Ausstieg mehr zu finden. Um das zu vermeiden, verwenden wir einen Ariadnefaden: eine hellgelbe, leuchtende Liane, die wir trotz des ungenügenden Lichts sehen können. Sie dient uns als Richtschnur, und wir entfernen uns nie weit davon. Wie schaffen es diese Weddellrobben ohne Ariadnefaden? Vermutlich dank den Erdmagnetfeldern und einer Art Kompass in ihren Köpfen.

Wir tauchen unter, und ich entdecke die schönsten Lichter, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Unter mir ist das Eis gelb, grün und orange. Hinter den Kulissen ist der Dekor bunt wie ein Regenbogen. Für diese Farbenpracht sind Mikroalgen verantwortlich, die als Vorboten den Eintritt in ein anderes Universum ankündigen. Nach einem derart spektakulären Auftakt ist klar, dass nichts, was uns da unten erwartet, gewöhnlich sein wird. Diese Leuchtalgen sind die Türsteher dieser Unterwasserwelt, die liebenswürdig auf die weiter unten bevorstehenden, heftigeren Überraschungen aufmerksam machen. Es ist faszinierend, wir befinden uns mitten in einem eisigen Chaos, einem wahren Labyrinth.

Eine antarktische Asselspinne der großen Art Colossendeis megalonyx, Claude Bernard Island. Tiefe: 14 Meter.

Eine antarktische Riesenassel (Glyptonotus antarcticus) vor einer Insel südlich von La Selle. Tiefe: 14 Meter.

DER GRÖSSTE SCHRECKEN FÜR JEDEN TAUCHER in Polarregionen ist, sich unter dem Packeis zu verirren und keinen Ausstieg mehr zu finden.

Unter der Packeisdecke: Die stehenden Kelpalgenblätter sind von Eiskristallen überzogen. Cap des Entailles. Tiefe: 19 Meter.

DIE SZENERIE IST MÄRCHENHAFT, und man könnte sich ohne weiteres in einem Science-Fiction-Dekor glauben!

Als ich zum Ausstiegsloch zurückschwimme, erkenne ich die Köpfe zweier Robben, einer Mutter mit ihrem Jungen. Ich warte ein bisschen, und schließlich tauchen sie ins Wasser, so dass ich sie eine ganze Weile in diesem vielfarbigen Labyrinth beobachten kann. Die Szenerie ist märchenhaft, und man könnte sich ohne weiteres in einem Science-Fiction-Dekor glauben! Der Gegensatz zwischen Mensch und Tier ist augenfällig: Für uns ist es bereits äußerst schwierig, mit unserer schweren Ausrüstung ins Wasser zu steigen, während die Weddellrobben mühelos hineingleiten und problemlos bis in Tiefen um 900 Meter tauchen können.

Das Ende der Expedition naht, jeder Tauchgang zählt, doch dieser hier liegt mir besonders am Herzen. Die letzten beiden Jahre träumte ich davon, an diesem abgelegensten Punkt auf der Karte des französischen Forschers Dumont d’Urville zu tauchen: dem Norsel-Riff. Bei unserer Ankunft ragt diese von einer Eiskappe überzogene Felsnadel aus dem offenen Wasser vor dem Packeis. Seit dessen Rückgang ist sie mit Landfahrzeugen nicht mehr zugänglich, so dass wir mit dem Helikopter hinfliegen. Rund um das Inselchen ist das Wasser etwa 200 Meter tief. Der Überflug ist spektakulär. Das felsige Profil schützt dieses Riff so gut vor Eisbergen, dass es auf einer Seite nie vom Eis abgehobelt wurde. Deshalb dürften die hier lebenden Organismen relativ sicher sein und haben sich denn auch prächtig entwickelt. Als uns der Helikopter absetzt, sind wir mehr als 10 Kilometer von der Basis entfernt, mitten im Polarmeer, gegenüber dem antarktischen Kontinent und umringt von riesigen Eisbergen: eine außergewöhnliche Situation. Wir sind uns wohl alle bewusst, welch ein Privileg es ist, hier zu sein, wo noch nie vorher jemand getaucht ist. Cédric startet die Kettensäge und fräst eine Treppe ins Eis, auf der wir eine Leiter befestigen, um wieder hinaufklettern zu können. Es ist sehr mild hier, fast 0 °C, geradezu warm. Der Sommer naht, doch das Wasser ist immer noch eisig: –1,8 °C. Wir lassen uns von dieser Treppe ins Wasser fallen, und Manu, der Doktor, startet den Chronographen. Los geht’s für einen Tauchgang von dreieinhalb Stunden in der Unterwasserwelt der Antarktis.

Jedes Mal, wenn wir tauchten, kehrten wir mit Aufnahmen von Lebewesen und Szenerien zurück, die noch nie zuvor fotografiert worden waren. Doch mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir dieses Thema nur gestreift haben und sich hier noch zahlreiche Unterwasserlandschaften und Arten befinden, die sich zum ersten Mal im Bild festhalten ließen. Wir könnten nochmals von ganz vorne beginnen, ohne genug davon zu bekommen. Diese Reise war so intensiv, dass ich das Gefühl habe, die ganze Expedition sei ein einziger, fünfzig Tage dauernder, ununterbrochener Tauchgang gewesen. Natürlich dauerte die Startphase recht lange, wenn ich an die schier endlose Reise und die ersten Tage der Materialbereitstellung denke. Doch sobald wir unsere Köpfe erstmals unter Wasser steckten, schien es kein Innehalten mehr zu geben:

Der Tauchgang selbst, das Vorbereiten und die Aufarbeitung, alles war so kräfteraubend, intensiv, pausenlos, der Schlaf so tief und augenblicklich, dass keine Zeit blieb, um nachzudenken und etwas Abstand zu gewinnen. Die unglaublich hohe Kadenz des Geschehens gibt mir das Gefühl, das alles sei nicht eine Abfolge von Erlebnissen und Erfahrungen, sondern ein einziges pralles Stück Leben gewesen.

Das Engagement und die Gefahr haben auch ihr Gutes: eine Art Transzendenz. Offenbar kann ich mein Bestes erst dann geben, wenn die Bedingungen für das Fotografieren am schwierigsten sind. Die beißende Kälte, das Gefühl, unter dem Packeis gefangen zu sein, das ungenügende Licht, die großen Tiefen, in denen die meisten Kreaturen dieser Unterwasserwelt hausen, all das ist äußerst herausfordernd. Und gerade die Tatsache, dass jede Aufnahme so schwierig zu realisieren ist, macht die ganze Übung so faszinierend und einzigartig.

Eine Weddellrobben-Mutter spielt mit ihrem Jungen, Dent Island. Tiefe: 2 Meter.

OFFENBAR KANN ICH MEIN BESTES ERST DANN GEBEN, wenn die Bedingungen für das Fotografieren am schwierigsten sind.

Der unter Wasser liegende Teil eines Eisbergs südwestlich des Jungferninselchens (Îlot de la Vierge). Tiefe: 30 Meter.

DA UNTEN GIBT ES WEDER EIN ANGENEHMES LEBEN noch blühende Gärten im üblichen Sinn. Alles ist dort etwas anders.

Die logistischen Schwierigkeiten der Tauchgänge haben auch einen Vorteil: Sie sorgen für Solidarität im Team. Ich habe mich noch nie so gut unterstützt gefühlt und glaube, dass wir uns auch noch nie derart nahe waren. Und wenn sich die Ermüdung bemerkbar macht und der Gedanke ans Aufgeben Oberhand zu gewinnen droht, liegt die Lösung im Team. Nicht etwa, indem wir nett zueinander wären, sondern weil wir uns mit derben Witzen und Galgenhumor Mut machen. Herumalbern hilft, sich zusammenzureißen, und des einen Leid ist des andern Freud’…

Der Ausdruck „die Mühe lohnt sich“ war noch nie so zutreffend, denn so beschwerlich die Tauchgänge auch sein mochten, sie waren immer ergiebig. Die Bilder, die wir zurückbringen, haben einen besonderen Wert. Denn zweifellos haben bisher weniger Menschen diese Meerestiefen erforscht als den Everest bestiegen. Dabei ist die Herausforderung weniger das Tauchen an sich als die Schwierigkeit, besondere Unterwasseraufnahmen zu machen. In dieser so feindlichen wie phantastischen Umwelt zu tauchen, in der man selbst mit unserer Ausrüstung eher überlebt als lebt, mag als reine Provokation erscheinen, denn sie ist nun mal nicht für Primaten wie uns geschaffen. Man muss das bewusst gewählt haben, der eigenen Wünsche und Neugier sicher sein und Lust auf das Erforschen haben. In der Antarktis kann man diese Passion nicht vortäuschen. Man geht da nicht eher zufällig hinunter, die Anforderungen sind zu groß für jemanden, der nur halbherzig dabei ist.

Vergessen Sie die herkömmlichen Vorstellungen darüber, was uns antreibt, an Grenzen zu gehen. Da unten gibt es weder ein angenehmes Leben noch blühende Gärten im üblichen Sinn. Doch obwohl alles etwas anders ist, finden sich hier ungeachtet des unglaublich harten Umfelds durchaus erfreuliche Ausblicke; sie sind allerdings dünn gesät und subtiler Art. In unserer

Die Kronenqualle (Periphylla periphylla) kommt sowohl in der Antarktis als auch in der Arktis vor. Tiefe: 12 Meter.

Unter dem Packeis haben sich in die Tiefe vorstoßende Eisfinger gebildet, La Baleine Island. Tiefe: 5 Meter.

GOMBESSA III Für ihre dritte Gombessa-Expedition reisten Laurent Ballesta und Blancpain in die Antarktis, um die dortige Unterwasserwelt zu erforschen und zu fotografieren. Diese Mission war Teil eines umfassenderen Meta-Projekts, das der Filmregisseur Luc Jacquet (sein Film Die Reise der Pinguine wurde 2006 mit dem Academy Award für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet) in die Wege leitete, um die Auswirkungen der globalen Klimaerwärmung in dieser Polregion zu messen und die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen.

überbevölkerten, ultravernetzten Welt mit ihrer Fülle künstlicher Vergnügungen wird jedoch erkennbar, dass Einsamkeit und Isolation heutzutage rare Luxusgüter werden. Die Antarktis kann das bieten. Diese Geschenke haben aber ihren Preis und setzen eine gewisse Leidensfähigkeit voraus. Doch das spielt keine große Rolle, denn auf diesen ermüdenden Tauchgängen, bei denen unsere Hände und Füße schnell unterkühlt sind und ihre Schmerzempfindlichkeit verlieren, geht es bei den Gefühlen um so hitziger zu und her. Wenn man die ungewöhnlichen Lebensformen in diesen für uns so unwirtlichen Tiefen entdeckt, verleiht dies der Entdeckerseele Flügel. Wo sonst auf unserem kleinen Planeten kann man sich heute, zu Beginn des dritten Jahrtausends, noch vorstellen, als erster ein völlig unberührtes Stück Natur aufzuspüren?

Die größten Chancen bestehen fraglos in diesen polaren Tiefen, wo der Mensch noch nie zuvor mit seinen Händen und flossenbewehrten Füßen unterwegs war… Sie mögen lächeln, aber genau das fühlen wir beim Tauchen in der Antarktis! Ich hoffe, Sie spüren auch etwas davon, wenn Sie sich in diesen Bericht und seine Bilder vertiefen.

Kaiserpinguin am Packeisrand nördlich von Petrel Island.