In den Ausgaben suchen

Kapitel

Liste der Teile

Kapitel 8

Mittelmeer: VOM FEUER IN DER TIEFE

„Es gibt Beeindruckenderes als einen Vulkan, der zerstört, es gibt das Leben unter Wasser, das immer wieder aufbaut ...“

Wir sind hier an einem einzigartigen Ort für Tieftauchgänge, genannt „DAS TAL DER 200 VULKANE“.

Die Nacht ist schön, das Meer auch. Die Luft hingegen ist ungeachtet des beunruhigend frühen Frühlingsanfangs kalt. Kündigt er schon die große Hitze im Sommer an? Doch über dem Meer wechseln die Jahreszeiten immer etwas später. So wechselhaft und unruhig das Meer auch ist, beim Erwärmen lässt es sich Zeit. Die Victoria gleitet langsam nach Süden. Ausnahmsweise stehe ich am Ruder. Es ist das erste und letzte Mal, dass ich unseren Kapitän ein wenig entlaste. Hat unsere Mission begonnen, werden wir Tiefseetaucher häufig von der Nachtwache befreit, damit wir zwischen den langen und anstrengenden Tauchgängen gut schlafen können.

Ich könnte leicht meinen Kurs halten, in dem ich nur die Präzisionsinstrumente auf der Brücke beobachten würde und den Autopiloten arbeiten ließe. Doch es ist ja weit reizvoller, auf die uralte Weise zu navigieren, allein geleitet von einem kleinen roten Licht, das weit draußen am Horizont leuchtet. Es wird zwar „Leuchtturm des Mittelmeers“ genannt, ist jedoch kein Werk von Menschenhand, sondern wird vom glühenden Erdinnern befeuert: der Krater des Vulkans Stromboli im Archipel der Äolischen Inseln nördlich von Sizilien. Aus der Ferne ist das flackernde Leuchten kaum zu erkennen, doch es hält schon seit Jahrtausenden an.

Wir sind mit dem italienischen Vulkanologen Francesco Italiano verabredet. Er hatte die vulkanischen Phänomene in der Meerestiefe entdeckt und meinem Tauchfreund davon erzählt, dem Unterwasserfotografen Roberto Rinaldi aus Rom. Roberto wiederum beschrieb mir diesen unglaublichen Ort, nachdem er einmal dort getaucht hatte. Mein Interesse war geweckt. Zwei Jahre vergingen, die Zeit, die wir brauchten, um eine sinnvolle Mission aufzubauen, die den Wissenschaftlern vor Ort dienen und sie bei ihrer Forschung unterstützen sollte. Loszufahren, nur um „etwas zu sehen“, hat mich nie vollends befriedigt. Unsere Reise muss dazu beitragen, einige Geheimnisse zu lüften, und wenn sich dabei interessante Aufnahmen ergeben, ist‘s um so besser. Die Schönheit der Welt ist nicht nichts, aber weniger faszinierend als ihre Geheimnisse.

Zur Zeit sind wir mitten in der Pandemie. Der letzte G7-Gipfel fand als Videokonferenz statt, und die Teilnehmer waren zuversichtlich, dass die Weltwirtschaft wieder in Schwung kommen werde, sobald die Impfstoffe ausgereift seien. Mehr nicht, als müsste man aus der Tatsache, dass ein winziges Virus die gesamte Menschheit in die Knie zwingt, keine anderen Schlüsse ziehen. Die Staats- und Regierungschefs sind auf Distanz und wir auf einem anscheinend tourismusfreien Mittelmeer. Nach vier Tagen auf See und einem Zwischenstopp in Neapel, um Roberto abzuholen, haben wir noch immer keine einzige Jacht, kaum eine Fähre und keine Kreuzfahrtschiffe gesehen. An den hohen Klippen von Capri entlang zu schippern und dabei nur einem Fischerboot zu begegnen, ist mehr als ein Privileg. Es ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Wir erleben die Umgebung dieser 589 Meter hohen Kalksteinburg im Golf von Neapel so, wie sie vor einigen Jahrhunderten war, frei von Besuchern.

Die Victoria ist auf dem Weg zum Stromboli, dem aktivsten Vulkan der Äolischen Inseln, der regelmäßig ausbricht. Obwohl immer wieder Lavaströme und Aschewolken, aber auch Tsunamis drohen, leben hier rund 500 Menschen.

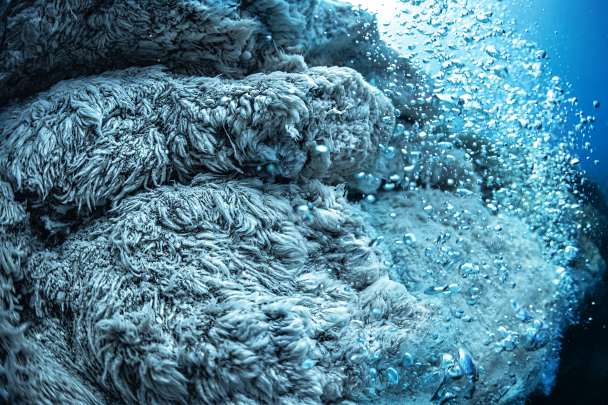

Im Moment fahren wir weiter, vorbei an den Lichtern von Stromboli, zu denen wir später zurückkehren werden, bis nach Panarea. Diese Insel ist ein schlafender Vulkan, der jedoch nicht untätig ist. Davon zeugt an mehreren Stellen das in natürlichen Jacuzzis brodelnde Wasser. Es riecht nach Schwefel. Wir ankern in der Nähe, und unsere ersten Tauchgänge finden in flachem, aber saurem Wasser statt! Die Blasen steigen auf, so wie der Regen fällt. Dieses umgekehrte Gewitter ist so ätzend, dass die alten Römer es als Waschanlage nutzten. Sie ankerten ihre Schiffe absichtlich über den Blasenvorhängen, damit die sauren Gase die von „Wasserungeziefer“ befallenen Rümpfe befreien konnten: von dem fahrthemmenden Bewuchs mit Algen, Muscheln und Seepocken ebenso wie von den Bohrwürmern, die sich ins Holz der Planken fraßen. Auch heute kann ich die Auswirkungen dieser Säurequellen auf die Artenvielfalt sehen: In der Umgebung wachsen keine kalkhaltigen Organismen wie Muscheln oder Korallen. Ein unvorsichtiger Meereswurm hat das selbstmörderische Abenteuer gewagt, sich zu nahe an den Blasen niederzulassen. Seine Kalkröhre löst sich bereits langsam auf. Anderswo sind es die Wiesen des Neptungrases (Posidonia oceanica), dessen Halme gebleicht, ja verbrannt sind. Hier scheinen nur anaerobe Bakterien zu gedeihen, die sich mit CO2 und schwefelhaltiger Materie begnügen. An den Felswänden bilden sie einen üppigen, makellosen Filz, den die aufsteigende Säure sanft streichelt. Nach einigen Stunden in dieser ätzenden Umgebung kehren wir mit gereizten Wangen und Lippen in die Victoria zurück. Selbst das Chrom der Wasserhähne unserer Skaphander-Tauchanzüge ist oxidiert.

Mit diesem Tauchgang knapp unter der Oberfläche haben wir unsere Ausrüstung erfolgreich getestet. So können wir ohne Materialsorgen zur nächsten Etappe übergehen. Wir sind hier an einem einzigartigen Ort für Tieftauchgänge. Francesco Italiano hat dieses „Tal der 200 Vulkane“ während einer Kartierungskampagne entdeckt. Auf dem Bildschirm seines Seitensichtsonars erschienen vor mehr als zehn Jahren hohe freistehende Vulkanschlote oder -kamine. Sie säumen eine geradlinig verlaufende, ungefähr 100 Meter lange und 15 Meter breite leichte Senke, und zwar in einer Linie, die eine erstaunlich perfekte Achse zwischen den Inseln Panarea und Stromboli bildet, dessen Vulkangipfel in der Ferne raucht.

Auf dem Grund angekommen, zeigt der Tiefenmesser –78 Meter an, die Szenerie erinnert jedoch an einen ozeanischen Rücken auf dem Grund des Atlantiks in 3000 Meter Tiefe. Dieser lebensfeindliche Ort macht den Eindruck, als ersticke das Meer hier unten an einem Überschuss an Aktivität. Es atmet aus, es röchelt und spuckt. Aus den schmalen Schornsteinen strömen heißes Wasser, Gase und unter- schiedlich stark oxidierte eisenhaltige Stoffe, die sich beim Kontakt mit dem kalten Tiefenwasser niederschlagen. Angesichts der Umgebungsfarben – Rot, Ocker und Gelb – könnte man sich auf dem Mars glauben.

Rund um die Insel Panarea brodelt das Meer an verschiedenen Stellen, weil säurehaltige Blasen vom Meeresgrund aufsteigen. Nichts kann in diesem säure- und schwefelhaltigen Wasser leben außer anaeroben Bakterien, die ohne Sauerstoff auskommen. Sie bilden einen weißen Filz an den Wänden, der in den aufsteigenden Blasen wogt.

Auf Panarea sind diese natürlichen Whirlpools extrem ätzend. Sie befinden sich nur wenige Meter unter der Wasseroberfläche und sind seit der Antike bekannt: Die Römer ankerten ihre Schiffe absichtlich über den Blasenvorhängen, damit die sauren Gase die von „Wasserungeziefer“ befallenen Rümpfe befreien konnten, von dem fahrthemmenden Bewuchs mit Algen, Muscheln, Seepocken und Bohrwürmern, die sich ins Holz der Planken fraßen.

In 80 Metern Tiefe liegt das Tal der 200 Vulkane, so getauft von Vulkanologen, die diesen Ort 2006 während einer Multibeam-Echolot-Kampagne entdeckten. Es handelt sich um hydrothermale Schlote, aus denen heißes Wasser, CO2-Blasen und schwefelhaltige Gase strömen. Ihre Ausrichtung liegt in einer seltsam perfekten Achse zwischen dem nahegelegenen Panarea und dem viel weiter entfernten Stromboli. Die Forscher halten dies nicht für einen Zufall, sondern vermuten, dass es sich um eine geologische Bruchzone handelt, die die beiden Inseln miteinander verbindet.

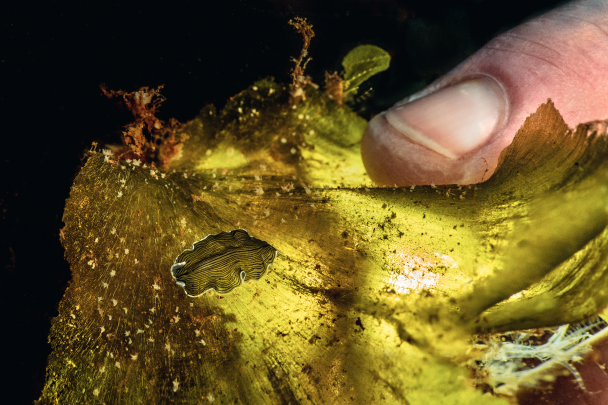

Während sich ein solcher Vulkankamin aufbaut, ist ein anderer offenbar am Erlöschen, und ein dritter stürzt bereits ein. Es ist ein unsicheres Biotop, aber das Leben am Meeresboden ist ebenso fragil wie hartnäckig. Ein kleiner Plattwurm, der einem kriechenden Fingerabdruck gleicht, gleitet über die Blattwedel kleiner Udotea-Fächeralgen, die als Pioniere die roten Hänge der Kamine begrünen. Der Plattwurm ist ganz schön mutig und wagt sich bis zum Rand des Vulkanschlots vor. Warum er auf Eisenoxiden in kohlensäurehaltigem Wasser spazierengeht, ist schwer zu verstehen.

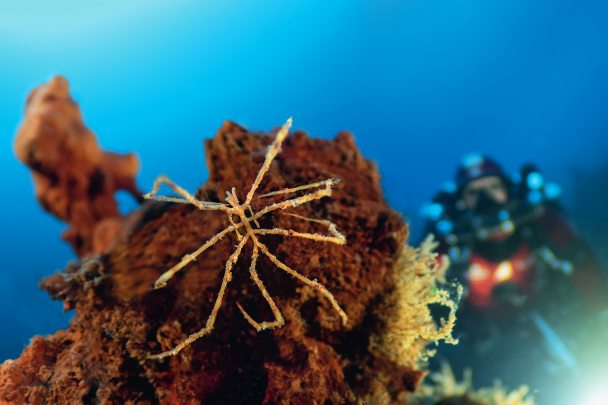

In dieser unwirtlichen Umgebung wandert auch eine Asselspinne (Klasse Pantopoda) umher. Diese Meeres-Gliederfüßer haben lange Beine, die auf einen kaum erkennbaren, extrem reduzierten Körper zulaufen. Dieser ist so klein, dass ein Teil seines Verdauungstrakts in den Beinen liegt, weil der Platz im Bauch nicht ausreicht. Bei genauerem Hinschauen erkennt man die vier Periskopaugen auf der Spitze eines kleinen Kopfs, der dieser unwahrscheinlichen Kreatur einen Anschein von Kohärenz verleiht.

Die Kontemplation weicht der Beobachtung. Die verbleibende Zeit widmen wir ganz den wissenschaftlichen Protokollen, die wir im Auftrag Francescos durchführen. An etwa zwanzig der rund zweihundert Vulkanschlote stecken wir jeweils ein Thermometer in den kleinen Krater, um die Temperatur zu messen. Dann nehmen wir mit Reagenzgläsern Proben des heißen Wassers und des Gases, bevor es zum nächsten Schlot weitergeht. Wir sind schon eine Stunde in der Tiefe, und drei weitere warten auf uns beim Aufstieg wegen der Dekompressionsstufen, die es einzuhalten gilt. Auch unsere Proben müssen dekomprimiert werden. Beim Auftauchen nimmt der Druck des Umgebungswassers auf die Proben ab. Das in einer Tiefe vonfast 80 Metern gefasste Gas im Innern steht jedoch unter hohem Druck. Deshalb muss man bei den Reagenzgläsern alle 10 Meter etwas Druck ablassen, damit sie nicht zerplatzen. Durch die Analyse dieser Proben wird Francesco Italiano bald den Beweis erbringen, dass es eine direkte Verbindung zwischen den drei Hauptvulkanen des Archipels gibt. Der Stromboli, die Ausläufer von Panarea und der Ätna scheinen also mit einer einzigen riesigen Magmakammer verbunden zu sein.

Auf der Victoria setzen wir unsere Fahrt fort und folgen der vom Tal der 200 Vulkane angezeigten Richtung bis zur Insel Stromboli mit dem gleichnamigen Vulkan. Aus über 900 Metern Höhe dringt das regelmäßige dumpfe Donnern der Explosionen zu uns herunter, untermalt vom Licht rotglühender Lavaströme. Wir legen gegenüber dem Dorf einen Zwischenstopp ein. Nach dem Privileg einer einsamen Seefahrt folgt dasjenige einer „Erstbesteigung“. Denn seit zwei Jahren hat niemand mehr den Gipfel erklommen, und unser Führer berichtet stolz, der von den Eruptionen immer wieder neu geformte Kraterrand sei bisher noch nie betreten worden.

Antonin Guilbert und Thibault Rauby, zwei Taucher des Gombessa-Teams, entneh- men Gas- und Süßwasserproben aus den aktiven Schloten im Tal der 200 Vulkane. In 80 Metern Tiefe erlauben sich die Taucher nur eine Stunde Arbeit am Boden, was aufgrund der vorgeschriebenen Dekompres- sionsstopps zu einem Aufstieg von mehr als drei Stunden führen wird. Die gelbe bis rote Farbe der Schlote hängt mit den Eisenoxiden zusammen, die im kalten Tiefenwasser auskristallisieren.

Diese Rotpapillen-Nacktschnecke, Diaphorodoris papillata, streift nach dem Erguss eines Lava- und Vulkanstaubstroms als Nomade über den wüstenhaften Meeresboden. Der schwarze Fels ist kahl, mit Ausnahme einiger Kolonien von Bryozoen oder Moostierchen, winzigen wirbellosen Pionieren, die den unberührten Fels neu besiedeln. Die Nacktschnecke wird ihr erster Räuber sein ...

In 80 Metern Tiefe strömen aus den schmalen Schloten des Tals der 200 Vulkane Gas und heißes Wasser. Während sich ein Schlot aufbaut, wirkt ein anderer erloschen, und ein dritter stürzt bereits ein. Es ist ein unsicheres Biotop, aber das Leben am Meeresboden ist ebenso fragil wie hartnäckig. Hier wandern die seltenen Asselspinnen (Pantopoda) umher, an Spinnen erinnernde, rein marine Gliederfüßer. Ihr Körper ist so schmal, dass die meisten ihrer lebenswichtigen Organe in ihren langen Beinen untergebracht sind. Ein kleiner Plattwurm, der einem kriechenden Fingerabdruck gleicht, gleitet über die Blattwedel der Udotea-Fächeralgen, die als Pioniere die roten Hänge der Kamine begrünen. Der Plattwurm ist ganz schön mutig und wagt sich bis zum Rand des Vulkanschlots vor. Warum er auf Eisenoxiden in kohlensäurehaltigem Wasser spazierengeht, ist schwer zu verstehen.

Von den rauchenden Höhen aus sieht man auf der Südseite unter grünen Wiesen mit Weinreben, Oliven- und Feigenbäumen das Dorf Stromboli an der Küste, an der Nordflanke von Lavaströmen und Aschefeldern bedeckte Abhänge. Es ist die Sciara del fuoco („Straße des Feuers“), ein riesiger schwarzer und fast senkrechter minerali- scher Korridor, in den sich immer wieder Lavaströme, Geröll und Asche ergießen. Man kann sich leicht vorstellen, dass der Materialabfluss auch unten im Meer immer wieder alles auf seinem Weg zerstört. Doch die maritime Fauna und Flora ist zäher als das Leben an Land. Ich bin gespannt, wie sich das Ökosystem nach jedem neuen Erdrutsch wieder etabliert. Der letzte fand vor vier Jahren statt. Nach einem Beben löste sich ein riesiger Teil des Stromboli von der Insel und rutschte von 400 Metern Höhe bis in 1500 Meter unter Wasser. Roberto ist vor über 30 Jahren schon einmal dort getaucht. Er erinnert sich an eine prächtige, 40 Meter hoch aufragende Nadel aus Vulkangestein. Ist dieses nach all der Zeit mit Meeresleben bedeckte majestätische Gebilde nach den aufeinanderfolgenden Katastrophen wohl noch da?

Die Tauchbedingungen sind problematisch. Es ist verboten, ein Boot unter der Sciara zu stationieren. Eine Explosion ist immer möglich, und die glühenden Schwaden, die bei 500 °C wie eine Lawine den Hang hinunterstürzen, verbrennen alles auf ihrem Weg. Mit einem Schiff kann man dieser Feuerwalze nicht schnell genug entkommen. Unter Wasser ist die Gefahr paradoxerweise geringer. Man muss nicht befürchten, an brennenden Gasen zu ersticken. Deshalb beschließen wir, etwa zwei Kilometer entfernt vor Anker zu gehen und mit unseren Unterwasserscootern knapp unter der Wasseroberfläche an der Küste entlang zu schwimmen. Nachdem wir so etwa die Mitte des Sciara-Korridors erreicht haben, beginnt der Abstieg in die Tiefe. Mit den Scootern werden wir für die Fahrt bis zum Kipppunkt etwa 30 bis 40 Minuten und für den Abstieg auf 80 Meter Tiefe lediglich eine weitere Minute brauchen.

Unnötig, die zurückgelegte Strecke zu berechnen. denn die Szenerie verändert sich schlagartig. Auf die Felder mit braungelben Cystoseira-Algen, in denen sich eine vielfältige Fauna verbirgt, folgen abrupt schwarzer Sand und Gesteinsschutt. Der Abstieg in diese Wüste beginnt. Ich spüre, dass Roberto nichts mehr an die Unterwasserwelt seiner Tauchgänge vor 30 Jahren erinnert. Kein Wunder, denn jeder Ausbruch des Vulkans formt auch den Meeresboden neu. Wäre da nicht der Anglerfisch (Lophius piscatorius), der abrupt aus dem von unseren Flossen aufgewirbelten anthrazitfarbenen Staub hochschießt, könnte man sich auf einem sterilen Planeten glauben. Doch die Natur liebt die Leere unter Wasser noch weniger als an Land. Bei genauerem Hinschauen entdeckt man ganze Kolonien von Moostierchen des Stamms Bryozoa, die ihre Rückeroberungsarbeit begonnen haben. Nach jedem Lavastrom, der das Meer erreicht, siedelt sich das Leben hier hartnäckig neu an. Riesige Formationen von Seescheiden (Clavelina lepadiformes), wirbellosen Tieren in Form von Kristallglocken, scheinen hier trotz der ständigen Bedrohung durch Eruptionen ausreichende Bedingungen für ihr Gedeihen zu finden.

Die Victoria, der Trimaran des Gombessa-Teams, liegt vor Stromboli vor Anker. Dahinter ist die Grenze zwischen der Sciara del Fuoco („Straße des Feuers“) und den von den Lavaströmen verschont gebliebenen begrünten Hängen deutlich zu erkennen.

Vor den Tauchern stürzt der Meeresboden unvermittelt ab. Kein Zweifel: Die Taucher sind dabei, in den unterseeischen Sciara-Korridor vorzudringen, also in die Zone, in der es immer wieder zu Erdrutschen kommt, die die Besiedlung durch das maritime Leben erschweren.

Dieser junge Großgefleckte Katzenhai (Scyliorhinus stellaris) ist in Wirklichkeit nur etwa 20 Zentimeter lang. An der glänzenden Haut kann man erkennen, dass sie mit Placoidschuppen bedeckt ist. Die blättrigen, schuppenartigen Hautzähnchen bestehen wie die Zähne aus Zahnschmelz und Dentin und bedecken bei Haien und anderen Knorpelfischen meist die ganze Haut.

Der Turm ist immer noch da, 40 METER HOCH, UNBEUGSAM, STABIL und von neuen Lavaströmen verschont, weshalb er ein blühenderes Unterwasserleben beherbergt.

Egal, wie unsicher das Unterfangen auch sein mag, eines Tages wird ihr immer wieder neu begonnenes Werk all diese monochromen mineralischen Fundamente mit einem bunten organischen Lack überziehen. Etwas weiter entfernt ist ein Feld mit weißen Hornkorallen oder Seefächern (auch Gorgonien genannt) zur Hälfte im schwarzen Sand eines neueren Lavastroms begraben. Hier tummelt sich ein etwa 20 Zentimeter langer junger Großgefleckter Katzenhai. Der Babyhai ist ein perfektes Symbol für das neu entstehende Ökosystem.

Nach ein paar Tagen mit einer Abfolge von Tauchgängen und einer Passage mit dem Seitensichtsonar, um die Topografie besser zu verstehen, finden wir endlich die Vulkannadel, die Roberto unvergesslich geblieben ist. Ihre erstarrte Lava ist so hart, dass sie den zahlreichen Eruptionen, die die Umgebung verwüstet haben, getrotzt hat. Der Turm ist immer noch da, 40 Meter hoch, unbeugsam, stabil und von neuen Lavaströmen verschont, weshalb er ein blühenderes Unterwasserleben beherbergt. Wir stehen auf seinem Gipfel. Ich schwimme ein Stück zurück, um die riesige Vulkankathedrale aus einer gewissen Distanz zu betrachten. Rundum ist die Meeresfauna vernichtet worden, nur diese Notre-Dame du Stromboli hat nicht gebrannt.

Zurück in die Zivilisation. Ein paar Tage später ankert unser Schiff vor Neapel. Drei Millionen Menschen leben hier zwischen dem Meer und dem Vesuv. Die Neapolitaner wissen, dass die Katastrophe von Pompeji im Jahr 79 n. Chr. sich schon morgen wiederholen könnte. Ob sorglos oder kühn, als Geiseln des Vulkans akzeptieren sie diese Situation.

Wir sind hier, weil ein Freund von Roberto (er hat in Italien viele Freunde) nach Möglichkeiten sucht, eine seltsame Formation zu erforschen und zu untersuchen. „Es ist ein Loch im Meeresboden“, sagen uns die Forscher, die nicht viel mehr wissen und zahlreich erschienen sind, um unseren Tauchgang zu begleiten. Vulkanologen und Geologen sammeln Gesteinsbrocken und Sedimente, Ozeanologen Aufzeichnungen über Temperatur, Säuregehalt, Strömungen und Lichtverhältnisse, und Biologen nehmen Proben von Lebewesen, falls es welche gibt.

An den Unterwasserhängen von Stromboli ragt in einer Tiefe von 80 bis 20 Metern ein riesiger Turm aus vulkanischem Gestein auf. Er ist das Ergebnis eines gewaltigen Ausbruchs vor langer Zeit. Diese versteinerte Lava ist so hart, dass sie den Eruptionen des 900 Meter hohen Hauptkraters, die zu regelmäßigen Strömen und sogar zu gewaltigen Erdrutschen führen, widerstehen konnte.

Beim Blick nach oben IST NUR NOCH EIN KLEINES GRÜNES LEUCHTEN ZU SEHEN: Der große Eingangsschacht ist zum kleinen Mauseloch geworden.

Zu sagen, dass dieser Tauchgang angenehm ist, wäre gelogen. Das Wasser hier in der Bucht von Neapel ist grün, trüb und kalt, der Grund eben, schlammig und mit Abfällen aus der nahegelegenen Millionenstadt übersät. Wir sind weniger als eine Meile von der Küste entfernt. Es gibt nichts zu sehen, aber eine Neugier zu befriedigen. Kann es wirklich sein, dass sich auf dem kilometerlang ebenen, schlickigen Meeresgrund der Eingang zu einer vertikalen Felshöhle befindet, deren Grund noch kein Instrument erforscht hat? Nach einer Fischerlegende gebe es am Boden der Bucht einen „Mund“, der Netze, Leinen und Reusen verschlucke. Was immer sie hier für den Fang setzten, sei oft verloren.

Das ist der Grund, warum wir nur wenige Stunden nach unserer Ankunft im Wasser sind. Und tatsächlich: Als wir uns der markierten Stelle nähern, scheinen in dem dichten Nebel, den unsere Lampen vergeblich zu durchdringen versuchen, Angel- schnüre und Netzreste auf einen Punkt zuzulaufen, in dessen Richtung auch wir uns bewegen. Plötzlich erreichen wir den Rand des „Mundes“. Der Schlick weicht schwarzem Fels. Ich habe den Eindruck, am Rand eines Brunnens zu stehen. Das Wasser ist zu trüb, um seinen Umfang zu erkennen, aber aufgrund der Krümmung dürfte er mehr als zehn Meter Durchmesser haben. Mein Tiefenmesser zeigt bereits 50 Meter an, als wir in das schwarze Loch kippen. Es ist ein fast perfekter Zylinder. Wir sinken langsam. Die erste Überraschung: Das Wasser ist viel klarer als draußen. 55, 60, 65, 70 Meter ... Man könnte meinen, dieser gigantische Schacht müsse früher oder später schrumpfen und schließlich enden, aber das Gegenteil ist der Fall. Bei 75 Metern ist es kein Schacht mehr, sondern ein Abgrund, der sich vor uns auftut. Er ist so groß, dass sich der Strahl unserer Lampen in der Dunkelheit verliert, ohne irgendwelche Wände zu erhellen. Der Abstieg geht weiter. 80, 85, 90, 96 Meter ... Schließlich erreichen wir den Grund, der tatsächlich mit Angelgerät übersät ist. Beim Blick nach oben sehen wir nur noch ein kleines grünes Leuchten: Der große Eingangsschacht ist zu einem kleinen Mauseloch geworden.

In 96 Metern Tiefe bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Nach dem Installieren der Messgeräte (sie werden dort sechs Monate lang bleiben) beschließen wir, die Wände des Abgrunds zu erkunden, bevor wir wieder aufsteigen. Ein großer Vorteil ist das Sichtsonar eines unserer Unterwasserscooter, das unsere Blindheit kompensiert. Es zeigt an, dass uns die Wände in einem Radius von 25 Metern umschließen und wir uns also in der Mitte einer riesigen runden Kammer befinden. Das Bild der Höhle beginnt in unseren Köpfen Gestalt anzunehmen. Sie gleicht einer riesigen Weinkaraffe mit langem, schmalem Hals über einem breiten Becken. Wahrscheinlich handelt es sich um eine alte Magmakammer, deren Lava ausgeströmt ist. Sie wird irgendwann in sich zusammenfallen und dann an den Stränden Neapels einen sanften, kleinen Tsunami auslösen.

Nur zwei Kilometer vor der Küste Neapels und am Fuß des Vesuvs befindet sich das, was Forscher das „schwarze Loch von Neapel“ genannt haben. Das Gombessa-Team führte die erste Erkundung dieses Abgrunds durch, der eine Magmakammer gewesen sein dürfte. Der Eingang mit nur 12 Metern Durchmesser öffnet sich auf dem schlammigen Meeres- boden in 50 Metern Tiefe. Das Loch führt senkrecht hinab. Als die Taucher bei 75 Metern angelangt waren, stellten sie fest, dass der Schacht immer breiter wurde, bis die Wände nicht mehr zu erkennen waren. Bei 96 Metern stießen die Taucher auf den Grund. Diese vertikale Höhle hat also die Form einer riesigen Karaffe.

Im Innern der Kammer hat sich ein eigenes Ökosystem etabliert. Die Wände, die wir endlich erreicht haben, sind mit kleinen, filtrierenden Wirbellosen bedeckt, über die einige wenige mit langen Scheren ausgestattete Krebstiere stolzieren. Inmitten all dieser bedrohten Lebewesen identifizieren wir eine äußerst seltene Art, die erst Ende des 20. Jahrhunderts in einer anderen Unterwasserhöhle im Mittelmeerraum entdeckt und beschrieben wurde: den fleischfressenden Schwamm! Sein Aussehen ist weniger beängstigend, als der Name klingt: Er ist makellos weiß und erinnert entfernt an eine Rohrbürste. Seine Haken halten kleine Schalentiere fest, die zu nahe kommen, und das Schwammgewebe wächst um die Beute herum, bis sie in seinem Innern zersetzt wird. Es gibt keinen Blitzangriff, keinen heftigen Kampf, sondern eine allmähliche, nur wenige Tage dauernde Assimilation eines Wesens durch ein anderes. Es handelt sich für die Wissenschaft um eine neue Spezies, die derzeit beschrieben wird. Das Exotische und Unbekannte liegt nicht immer am Ende der Welt, aber es ist schwer zu erreichen!

Im Innern der Kammer hat sich ein eigenes Ökosystem etabliert. Die Wände, die wir endlich erreicht haben, sind mit kleinen, filtrierenden Wirbellosen bedeckt, über die einige wenige mit langen Scheren ausgestattete Krebstiere stolzieren. Inmitten all dieser bedrohten Lebewesen identifizieren wir eine äußerst seltene Art, die erst Ende des 20. Jahrhunderts in einer anderen Unterwasserhöhle im Mittelmeerraum entdeckt und beschrieben wurde: den fleischfressenden Schwamm! Obwohl der Name erschreckend klingt, ist das Aussehen weniger beunruhigend: Der Schwamm ist makellos weiß und hat die Form einer winzigen Rohrbürste, deren Borsten kleine Krustentiere, die zu nahe kommen, festhalten. Dann wächst das Gewebe des Schwamms um die Beute herum und absorbiert sie. Es gibt keinen Blitzangriff, keinen heftigen Kampf, sondern eine allmähliche, nur wenige Tage dauernde Assimilation eines Wesens durch ein anderes.

Endlich beginnt der Aufstieg. Was für ein seltsames Gefühl: Wir sind nicht auf, sondern unter den Meeresgrund getaucht, in die Abgründe unter dem Abgrund! Obwohl wir zunächst keine Lust hatten, kehren wir an den folgenden Tagen dreimal zurück und tauchen jedes Mal über vier Stunden lang: Es dauert eben seine Zeit, bis man die unmerkliche Räuberei des fleischfressenden Schwamms erkennen kann. Anhand der wenigen Exemplare, diewir entnommen haben, erfahren wir einige Monate später, dass es sich um eine für die Wissenschaft neue Art handelt, die derzeit beschrieben wird. Wieder einmal waren die Exotik und das Unbekannte nicht weit entfernt, was die Entdeckungen noch faszinierender machte.

Drei Wochen sind vergangen, und die Victoria nimmt wieder ihren nordwestlichen Kurs in Richtung Korsika auf. Noch immer sind am Horizont keine anderen Schiffe zu sehen, abgesehen von vereinzelten Fischerbooten. Wir scheinen auf dem Mittelmeer einer anderen Epoche zu navigieren, und das missfällt uns keineswegs. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so viele Delfine gesehen zu haben wie in diesem Covid-Jahr. Befreundete Fischer haben erzählt, sie hätten ihre besten Fänge seit Jahrzehnten gemacht. Man spricht heute viel von der Fragilität der Natur. Doch diese Reise hat mir die Augen dafür geöffnet, wie abschätzig dieser Ausdruck ist: Die Natur ist nicht fragil. Das Gegenteil ist der Fall: Obwohl sie angegriffen, belastet und gefährdet wird, hält sie durch, trotzt den Gefahren und ist bereit, sich zu regenerieren. Diese drei Wochen am Fuß von Vulkanen, die das von Menschenhand Geschaffene zerstören können, erinnern uns daran, wie verletzlich wir sind. Nicht die Natur ist fragil, sondern wir: schlechte Läufer und schlechte Schwimmer, zum Untergang verurteilt, wenn unsere Antibiotika, unsere Supermärkte und unsere Breitbandverbindungen verschwinden würden. Der Nieser eines Vulkans ist nichts für den Planeten, für uns aber eine Apokalypse: Explosionen, Glutwolken, Tsunamis und so weiter.

Statt als Videokonferenz oder in Luxushotels rund um den Globus sollten die G7-Gipfel am Fuß aktiver Vulkane stattfinden. Nicht in der Hoffnung, unsere arroganten Staats- und Regierungschefs in einem Lavastrom verschwinden zu sehen, sondern damit sie ihre Fragilität – wie die der gesamten Menschheit – ermessen und ihre angesichts dieser kolossalen Kräfte so lächerlich wirkende Macht relativieren können. Wenn die Schönheit der Welt sie nicht mehr rührt und ihre Schrecken sie nicht mehr empören, bleibt nur zu hoffen, dass diese Demonstration der Allmacht der Natur ihnen eine Lektion in Demut erteilt, an der es uns Menschen nur allzu oft mangelt.

Die Hänge des Stromboli fallen auch unter Wasser steil ab und wurden von verheerenden Eruptionen geformt. Doch auch an diesen Steilwänden arbeitet das Leben. Gorgonien siedeln sich an, und Fische tummeln sich um sie herum, bis ein neuer Ausbruch alles wieder zerstört.

Andere Ausgaben

Verpassen Sie nicht die neueste Ausgabe

Registrieren Sie sich und erhalten Sie neue Veröffentlichungen