在期刊中搜索

章节

章节 3

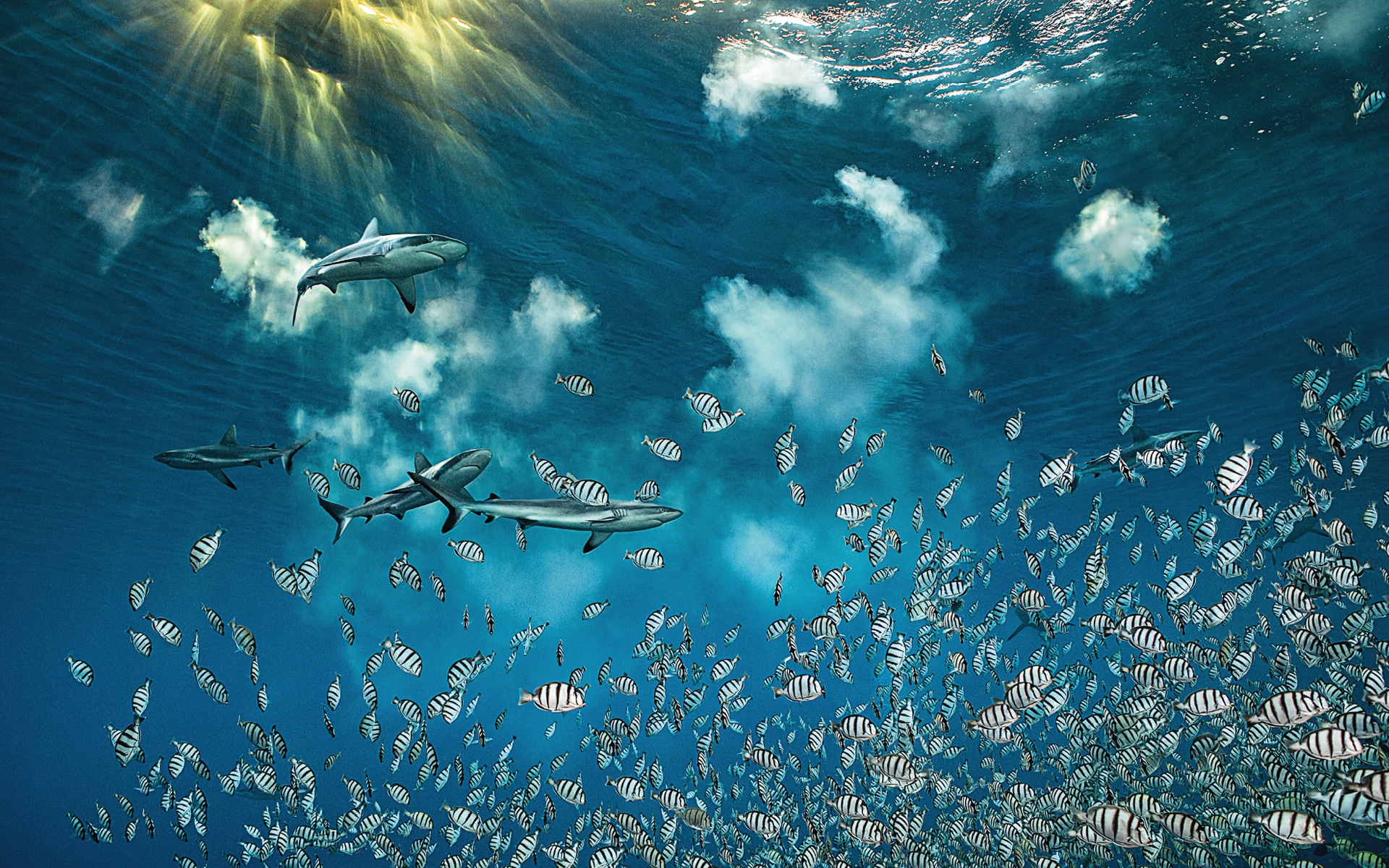

暗夜群鲨

鲨鱼天性,精彩瞬间。

潜水行动已进行了数小时,塞德里克正在海底稍作休息。每次潜水他都会游到我上方几米的地方,与洋流搏斗,抓住专为架设我的闪光灯而特制的沉重活动梯。而闪光灯则由电缆连接到了我的相机上。

我梦想着能摆脱一切人工呼吸装置,不再被迫浮出水面,梦想着能尽情地在原始海域中徜徉。

我时常会做这样一个白日梦:自己能像植物学家直入山林,或是登山者攀登高峰般毫无顾虑地潜入海底,不需担心氧气不足,也不用面对减压事故的风险。我梦想着能摆脱一切人工呼吸装置,不再被迫浮出水面,梦想着能尽情地在原始海域中徜徉,而潜水也不再有任何时间限制。我梦想着能放飞心灵,活出自己对大海的热爱,简简单单,无拘无束,一次又一次地在鲨鱼谷中游弋,如此循环反复,不辍探险……我要揭开大海的神秘面纱……更重要的是,信守那来自孩提时代的承诺。

我们再次回到了法卡拉瓦(Fakarava)环礁南侧海底峡谷,这已是我们连续第四次在这里进行科考行动了。2014年,我在水下20米深处完成了人生中的第一次24小时潜水。当时的我信心十足,也极力强抑着紧张和兴奋。我很怕体力消耗过快从而不得不中止任务。由于当时呼吸的是87%的氦氧混合气体,因此我必须要花费6个小时做减压停留。初次感受到的巨大压力,令我完全忘却了能去到那里是件多么幸运的事。那是一个特别的地点,一个特殊的时刻:成千上万条石斑鱼在此聚集,与此同时,数百头鲨鱼也在一旁伺机而动,只待夜幕降临,展开围猎。我很幸运能身处其中,对它们进行整整一日一夜的观察。第一次考察期间,通过每日的计数统计,我们首次获悉了两个种群的数量:18,000条石斑鱼和700头鲨鱼,这或许是迄今为止已知的,这两个物种群体聚集时的最大密度。为了跟踪记录这两个种群的数量变化,我们坚持在每次探险行动期间重复统计数据。

石斑鱼在一年的大多数时间里都独来独往,但在这段特殊时期,它们将成千上万地汇聚一处。因为再过几天,那些成功躲过鲨鱼追捕的石斑鱼将一同产卵。经过水下数十个小时的旁观之后,我们认为至少已了解了石斑鱼开始集体繁殖的确切时间。过去三年的科考行动多少有些“挫败”——每次都来得太晚,错过最精彩的那些瞬间。我想,今年我们终于准备就绪,准时到达了。

再过几天,那些成功躲过鲨鱼追捕的石斑鱼将一同产卵。

在这场疯狂的冲刺赛中,我们只是障碍物,而非猎物。

我们每晚都会入海下潜。白天,鲨群会分成三组列队,我们称之为“鲨鱼墙”。鲨群会在主要洋流交汇的精确位置组建壁垒。每当某头鲨鱼游离洋流交汇点时,就会有另一头鲨鱼替位补缺。这种行为就像候鸟在迁徙时,组成V形队列交替飞行一样。但是到了夜晚,鲨群便会离开洋流水柱,在峡谷底部巡游。2014年,我们选择了远距离观察。一瞬间,鲨群便向猎物猛扑了过去,混乱中,珊瑚礁转眼被撞成了碎片。那波猛攻简直令人难以置信,面对如此壮观的景象,我们这群旁观者都被惊得目瞪口呆。为了观看这样一场精彩演出,有时也需要长时间地行礼致敬:我们都要保持双腿屈膝,抱于胸前的姿势。虽然压力每时每刻都如影随形,可我们的双眸仍在半明半暗的水下闪耀着光彩。

年复一年,一次又一次的潜水行动让大家慢慢发现,鲨鱼不会真的咬我们。在这场疯狂的冲刺赛中,我们只是障碍物,而非猎物。了解到这一点之后,我们便与鲨群越靠越近。在这次行动中,我们做出了一个在第一年连想都不敢想的举动:真正潜入鲨群。

亚尼克(Yannick)正身处狂舞的群鲨中。它们的行动究竟有组织到何种地步?抑或只是临时性的自发行为?它们的集体围猎何时开始?毫无疑问,一个鲨群由几头鲨鱼组成,也该有个最理想的数字。如果鲨鱼数量不足,猎物就有可能逃脱;可如若鲨鱼数量太多,战利品就不够分配。尽管在狩猎时团队的实力更强,但当猎物不够分时,团队的形式就会成为一种桎梏。物竞天择能否令鲨鱼进化为一种可以联盟合作的物种?如若是,那鲨群就能避免遭受极端利己主义及残酷生存竞争的侵害了。

在我们眼前,这700头成群结队集体出动的鲨鱼就如同一个由700张血盆大口组成的庞然大物。相比之下,单独行动的灰礁鲨就显得笨头笨脑,效率低下。它们唯有组成团队协同作战才能扭转局面。我认为我们必须要抛弃传统的观念,不要想当然地认为鲨群总是疯狂而失控的。经过四年的观察和拍摄,我们终于明白,事实恰恰相反。鲨群的协作精神、组织纪律性和战略战术远比我们所想象的更为出色……

涨潮了,我们终于在半夜,或许2点,甚至可能是4点结束了本次潜水,但大家仍极度亢奋。塞德里克(Cédric)并不那么自信:“如果鲨鱼会互相撕咬,它们也有可能会咬我们”;“就算是无意识地咬上一口,也挺要命的”。他随口一提的顾虑让我们更加谨慎,但也削弱了我们“永远都不会被咬” 的坚定信念。谁敢打包票呢?

当鲨鱼在珊瑚礁旁徘徊着搜寻食物时,这条鼻鱼拼命地东躲西藏。通常鼻鱼的颜色差不多,但在受到威胁时也会变色。

当这对石斑鱼游向对方为雌鱼产卵做准备时,雄鱼中的机会主义者便会很快跟上,并排出精液,将海水晕染成一朵奶白色的浮云。所有这一切都将发生在不到半秒钟的时间里。

终于,经过三周不懈的努力和冒险,身受重创的雌鱼下定了决心,在强壮雄鱼的驱使下上蹿下跳。

紧接着我就遭受到了一场剧烈撞击,伴随着袭来的刺痛感,我觉得这与寻常那种可能会造成瘀伤的吻部顶撞不同。我伸手探向大腿后侧,意识到潜水服被撕破了,伤口正在流血,大概需要缝上四针。我是被鲨鱼咬了吗?我内心的信念崩塌了。幸运的是,两台摄像机拍下了这一幕:那不是鲨鱼,而是一条巨大的刺尾鱼,是尖刀状的鱼尾划破了我的皮肤。而鲨鱼的嘴里正衔着猎物,在我腿后剧烈地又晃又甩。我们的猜想依然成立:鲨鱼是不会攻击我们的。

夜间潜水行动仍在继续,问题也依然存在:我们所使用的灯光会改变鲨鱼的夜间捕猎行为吗?可以确定的是,灯光的确会吸引鲨鱼。此外,灯光是否会增加鲨鱼的捕猎次数?这并不一定。在光照相同的情况下,捕猎行动时有时无。捕猎行动开始的时间往往会根据月球的运转周期而发生变化,简而言之,从夜幕降临到黎明破晓,捕猎行动随时可能发生。在某些地方,即便光照再强,捕猎行动也不会发生。

石斑鱼时刻生活在恐惧之中。清晨时分,我突然很想展现一下它们痛苦的生存状态,我将受伤石斑鱼的照片收集起来,并为那些幸存者画了一幅画,记录下它们在鲨鱼夜袭行动中留下的创伤。

这些触目惊心的伤口很深。鱼鳍严重撕裂,鱼身伤痕累累,但却丝毫没有动摇它们的决心。其中有些已是陈年旧伤。不得不说,石斑鱼的自我修复能力实在令人惊叹。好像不管受了什么伤,即便是颌骨断裂,它们最终也都会康复。没有什么比即将开始的繁衍大戏更重要了,为此,它们不惜付出任何代价。这些鱼不是命运的主人,而是本能的奴隶。

在此次大集会中,石斑鱼耗费了惊人的能量。它们相互争斗、招摇过市,不停地求偶,甚至连进食都顾不上。雌性石斑鱼身怀鱼卵,肚子鼓鼓囊囊,同时还不忘变色伪装。而雄性石斑鱼则放弃了伪装,就像穿上了一本正经的灰色西装。雄鱼已经接受了自我牺牲,但目前,它们还想索取一些回报。雄鱼噬咬着雌鱼,产卵已迫在眉睫。

终于,经过三周不懈的努力和冒险,身受重创的雌鱼下定了决心,在强壮雄鱼的驱使下上蹿下跳。雌鱼排出一团厚厚的鱼卵,雄鱼则赶紧上前使其受精。这条雄鱼必须抓紧时间争夺第一,因为在接下来的分分秒秒中,就会有数位机会主义者盯着这对夫妇不放。它们会一条接一条地上前,争先恐后地在鱼卵附近排精。只有通过定格的照片我们才能发现占据优势地位的雄鱼,他只有在激烈的竞争中取胜,才能万分艰难地赢得这份微弱的领先。整整三周的争斗,只为获取这短短一秒钟的特权。

集体产卵结束了,但我们的夜间潜水仍在继续。鲨鱼的捕猎行动过于迅速,以至于我常常只能在结束潜水返回水面后才会发觉。清晨,我总算看到了午夜拍摄的照片,感觉是从这些谨慎或者说是愚笨(这两者有时很难分辨)的潜水行动中偷取了这些珍贵的时刻。

当某个惊人的狩猎场景被拍下时,我能听到潜水员在水下的呼喊声。

为了更好地理解这些令人陶醉的狩猎行动,我们研发出了一种结合照片和视频的工具:图像拱门。这是一艘在水中飞行的飞船,是属于法卡拉瓦水域的科幻想象。拱门的想法在我们的脑海中闪过,随后便穿越了环礁峡谷——数月后它变成了现实。研发的过程十分费劲,一开始的热情被心中的执念取代,随后它终于应运而生。现在,它要做的,就是为我们提供前所未有的梦幻图像。

图像拱门直径长达4米,32个小摄像头以等距离间隔排列。到目前为止,这项技术只用于拍摄电影,或者分析某个复杂的体育动作。这是个极为巧妙的主意:先定格图像随后再循环播放。当然,所记录的这个动作必须准确地发生在拱门的中心,那里有32个摄像头共同瞄准。但愿我们能在野生动物的狩猎过程中使用到它。经过十天的痛苦摸索,安东宁(Antonin)和泰博(Tybo)终于能以高超的技术操控拱门,一帧帧画面密集而迅速地诞生了。这有点像是一部奇幻电影:魔术师冻结了时间和物体,人们也静止不动了。在这个被冻结的时空里,物体被随意地移动着。这正是我们想要的效果,只不过场景转换到了鲨群之中。当某个惊人的狩猎场景被拍下时,我能听到潜水员在水下的呼喊声。于我而言,则看到了摄影与电影的和谐共存:时间停止了,但物体仍能自由移动。

小组成员正在对图像拱门设备进行第一次测试,珊瑚礁边,一群黄边笛鲷正聚集在环礁周围的深海上方。

唯一需要解决的问题就是如何捕获鲨鱼。

科技小组分析了我们自第一次探险以来制作的视频(每秒1,000张图像)。它们能帮助我们了解捕猎进攻的不同阶段:首先,毫无疑问,是石斑鱼群的嘈杂声引来了鲨鱼,视觉效果和鱼群动作也同样发挥了重要作用;但在昏暗的水下,鲨鱼还有另一个额外的优势——它们能够探测到鱼群产生的电磁场,而这则要归功于鲨鱼口中的感知细胞——罗伦氏瓮。

今年,我们希望能监测四十头鲨鱼,随后评估它们的行为模式、移动速度,并确定它们在捕猎时的组队情况。从长远来看,这项监测能记录下它们一年中的所有动向。任务初期,我们的团队在峡谷中安装了25个声学接收器用来标记,唯一需要解决的问题就是如何捕获鲨鱼。经过试验,我发现用鱼钩和钓线来捕鲨过于暴力。我决定尝试一种新的方法:抓住鲨鱼鱼尾根部,把它翻转掉个儿。这是一项已知的技术:这样鲨鱼便会进入强直性静止状态,也就容易被制服了。一秒前这条过度兴奋的鲨鱼还在狩猎;下一秒它就完全被定住。我们正是要采用这种方法,巧妙地将四十头灰礁鲨带到水面上来。小组的研究人员约翰、查理和亚尼斯将对它们进行手术,在其腹腔内植入一个小型发射器。对于鲨鱼这种愈合速度极快的生物来说,这只是一台微创手术。

鲨鱼运用战术包抄猎物,石斑鱼则表演着求偶杂技。尽管这些图像也只揭露了海洋巨大秘密的一小部分,但我们仍为这些成果而感到骄傲。还会有其他的方法吗?对占据了全球三分之二面积的海洋,我们还会有怎样的了解?不妙的是,如果我们以体积占比来决定哪里适宜生存,那么作为一个95%体积都被海洋占据的星球,将之命名为“地球”显然不太恰当。我们这些可怜的,没有鱼鳃的灵长类动物怎能自以为是地认为自己了解这颗如此辽阔而深邃的“海球”?

泰博和安东宁正在使用图像拱门捕捉鲨鱼猎食的过程。多少个夜晚,他俩都携带着这个庞然大物,以这种前所未有的方式记录捕猎行动的精彩瞬间。

或许,在不同地点创立新的常规才是对冒险一词的最好诠释。

在过去四年的21周里,我们每日每夜都在海中潜游。如此说来,我们在同一片海域的海平面下待了大约3,000个小时。我喜欢这种令人愉悦的重复训练,我想我的同伴们也跟我一样。或许,在不同地点创立新的常规才是对冒险一词的最好诠释。

观察是为了寻求解析现实的途径,而摄影则是为了能更好地观察。狩猎与繁殖的画面发生得太快,我们根本看不清。因此,出于本能,我们选择了用摄影来记录这些画面。因为唯有摄影才能同时满足我们理解与探究的双重愿望。过去4年的4次科考行动中,我们总共拍摄了85,000张照片。

从史前时代起,出于对周围未知世界的着迷,人们便想将这些扣人心弦的场景描绘出来。从前,山顶洞人以岩画的方式来记录;如今,潜水员则采用了高清照片。我们不正是简单延续了一脉相承的绘画传统吗?也许两者皆是出于对大自然鬼斧神工的敬意,千百年来始终如一,可悲而又可靠。

在水下时,我们的好奇心非但没被削弱,反而变得更强。潜水的时间越长,需要思考的内容也越多。我们原本只是为了能了解这些难以捉摸的野生动物,例如鲨鱼的本能、鱼类的欲望……只为探寻海洋中那些令人难忘的时刻,没想到,这反倒让我们愈发好奇。不过,现在必须打道回府了。

土阿莫土(Tuamotu)群岛由76个环礁组成,这些环礁基本上分布于1,600公里的范围内。它们并没有在有关太平洋的任何一张地图上出现过。尽管如此,这些古老火山的依附者仍然十分活跃。在我看来,它们就像是一座座高山,而我们对它们的了解则仅止于峰顶部分。深潜成了逆行爬山的过程。2017年,我们的船从一个峰顶驶向另一个峰顶,每一个阶段都有希望向更深处进发。

人们可以将环礁简单地看作一个完全平坦的珊瑚圆盘,其高度与海面齐平;抑或看作一顶被固定在2,000米高的岩石山巅上的、有生命的皇冠。珊瑚环礁到底是一座长满植物的岛屿,还是一个驮着岛屿的动物,这取决于人们怎么看待它——是以陆地为主,还是以海洋为主。这两种想法都没错。

一方面,微小的珊瑚虫能铸造出如此庞大的珊瑚礁的确很了不起;但另一方面,毁灭它们的也正是海洋蓬勃的力量。话说回来,如果珊瑚虫的铸造工程没有受到限制,那珊瑚礁就会变得完整、平滑、毫无起伏,远不像如今这般多姿多彩。看来,如若建筑过程缺少障碍,最终的成果也不会如此光彩夺目了。

我们在水下120米处探索的那些石壁,也同样令人目眩神迷。人们可能会惊讶地发现,深海中竟有如此繁复的岩壁。这就意味着,我们已然忘却20,000年前,海平面要比如今低120米。我们在这里看到的石壁,是被另一个时代的波涛和浪涌冲击着的古老海岸线的遗迹。潜入深海就仿佛是回到过去。

迷人的白色珊瑚在灰暗的岩壁上闪闪发光。

迷人的白色珊瑚在灰暗的岩壁上闪闪发光。由于接近海平面的珊瑚礁遭到了侵蚀,导致原有的沙石瀑下降了100米。沙石瀑沿着极深的裂缝缓慢地垂直下降。人们或许会认为,这是被海浪侵蚀后的珊瑚在环礁的脸颊上哭泣,沙石之泪正向更深处流淌而去。

很快,前方数米的水域中就散开了星星点点的鱼卵,并迅速消散在浑浊的海水里。

不论阴晴圆缺,月亮总会指引着生命在峡谷中汇合。与石斑鱼不同,被当地人称作“肝鱼”(Manini)的条纹刺尾鱼每隔两周就会在这里聚集交配。日落前它们会组成一路纵队,占据峡谷两侧,寻找适合繁衍的场所。

条纹刺尾鱼的繁殖地点并不总在同一个地方,且每次鱼群的数量也不尽相同。石斑鱼群花了三周时间才集结完毕,而这群既无领地,也不用保护雌鱼的刺尾鱼,只需要半个小时就可以打完繁殖保卫战。我们就在几米深的水下,如同观察石斑鱼产卵时一样,等待着这一重大时刻的来临。在繁衍后代的动力驱使下,它们分成一个个小队向海面游去,完成繁殖。鲨鱼试图借机捕猎,但往往徒劳无功。很快,前方数米的水域中就散开了星星点点的鱼卵,并迅速消散在浑浊的海水里。大约20分钟后,“肝鱼”们便集体掉头离开了。

肝鱼,一种小型刺尾鱼,每隔两周在日落时分集结一次,并在峡谷的浅水区中繁殖。鲨鱼紧随其后,只有依靠它们敏捷的身手,肝鱼才能逃脱饥饿鲨鱼的追捕。