Buscar en los números

Capítulos

Lista de partes

Capítulo 3

GOMBESSA III EXPEDICIÓN

El Antártico: un desierto de hielo, un oasis de vida.

Grieta en la banquisa, cerca de la isla Dent.

No tengo la cabeza en las estrellas... sino en la escarcha. Para rematar la situación, un golpe de pala en la cabeza me recuerda la dura realidad: me encuentro a un metro de profundidad, prisionero de la banquisa, más exactamente atrapado en una melaza de cristales de hielo... Un día y medio de preparación para una humillante inmersión que durará menos de diez minutos, ¡y a menos de un metro! Algo imposible de olvidar...

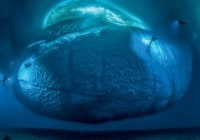

Cuando llega la mañana, una fina capa de hielo se ha vuelto a formar en la superficie del agujero de 3 metros de profundidad que excavamos ayer en el hielo. Tras evacuar la mayoría de bloques que aún flotan en el pozo, por fin logramos ver el agua negra. Es la primera vez que nos zambullimos a través de una entrada tan minúscula, así es que, para empezar, decido probar solo esta primera inmersión. Me introduzco como puedo, arrastrándome con las manos, las rodillas, los talones y la punta de las aletas. Cuando por fin logro atravesar este paso estrecho, me doy cuenta de que la banquisa no tiene un techo sólido y plano, como parece desde la superficie, sino que está formado por una capa gruesa de escarcha que empieza a moverse con mi descenso. Estos millones de pequeños cristales flotan y, presionados por Arquímedes, convergen hacia el pozo que acabamos de abrir. Imagínese un grifo gigante al revés, cuyo contenido viscoso se vacía hacia arriba... Durante un instante pienso en bajar y empezar mi exploración, pues mis camaradas no tardarán en llegar, pero un mal presentimiento me invade: ¡esta sopa

¡ESTA SOPA DE HIELO ASCENDENTE está por tapar la única salida!

de hielo ascendente está por tapar la única salida! Sin dudarlo, abandono y trato de subir. Un tercio del agujero ya se ha tapado, es decir, ya tiene un metro de hielo, de melaza de hielo.

Con mucha dificultad logro estirar un brazo hacia la superficie a través de esta masa medio líquida/medio sólida, pero al llegar a la altura de los hombros me resulta imposible subir más. Con la otra mano inflo mi chaleco para aumentar la fuerza ascendente, pero... nada. Menos mal que habíamos instalado una cuerda. Trato de izarme, pero el agujero es demasiado estrecho para mover mi brazo a lo largo del cuerpo. Con paciencia gano centímetro tras centímetro. La situación se vuelve crítica: a medida que me izo, me inmovilizo cada vez más. Estoy atrapado y medio mareado.

El golpe en el cráneo tiene una ventaja: Cédric comprende que estoy a unas decenas de centímetros de la superficie, pero paralizado e invisible bajo la sopa espesa. Entonces siento que una mano sujeta la mía al mismo tiempo que tiran de la cuerda. Aliviado, me dejo izar al exterior. Estoy a punto de soltar el embudo, pero lo sujeto con las manos y aprieto las mandíbulas... Unos minutos después por fin estoy fuera, al aire libre.

¡No es nada fácil bucear en el Antártico!

El compromiso y las limitaciones son tan grandes que cada instante pasado en el terreno resulta agotador y nos empuja con una inercia que parece insuperable. Todos los días, antes de entrar en el agua, necesitamos seis horas de preparación, y algunas veces incluso varias horas de marcha hasta llegar al lugar adonde tenemos que bucear. Empieza la preparación. Primero nos vestimos con cuatro capas gruesas: ropa interior térmica, un traje con un sistema eléctrico de calentamiento, una lana polar gruesa y, por último, un traje de buceo hermético de neopreno. Además de esto necesitamos una capucha, una capucha interior, unos guantes con sistema de calentamiento, aletas, 16 kilos de plomos, las baterías para los sistemas de calentamiento, los recicladores, las botellas de gas auxiliares y mi equipo fotográfico. Parecemos astronautas... ¡pero sin el casco! Después de

Colección de cristales de hielo en el norte de la isla Petrel.

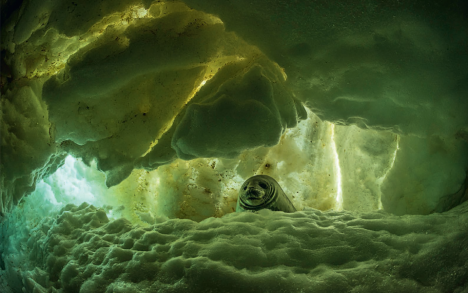

Foca de Weddell (Leptonychotes weddellii) con su cría en el borde de la banquisa, al noreste de la piste du lion (pista del león), que conecta tres islas del Antártico.

EL AGUA BAJO LA BANQUISA PARECE SER MÁS TRANSPARENTE QUE EN CUALQUIER OTRO LUGAR, porque ninguna luz parasitaria deslumbra las partículas que transporta.

una hora de preparación y con la indispensable ayuda de Manu, el médico de emergencias, por fin estamos listos para bascular en el agua helada ¡con 90 kilos de material en la espalda! El frío muerde nuestras caras, y de inmediato los pocos centímetros cuadrados de piel expuesta se anestesian. Durante la primera hora de inmersión el frío no es nuestra principal fuente de sufrimiento. Afortunadamente, a lo largo del año pasado trabajamos para identificar los puntos débiles de los trajes de buceo clásicos. Y logramos mejorar, trabajando con los propios fabricantes las opciones existentes.

La temperatura bajo el agua alcanza casi los dos grados bajo cero, y en estas condiciones la pérdida calórica se produce mucho más rápido. El frío en el agua es tan penetrante que conduce a la hipotermia mucho antes de que aparezca el más mínimo sabañón. Sin traje, una persona moriría en menos de diez minutos. Con nuestros equipos podemos resistir horas; hasta cinco horas, para ser preciso.

Naturalmente, con un frío como este el desafío parece casi insuperable. Pero una vez en el agua, la claridad del lugar inhibe las contrariedades. Hay visiones que curan los dolores... Por ejemplo, esta claridad del agua es una bendición para un fotógrafo. Esta atmósfera excepcional se debe al hielo, que reduce la cantidad de luz, pero potencia su calidad. El agua bajo la banquisa parece ser más transparente que en cualquier otro lugar, porque ninguna luz parasitaria deslumbra las partículas que transporta. Entre las fisuras, o los agujeros hechos por las focas, se forman unos pozos de luz por aquí o por allá que iluminan sutilmente los paisajes submarinos. Es un cuento de hadas compuesto por luces bajas y sorprendentes, tímidas pero penetrantes. A estas temperaturas insoportables, los resplandores son como fuentes de calor que calientan la mirada del fotógrafo. Hechizado por el fulgor, olvido por un momento el mordisco del frío.

Después de unas semanas empezamos a acostumbrarnos. La preparación de las inmersiones es más fluida, aunque sigue siendo muy larga. Nuestras inmersiones también son más largas y más profundas. Cuanto más bajamos, más impactante es el contraste entre la “tierra” y el “mar”: en la superficie, parece que la dureza del lugar limita la vida, mientras que bajo el agua ésta se caracteriza por la delicadeza. Parece que estamos bajo los trópicos. Visitamos jardines exuberantes de vida animal imposibles de imaginar cuando se está en la superficie en pleno desierto polar. La mayoría de las especies con que nos cruzamos son endémicas. Descienden de unos seres vivosexcepcionales que tuvieron que adaptarse al océano polar austral cuando quedó aislado hace 35 millones de años.

A medida que aumenta la profundidad, más rica es la biodiversidad, pues en la superficie la vida está comprometida a causa de los bruscos cambios de salinidad, un auténtico veneno para los organismos marinos. A 10 o 15 metros, los bosques de kelp invaden el paisaje. Esta variedad de alga marrón tiene hojas únicas de casi 4 metros

Foca Weddell (Leptonychotes weddellii) recién nacida, isla Dent.

Estrella de mar (Odontaster validus), isla Dent. Profundidad: 5 metros.

de largo; el escenario es imponente y sobrio a la vez. Siguiendo con el descenso, nos cruzamos con unas estrellas de mar Macroptychaster accrescens, de aproximadamente 40 centímetros de diámetro, mucho más grandes que las de los mares más calientes, y luego con un Colossendeis megalonyx, un pantópodo gigante del Antártico con aspecto de araña propio de los polos. Este tipo de artrópodos marinos está presente en todos los océanos del mundo, pero solo se encuentran unas pocas especies casi invisibles a simple vista cuando se bucea en latitudes temperadas y tropicales. Solo en los océanos polares los pantópodos presentan una gran variedad y alcanzan tamaños impresionantes, de varias decenas de centímetros. ¡Qué maravilla contemplarlos! Su cuerpo es tan pequeño que sus órganos internos se albergan en las patas.

A 50 metros de profundidad la falta de luz impide el desarrollo de algas. Estas dejan su lugar a praderas de plumas de mar. En ciertos lugares, estos hidrarios forman tapices abundantes. En otros, se forman campos de cientos de miles de zamburiñas, una variedad pequeña de vieira que necesita noventa años para alcanzar los 10 centímetros de ancho. En el Antártico todo es lento... En estas profundidades se encuentran también crinoideos, Promachocrinus kerguelensis. Son parientes cercanos de las estrellas de mar, están fijados al fondo gracias a un crampón y se desplazan ondulando sus quince brazos ciliados. Sus miembros también les permiten filtrar el agua, rica en plancton.

También nos cruzamos con unos Glyptonotus antarcticus, un isópodo gigante del Antártico que parece un escarabajo del mar, capaz de nadar y de caminar sobre el fondo. A partir de 70 metros cohabitan una gran variedad de especies. En un metro cuadrado viven cientos de ellas: gorgonias, crustáceos, corales blandos, esponjas, pequeños peces... Estoy convencido de que nadie fuera de contexto podría adivinar que las fotografías de estos jardines submarinos se tomaron en el Antártico... La diversidad de las decoraciones, los colores y su exuberancia nos remiten a imágenes de arrecifes coralinos tropicales. Todos estos invertebrados fijos, estos animales con formas de plantas, parecen sufrir de gigantismo. Uno podría pensar que su crecimiento será ilimitado en este universo increíblemente estable. Sin embargo, la más mínima perturbación del medio puede ser destructora. Ultraadaptadas, lentas en su desarrollo, ¿cómo soportarán estas criaturas los cambios climáticos en curso?

Las inmersiones se suceden en una rutina que entumece. Las condiciones del hielo evolucionan rápido y nos vemos obligados a poner marcas de localización, ya que la zona cambia de un día para otro. Nos deslizamos en los agujeros que las focas excavan con sus caninos para respirar. Nosotros también necesitamos nuestro agujero de salida. El temor de todo buzo en el medio polar es perderse bajo la banquisa y no lograr subir a la superficie. Para evitar esto, tiramos un hilo de Ariadna: una liana amarilla y luminosa que podemos ver a pesar de la escasez de luz. Es nuestro punto de referencia, nunca nos alejamos mucho de ella. ¿Cómo hacen las focas de Weddell sin hilo de Ariadna? Debe ser gracias al magnetismo terrestre y a un cierto tipo de brújula integrada en su cráneo...

Entramos al agua y descubro las luces más hermosas que he visto en mi vida. Desde abajo, el hielo es amarillo, verde, naranja. El escenario es digno de un arcoíris. Unas microalgas son responsables de esta pintura multicolor. Es como un signo premonitorio: estos colores insospechados simbolizan la entrada a otro mundo. Después de una primera parte tan espectacular, es evidente que nada de lo que nos espera en el fondo será banal. Estas algas resplandecientes son centinelas: nos previenen sutilmente de la sorpresa brutal que nos espera más abajo. Es encantador, nos encontramos en un caos de hielo, un verdadero laberinto.

Pantópodo gigante del Antártico o araña de mar (Colossendeis megalonyx), isla Claude Bernard. Profundidad: 14 metros.

Isópodo gigante del Antártico (Glyptonotus antarcticus), isla al sureste de La Selle. Profundidad: 14 metros.

EL TEMOR DE TODO BUZO en el medio polar es perderse bajo la banquisa y no lograr subir a la superficie.

Debajo de un caos helado, cristales de hielo sobre kelp, Cap des Entailles. Profundidad: 19 metros.

¡EL ESCENARIO PARECE MÁS PROPIO de un reino de hadas o de una película de ciencia ficción!

Al volver hacia el agujero veo unas cabezas de focas, una madre y su cría. Espero un poco y finalmente entran en el agua. Me quedo observándolas un momento mientras evolucionan en este laberinto multicolor. El escenario parece más propio de un reino de hadas o de una película de ciencia ficción. El contraste entre los hombres y los animales es impactante: mientras a nosotros nos resulta más que complicado desplazarnos bajo el agua con nuestro material pesado, las focas de Weddell se deslizan con facilidad y son capaces de sumergirse hasta 900 metros de profundidad. Es tan fácil para ellas...

El final de la expedición se acerca. Cada inmersión es importante, pero esta es muy especial para mí. Hace dos años que sueño con este momento y este lugar, el más aislado de la carta de Dumont d’Urville: el arrecife Norsel. A nuestra llegada estaba al borde de la banquisa. Después del deshielo se encuentra en pleno mar y es inaccesible en coche, así que vamos en helicóptero. Este sitio virgen es una aguja de roca plantada en el medio del agua, coronada con una tapa de hielo. Está rodeada de fondos de 200 metros. El sobrevuelo es grandioso. El perfil rocoso del sitio lo protege tan bien de los icebergs que una de sus caras jamás ha sido raspada por el hielo. La vida debe estar protegida y se habrá desarrollado abundantemente. Cuando el helicóptero nos deja, nos encontramos a más de 10 kilómetros de la base, en medio del mar, frente al continente y rodeados de icebergs gigantes. La situación es excepcional. Creo que todos apreciamos el privilegio de estar aquí; en un lugar donde nunca nadie ha buceado. Cédric agarra la sierra eléctrica y talla una escalera en el hielo en la que enganchamos una escala que nos ayudará a volver a subir. No hace mucho frío allí abajo. Quizás cero grados... Casi caliente. El verano se acerca, pero la temperatura del agua siempre es glacial: –1,8 °C. Saltamos desde nuestro trampolín de hielo y Manu, el médico, pone en marcha el cronógrafo. Empezamos 3 horas y 40 minutos de inmersión en otro mundo, el mundo submarino del Antártico.

Después de cada inmersión hemos vuelto con criaturas y universos jamás fotografiados. No obstante, lo más sorprendente es que a pesar de todos los descubrimientos cotidianos tengo la íntima intuición de que solo hemos sobrevolado el tema, que nos quedan muchos paisajes submarinos por descubrir y muchas especies por ilustrar por primera vez. Podríamos volver a empezar una y otra vez sin cansarnos. Este viaje está siendo tan intenso que tengo la sensación de haber vivido toda la expedición como una sola y única inmersión de cincuenta días. Nos tomó mucho tiempo empezar, y me parece increíble cuando pienso en el interminable desplazamiento y en los largos primeros días de instalación del material. Pero desde el momento en que metimos las cabezas bajo el agua no hemos parado: buceo, prebuceo y postbuceo, todo ha sido tan “energívoro”, denso, sin descanso, y el sueño tan profundo y tan inmediato, que no ha habido un momento para reflexionar, ni siquiera para obtener una pequeña retrospectiva. Por eso tengo la impresión de haber hecho una sola inmer- sión, única y continua; de haber vivido no una sucesión de experiencias, sino una única y muy compacta porción de vida.

El compromiso y el riesgo también tienen su virtud: una especie de trascendencia. A mi parecer, logro sacar el mayor provecho de mí mismo cuando las condiciones fotográficas alcanzan su máxima dificultad. El mordisco del frío, la trampa bajo la banquisa, la falta de luz, las grandes profundidades donde se ocultan la mayoría de criaturas, todo resulta extremadamente complicado. Y es precisamente porque todas estas tomas son tan difíciles de lograr que el proceso resulta apasionante, alienante...

Foca de Weddell (Leptonychotes weddellii) con su cría, isla Dent. Profundidad: 2 metros.

LOGRO SACAR EL MAYOR PROVECHO DE MÍ MISMO cuando las condiciones fotográficas alcanzan su máxima dificultad.

Parte sumergida de un iceberg al suroeste del Îlot de la Vierge. Profundidad: 30 metros.

AQUÍ NO SE DISFRUTA DE UNA VIDA TRANQUILA ni de acogedores ambientes exuberantes. Aquí todo es distinto.

El peso de la logística en el buceo también tiene sus ventajas: ayuda a crear solidaridad en el equipo. Nunca me había sentido tan apoyado. Creo que nunca habíamos estado tan unidos. Cuando te sientes agotado y quieres renunciar, el remedio está en el equipo. No es que uno necesite atenciones delicadas, al contrario: uno se presta sin problema a todas las bromas, incluso a las más pesadas. La payasada es una manera púdica de levantarse el ánimo, y el hecho de burlarse de algunos miembros del grupo pone de buen humor a los demás.

La expresión “vale la pena” jamás había sido tan correcta, ya que a pesar de que las inmersiones son bastante dolorosas, son realmente fructíferas. Las imágenes que traemos tienen un valor muy particular: la mayoría son inéditas, pues sin lugar a dudas aquí han llegado menos hombres que a la cumbre del Everest. El desafío consiste en tomar fotos submarinas originales, más que en bucear. En el corazón de este medio ambiente hostil, en el que más que vivir se sobrevive, bucear puede considerarse un acto de pura provocación, ya que estas aguas, por muy mágicas que sean, son inhóspitas para los pobres primates que somos. Decididamente, uno tiene que elegir hacer estas inmersiones, estar seguro de su deseo y de su curiosidad, de su gusto por la exploración. En el Antártico, no se puede fingir una pasión. No se puede venir aquí sin una real motivación, las limitaciones son demasiado grandes para una persona sin determinación.

Aquí no sirve el impulso habitual que nos empuja hacia lo exótico. Aquí no se disfruta de una vida tranquila ni de acogedores ambientes exuberantes. Aquí todo es distinto. No obstante, a pesar de que el clima es impresionantemente rudo, es posible la alegría; eso sí, frugal y susceptible. En nuestro mundo superpoblado y ultraconectado, en el que abundan los placeres artificiales, la soledad y el aislamiento son

Medusa corona (Periphylla periphylla), una especie que se encuentra en el Antártico y en el Ártico. Profundidad: 12 metros.

Dedos de hielo debajo de la banquisa, isla La Baleine. Profundidad: 5 metros.

GOMBESSA III Para la tercera Expedición Gombessa, Laurent Ballesta y Blancpain viajaron al Antártico y realizaron una exploración pionera con una misión fotográfica y de buceo. Dicha expedición formó parte de un proyecto más vasto iniciado por el director de cine Luc Jacquet (ganador de un Óscar de la Academia al mejor documental en 2006 con La marcha de los pingüinos) para medir el impacto del calentamiento global en esta región polar y para captar la atención del público en general.

raros lujos. El Antártico es capaz de ofrecértelos. Este regalo tiene un precio: aceptar ciertas dosis de dolor... Pero no importa, ya que en estas agotadoras inmersiones, en las que las extremidades –los pies y las manos– se hielan y muy pronto pierden toda sensibilidad, las sensaciones interiores por el contrario se alborotan a toda velocidad. Cuando en el corazón de estas profundidades tan poco acogedoras descubres la vida –vidas tan distintas de cualquier otro tipo de vida– sientes, más que nunca, el espíritu explorador. En el alba del tercer milenio, ¿en qué lugar de nuestro pequeño planeta aún podemos imaginar que somos los primeros en observar un trozo de naturaleza virgen? Decididamente, en las profundidades polares, donde la mano del hombre jamás ha puesto una aleta. Tal vez esto le haga sonreír, pero créame que cuando se bucea en el Antártico, ¡uno se siente exactamente así!

Espero sinceramente que al leer este relato usted también haya podido sentir que estaba buceando en estas prístinas aguas heladas.

Pingüino emperador en el borde de la banquisa, al norte de la isla Petrel.