在期刊中搜索

章节

章节 8

地中海: 深海烈焰

“有某种东西比火山的破坏力更令人震撼, 那便是水下生命的自我修复之道......”

我们之所以来到这里,是为了去一个名为“200座火山之谷”的奇异之地进行深潜。

夜色斑斓,一如大海的靓丽。虽然春天早早来临(这一般是炎热天气的预警),但空气中依然透着丝丝寒意。不过向来如此,海上的季节更替总是有点滞后。海水也令人捉摸不透——变化无常,永不停息,却迟迟不肯暖和起来。维多利亚号(Victoria)正在缓缓向南滑行,这一次由我掌舵。这是我首次,也是最后一次为我们的船长分忧。一旦行动开始,深海潜水员就会一如既往地免除夜间值守之责,以便能在漫长而又令人困倦的潜水间歇睡个好觉。

通过观察驾驶台上的精密仪器,借助自动驾驶仪自主导航,我可以毫不费力地沿着既定航线前进。但面对远处地平线上那个曾指引我们先人航行的小小光点,我又如何能抵挡住这种原始导航方式的诱惑呢?这个光点被称为“地中海的天然灯塔”,它并非人类的杰作,而是由地球内部火热的熔岩喷发而成:它便是位于西西里岛(Sicily)北部埃奥利安群岛(Aeolian archipelago)的斯特龙博利火山岛(Stromboli volcanic island)上的火山口。远远望去,这束摇曳的微光几乎让人难以觉察,但它却已持续存在了数千年之久。

我们将与意大利火山学家弗朗西斯科·伊塔利亚诺(Francesco Italiano)会面。正是他发现了位于此处的深海火山奇观,随后将消息透露给了我的潜水员朋友罗伯托·里纳尔迪(Roberto Rinaldi)。罗伯托在那里下潜过一次后,转而将这个不可思议的地方告诉了我;前去此地进行深海火山探索的种子,就此在我心中埋下。转眼两年过去了,这是组织一次有意义的行动所必须的时间。所谓有意义是指这项行动要对当地科学家有用,并有助于推进他们的研究。以仅是“去看看”为目的而前往某个地方,这种行程从来不会让我真正感到满足。我们的旅程必须有助于揭示一些秘密,如果能顺便拍摄几幅美丽的照片,那就更好不过了。世界上的美景无疑不可或缺,但相比其神秘性所带来的吸引力,仍稍显逊色。

我们正在经历一场全球范围的新冠病毒疫情,上次的七国集团峰会(G7 summit)还是通过视频会议的方式召开的。这些领导人信心满满,或者说他们认为:一旦疫苗得到完善,全球经济将再次强劲回升。仅此而已。仿佛没有从这种足以让全人类屈服的小小病毒上再得到一些其他的教训。国家的元首们远在千里开外,而我们此刻则身处苍穹和 碧 海 之 间 ,在 人 迹 罕 至 的 地 中 海(Mediterranean)。经过四天的航行,我们在那不勒斯(Naples)稍作停留并接回罗伯托后,仍然没有看到一艘游艇,也几乎看不到渡轮,更遑论巡洋舰了。滑行过卡普里岛(Capri)高耸的悬崖时,我们只碰到了一艘渔船,这段独享大海的航程不只是一种特权,也更像是一次时光倒流的旅行。这座石灰岩城堡周遭似乎和几个世纪前如出一辙,根本寻不到游客的踪影。

维多利亚号正在驶往斯特龙博利火山的途中。斯特龙博利火山是埃奥利安群岛上定期喷发的最活跃的火山,生活在它两侧的人们正处于岩浆流、火山云或海啸的永久威胁之下。

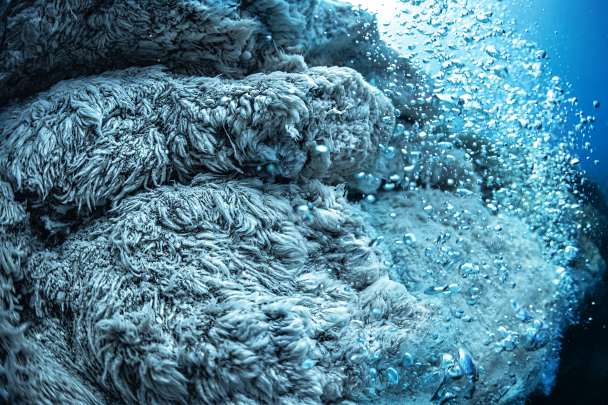

及至目前,我们还在继续前行,经过稍后要折返的目的地——闪现荧荧火光的斯特龙博 利 火 山 岛 ,我 们 抵 达 了帕 纳 雷 阿 岛(Panarea)。帕纳雷阿岛是一座休眠火山,不时发出嗡嗡的声音,仿佛随处可见的天然漩涡正冒着泡泡浮出水面,散发出类似硫磺的刺鼻气味。我们在附近抛锚停泊,然后将第一次潜水选在了浅水区,不过这里的水质居然是酸性的!随着雨滴落下,水中的气泡不断上浮,如同一场汹涌的风暴。这种颠倒的风暴腐蚀性极强,以至于罗马人曾用它来做清洁站。他们会故意把船停在这些气泡帘上方,让酸性气体清洗被“水生害虫”攻击的船体。这些害虫包括海藻以及讨厌的蛀虫,海藻会减缓船只的航行速度,而蛀虫则会啃食船体木板。今天,我仍然可以看到这种酸性水质对生物多样性造成的影响,因为这附近不会生长钙质生物、贝壳或珊瑚。一只粗心的海洋蠕虫正试着进行一场自杀式冒险,它选择的定居地点离气泡太近,以至于它身上的钙质管已在慢慢溶解。在另一处地方,大洋海神草的草甸上满是泛白、烧焦的叶片。只有贪食二氧化碳和含硫物质的厌氧菌,看起来倒是在茁壮成长。它们在岩壁上形成了又厚又整洁的毛毡覆盖物,随着酸性海水的波动而翩翩起舞。在这种空气刺鼻的环境里呆了几个小时后,大家的脸颊和嘴唇都开裂了,于是我们折返回到维多利亚号上。出水后,潜水服阀门上的铬竟然都已经氧化了。

在浅水区进行的这次下潜主要是为了测试装备,这样才能在继续前行时免于硬件设施的顾虑。我们之所以来到这里,是为了去一个名为“200座火山之谷”(The Valley of 200 Volcanoes)的奇异之地进行深潜。这个地方是弗朗西斯科·伊塔利亚诺在一次测绘行动中发现的。那是10多年前的事,伊塔利亚诺在使用侧扫声纳时,看到显示屏上出现了数个又窄又高的烟囱状图形,它们就分布在一处长100米、宽15米的小洼地周围。而在帕纳雷阿火山和斯特龙博利火山之间那条完美到不可思议的轴线上,还横着另一条线,远远能见到它冒着烟的山顶。

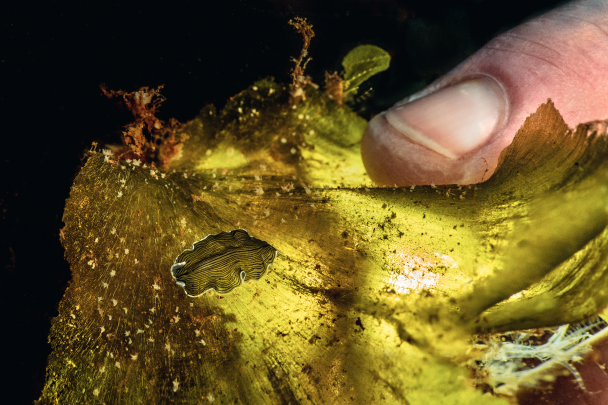

我们潜到海底时,深度计显示水深为78米,但这里的景色却让人联想到位于大西洋海底、水下3000米深处的洋脊。这片深海禁地处处散发着异样的气息,海水仿佛因活动过度而窒息,它喘息着,嘟囔着,呜咽着。亚铁和铁物质与深海的冷水接触后发生沉淀,结晶成一个个“烟囱”,气体和热水就从这些狭窄的“烟囱”顶部逸出。四周呈现出如同火星一样的颜色:红色、赭石色、黄色。一个“烟囱”形成了,另一个正在消亡,再一个已经倒塌。强烈的不确定感弥漫四周,但水下的生命正是如此,既脆弱又顽强。一条好似蠕动的指纹般的小扁虫不露声色地滑过钙扇藻的叶子。钙扇藻是一种小型先锋藻类,覆盖在小森林中“烟囱”表面的红色斜坡上,看上去绿意融融,充满希望。瞧,这条扁形虫竟如此大胆,冒险来到热液喷发口的顶端。真是难以想象,在这充满二氧化碳的酸性水中,流连于铁氧化物上到底有何乐趣。

到处都有酸性气泡从帕纳雷阿岛周围海域的海底逸散出来。任何生物接触到这些酸性、含硫的海水都无法生存。似乎只有厌氧菌在茁壮成长,它们在岩壁上形成了白色的毡层,随着气泡的波动而翩翩起舞。

在帕纳雷阿岛,这些天然的“按摩浴缸”具有极强的腐蚀性。它们位于海面以下几米的地方,自古以来就为人所知。罗马人故意把船停在这些气泡上,这样酸性气体就能清洗被“水生害虫”攻击的船体,这些害虫包括:一切会减缓船只航行速度的海藻,以及一切会啃食、挖凿船体木板的无脊椎蛀虫。

水下80米深处横贯着一道“200座火山之谷”,这个名字是在2006年一次多波束探测活动中,发现这一地点的火山学家们给起的。这里的热液喷发口喷涌着沸水、二氧化碳气泡和含硫气体。在附近的帕纳雷阿与更远一点的斯特龙博利火山之间,排列整齐的喷发口形成了一条完美到不可思议的轴线。研究人员认为这种现象不仅仅是巧合,而是由连接两座岛屿的断层线所发出的辐射引发的。

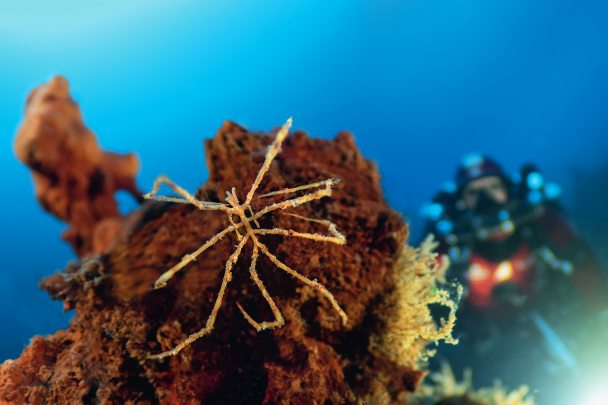

然而,海蜘蛛就游荡在这种不适宜居住的环境中。这种海洋节肢动物有着长长的步足,却都集合在小到几乎不存在的身体上。海蜘蛛的身躯实在是太小了,以至于因腹部缺乏空间,部分消化道长在了步足里。再近一些观察,就能看到它四只如潜望镜般的眼睛都长在了一颗小脑袋的顶端,让这种海洋奇物的长相瞬间不再违和。

与其在这里沉思冥想,倒不如前去探究观察。剩下的时间就全都用在了弗朗西斯科拜托我们进行的科学实验上。我们来到每根“烟囱”跟前,将温度计插入小火山口中,采集内部热水和气体的样本,随后对下一个火山口施以同样的操作。这里有200根烟囱,我们大概只会对其中的20根进行采样。我们已经在海底呆了一个小时,一会在上浮减压的过程中还要再度过三小时。当然,采集到的样本也需要减压:随着我们逐步上浮,作用于试管的水压会不断降低,但管中的气体取自于水下将近80米深的地方,始终处于高压状态。因此,为防止试管爆炸,我们必须格外小心,每上浮10米就要对其进行一次净化。通过分析这些样本,弗朗西斯科·伊塔利亚诺很快就会证明,埃奥利安群岛上的这三座主要火山之间存在着直接的联系。由此判断,斯特龙博利火山、帕纳雷阿火山和埃特纳(Etna)火山似乎都与同一个巨型岩浆房相连。登上维多利亚号,我们继续踏上旅程,循着这条由“200座火山之谷”组成的线条所示的方向,来到了庞大的斯特龙博利火山脚下。900米高的山顶上,有节奏的轰隆声传入耳际,喷涌的红色熔岩散发的光芒映入眼帘。我们从村子下方的小岛登岸,在此稍作停留。在享受了海上独自航行的特权之后,我们又迎来了登顶的荣耀——毕竟两年来没人爬上过这座山顶。导游高兴地告诉我们,斯特龙博利火山靠近火山口的最后一段,常因火山爆发而不断被重塑,至今还从未有人踏足。

置身于烟雾缭绕的火山之巅,我们欣赏着眼前的美景。一边是坐落在碧绿山坡上的村庄,几株葡萄藤、橄榄树和无花果树散落其间;另一边则是满目疮痍的坡地。这就是Sciara(在阿拉伯语中意为 “烈焰之路”),一条完全由矿物形成的黑色长廊,辽阔而陡峭,熔岩从其间穿过,岩石与灰烬源源不断地翻涌而出。不难想象,熔岩喷发的过程在水下同样是持续不断的,所到之处,片甲不留。然而,水下生命却比陆地上的更加顽强。对此我十分好奇,每经历一次新的火山崩塌之后,生态系统是如何自我恢复的呢?这座火山最近的一次崩塌是在四年前。一次轻微地震之后,斯特龙博利火山从海拔400米以上到1500米以下的很大一部分山体脱离了岛屿,滑入深渊。30多年前,罗伯托已经在那里潜过水了。他记得那里有一座宏伟的火山岩高峰,像一根直立的针,耸立在山上40米高的地方。然而,历经这么长的时间,以及接二连三的灾难之后,这座被海洋生物覆盖的宏伟岩峰还会在那儿吗?

“腔棘鱼探险研究”团队的潜水员安东宁·吉尔贝(Antonin Guilbert)和蒂博·罗比(Thibault Rauby)正从“200座火山之谷”活跃的烟囱中采集气体和淡水样本。在水下80米深处,潜水员只能在海底工作一个小时,因为这意味着其中将包含持续三个多小时的上浮,潜水员会在上浮过程中完成强制性的减压停留。这些烟囱呈现的红黄色是由氧化铁造成的,氧化铁与深海中的冷水接触后就会结晶。

这种长着红色尖刺的海蛞蝓(拉丁学名为Diaphorodoris papillata)是一种四处为家的动物, 它在熔岩流或新鲜火山灰沉积后的沙漠中游荡。黑色的岩石上光秃秃的,只有几群苔藓虫,它们是重新占领这些原生岩石的先锋无脊椎动物。这只海蛞蝓将成为第一个捕食它们的天敌......

水下80米深处,气体和热水从狭窄的“烟囱”顶部逸出。一个“烟囱”形成了,另一个正在消亡,再一个已经倒塌。强烈的不确定感弥漫四周,但水下的生命正是如此,既脆弱又顽强。在另一处,我发现一条好似蠕动的指纹般的小扁虫不露声色地滑过钙扇藻的叶子。钙扇藻是一种小型先锋藻类,覆盖在小森林中“烟囱”表面的红色斜坡上,看上去绿意融融,充满希望。瞧,这条扁形虫竟如此大胆,冒险来到热液喷发口的顶端。真是难以想象,在这充满二氧化碳的酸性水中,流连于铁氧化物上到底有何乐趣。

我们的潜水环境问题丛生,而且“烈焰之路”下方禁止船只停留,因为这里随时可能发生爆炸。一旦爆炸,生成的火山云温度将高达500摄氏度,它会像雪崩一样滚下斜坡,烧毁沿途的一切。如果船只刚好在这条“烈焰之路”上,那航行的速度根本不足以逃脱这场灾难。令人意想不到的是,水下的危险反而相对较小,因为在那里,没有因吸入燃烧后的废气而窒息的风险。因此,我们决定将船留在靠近海岸但远离“烈焰之路”的地方:这意味着我们将在远离潜水点的地方入水,而且先要贴着水面沿海岸线游上大约两公里。一旦我们到达“烈焰之路”长廊的中段,那时,也只有那时,才会开始向深处下潜。借助推进器,我们大约需要花30至40分钟到达行程的临界点,然后下潜至水下80米,一米都不能再多了。

无需计算我们到底游了多远,因为周围的景色已经毫无预警地发生了变化。囊藻田——藏有各种动物的黄色藻类灌木丛——突然从我们的眼前消失,切换是如此直截了当,现在目光所及唯有黑色的沙土和参差不齐的石头。我们开始下潜。这里的一切都被摧毁了。我能感觉到,罗伯托还没有凭借30年前的那次潜水找到正确的方向。这一点都不奇怪,因为每经历一次火山喷发,这里的海床就会被重塑一次。如果不是在脚蹼扬起的无烟煤粉尘中看到了鮟鱇鱼的身影,你可能会以为自己正身处一颗荒芜的星球。相比陆地上的生物,水下生物似乎更不喜欢空虚感。仔细观察,一大批先锋物种,即被称为“苔藓动物”的微型苔藓虫,已经开始在这个地区开疆拓土。在火山喷发的间隙,这些生命仍旧顽强地继续生长着。尽管面临着火山不断喷发的威胁,但巨型海鞘——形似水晶瓶的无脊椎动物——似乎已经在这里找到了繁衍生息所需的必要条件。

“腔棘鱼探险研究”科考项目团队的三体帆船维多利亚号正停泊在斯特龙博利火山岛前方。在船体背后,你可以清楚地看到Sciara(阿拉伯语中意为“烈焰之路”)与未被熔岩流摧毁的、覆盖有植被的绿色斜坡之间的边界。

潜水员面前是一个陡峭的斜坡。毫无疑问,潜水员即将进入“烈焰之路”的水下长廊,那里经常发生山体崩塌,海洋生物无法在此定居。

这张照片展示了一条年幼的狗鲨(或小鲨鱼),体长仅20厘米。我们可以从它皮肤上的闪光中发现,它身上覆盖着由牙釉质和牙本质形成的鳞片,成分就和它的牙齿一样。

它依然矗立在那里,40米高,完整无缺而又坚不可摧,也恰恰因为它的劫后余生,为更多的水下生命提供了一席庇护。

无论它们目前所做的事情多么危险,终有一天,这些生物日复一日的辛勤劳作将会使这片满是矿物、色彩单调的海域再次充满生机,变得五彩斑斓。再往前走一点,一丛白色的柳珊瑚遭遇了险情,差点丧命:它的半截身体被掩埋在了最近刚刚途径此地的岩浆流形成的黑沙里。一条20厘米长的幼年狗鲨在这里游弋。这条命运未卜的鲨鱼宝宝,完美象征着这个重获新生的生态系统。

经过几天的潜水,并使用声纳成像更好地了解地形,我们终于找到了罗伯托记忆中的火山岩高峰。构造它的石化熔岩是如此坚固,以至于抵御住了多次火山喷发,而其周边的环境却没能幸免。它依然矗立在那里,40米高,完整无缺而又坚不可摧,也恰恰因为它的劫后余生,为更多的水下生命提供了一席庇护。此刻,我们就身处在这座熔岩高峰的顶端。我让同事们留在那里,自己则花了点时间稍稍后退,将这座巨大的“火山圣地”尽收眼底。放眼望去,周边的动物之城已经消失......但这位“斯特龙博利女神”依然完好无损。

接着,我们重新回到了海面上的文明世界。几天后,我们驾船来到了那不勒斯的郊区。约有300万人定居住于此,这些男男女女们生活在大海与火山之间。那不勒斯人知道,公元79年发生的庞贝古城之灾随时可能再次重演。无论是出于无忧无虑的天性,还是大大咧咧的性格,他们都已经接受了当前的处境,即充当维苏威火山(Vesuvius)的“人质”,受钳制于水火之间,随时可能会被“撕票”。

我们之所以来到这里,是因为罗伯托的一个朋友(罗伯托在意大利有很多朋友)正在想办法探索并研究一个奇怪的地形构造。“它是位于海底的一个洞”,研究人员说道。这些人对这种地形构造的了解也就仅此而已。随后,他们中的很多人都来看我们潜水。每个人都希望收集到属于自己研究领域的样本和数据:火山学家和地质学家想要岩石或沉积物碎片;海洋学家需要了解水温、酸度、洋流情况和光照记录;而生物学家则想要收集潜在的生命样本(如果有的话)。

在斯特龙博利火山的水下斜坡上,一座巨大的火山岩高峰矗立在水下80米到20米的深度之间,它是久远旧时代一次强烈的火山喷发所造就的产物。构造它的石化熔岩是如此坚固,以至于抵御住了海拔900米处的主火山口的喷发,不过,这座火山口还是会定期喷出岩浆流,甚至造成强大的山体崩塌。

抬头望去,我们仍能看出一点绿色的光亮:巨大的入口已经变成了一个小小的鼠洞。

要说这次潜水很吸引人,那完全是在扯谎。那里没有任何东西会让你产生想要潜水的念头:水的颜色泛绿,浑浊不堪而又冰冷刺骨;海床既平坦又泥泞,来自附近现代化大都市的垃圾随处可见。我们现在身处那不勒斯湾(Bay of Naples),离海岸不到一英里。这里没什么可看的,但我们仍抱持着亟待满足的好奇心。在这片周遭数英里都柔软而平坦的海底,真的有可能竖立着一个岩洞入口,且至今还没有任何仪器能够探测其深度吗?根据一则渔民皆知的传说,海湾底部有一张会吞噬渔网、鱼线和鱼笼的“利口”。据说,他们放入水中的东西不一定都能收回来。

所以,到达此地几个小时后,我们就下水了。靠近指定地点时,只见周围黑雾环绕,我们试图借助灯光看清它的面目,却发现灯光完全无法穿透雾层。渔线和渔网的残存物看起来都集中在同一个地点,我们也正朝着这个方向前进。突然间,我们到达了“利口”的边缘。此刻已看不见柔软的淤泥,取而代之的是黑色的岩石。我觉得自己好像是在一口井边。海水太过浑浊,因而看不到周围的具体情况,但根据弧度预测,大致能想象出一口直径可能超过10米的大井。当我们进入黑洞的时候,深度计显示此时已在水下50米深处。这是一个几近完美的圆柱体。我们慢慢下沉,遇到了第一个惊喜:这里的水比外面更清澈。我们不断下潜到55米、60米、65米和70米深处,有人可能会认为这口巨大的井迟早会越缩越小,直至完全闭合,然而情况恰恰相反。在75米深处,展现在我们面前的已不再是一个竖井一样的空间,而是一道巨大的深渊。它是如此庞大,以至于我们的灯光还没能打到岩壁上,就已经消失在茫茫黑暗中。接着就是继续下潜,80米、85米、90米、96米......终于到达了底部,目光所及之处都是渔具;抬头望去,仍能看出一点绿色的光亮:巨大的入口已经变成了一个小小的鼠洞。

下潜至96米深处,我们的时间已所剩无几。刚把测量仪器安装完毕(它们将在这里运作6个月),我们就决定先不朝那一小团绿光的方向返回,而是尝试定位深渊的岩壁。此时,一件制胜武器发挥了优势:装备中的一个推进器配备了声纳技术,可以帮助我们探测盲区。声纳探测器提示我们,岩壁距离我们不到25米,也就是说,我们此刻正处于一间巨大圆形洞室的中心。这座洞穴的模样开始在我们的脑海中逐渐成型,它看起来像一个巨大的葡萄酒瓶,狭长的瓶颈没有任何过渡地突然变宽,形成了一只大海盆。这里可能是一个古老的岩浆室,里面的岩浆已被排空,迟早会向内塌陷,造成一次小海啸,轻轻拍打那不勒斯的海滩。

在距离那不勒斯海岸仅2公里的维苏威火山脚下,有一个被研究人员称为“那不勒斯黑洞”的地方。“腔棘鱼探险研究”团队对一间岩浆房进行了首次探索。该岩浆房入口的直径只有12米,位于水下50米深处的泥泞海床上。这个洞是垂直的,就像一个完美的圆柱体,但在水下75米深的地方,潜水员发现竖井变宽了,以至于他们分不清岩壁在哪儿。这个垂直的洞穴形似一个巨大的葡萄酒瓶,潜水员们最终抵达了位于水下96米深处的岩浆房底部。

那不勒斯湾的垂直洞穴是一个古老的岩浆库,岩壁上覆盖着小型滤食性无脊椎动物,还叠有罕见的长爪甲壳类动物。在这些命运无常的生物中,我们发现了一个罕见的物种:食肉海绵!人们只在20世纪末对地中海另一处洞穴的描述中提及过这种生物。虽然食肉海绵的名字听上去让人不寒而栗,可长相却让你感觉它不足为虑——一身纤尘不染的白色,形状如同一根微型的棉签。它的钩爪会困住接近它的小型甲壳类动物,然后海绵组织会围绕猎物生长,直至完全将猎物吞噬。这里没有迅如雷电的攻击,也没有极致惨烈的战斗。这是一个生命在几天内被另一个生命同化的过程,简单而又缓慢。对科学家们来说,食肉海绵还是一个新物种,目前正在对其进行编目。事实再次证明,只要发现了奇异风光,就离未知事物不远了,不过想要接近它们却很困难!

与此同时,一个生态系统已经在洞室里形成。我们最终到达的岩壁上覆盖着各种小型滤食性无脊椎动物,还叠有罕见的长爪甲壳类动物。在这些命运无常的生物中,我们发现了一个罕见的物种:食肉海绵!人们只在20世纪末对地中海另一处洞穴的描述中提及过这种生物。虽然食肉海绵的名字听上去让人不寒而栗,可长相却让你感觉它不足为虑——一身纤尘不染的白色,形状如同一根微型的棉签。它的钩爪会困住接近它的小型甲壳类动物,然后海绵组织会围绕猎物生长,直至完全将其吞噬。这里没有迅如雷电的攻击,也没有极致惨烈的战斗。这是一个生命在几天内被另一个生命同化的过程,简单而又缓慢。

终于开始上浮了。感觉竟然如此奇妙,就好像我们潜入的并非海底,而是海底的下方。我们已经潜入了海中之海:一道深渊中的深渊!虽然一开始并没有多么热情高涨,但在接下来的日子里,我们还是回来了三次,每次都会深潜四个多小时,因为观察食肉海绵令人难以察觉的捕食过程是需要时间的!几个月后,我们从收集到的少数样本个体中了解到,对科学家们来说,食肉海绵还是一个新物种,目前正在对其进行编目。事实再次证明,只要发现了奇异风光,就离未知事物不远了,探索也因此更具吸引力。

三个星期过去了,维多利亚号已经离开意大利南部,向西北方向的科西嘉岛(Corsica)驶去。除了零星出现的渔船,地平线上仍然不见其他船只的踪影。我们此刻正航行在旧时代的地中海上,说实话,这是一次愉快的经历。在我的记忆里,我从来不曾像今年这样看到过这么多的海豚。渔民朋友告诉我,他们今年的渔获量是几十年来最好的。我们经常听说大自然很脆弱,但经过这次旅行,我看到了这种说法背后隐含的、高高在上的优越感。大自然并不脆弱,事实上恰恰相反:尽管它饱受攻击,惨遭伤害和剥削,常常被人看不起,但它仍然不屈不挠,坚忍不拔,静待时机。在摧毁过人类文明的火山脚下度过的这三个星期,提醒着我们人类的脆弱性。大自然并不脆弱,我们才是弱者:跑得不够快,游得不够好,如果我们的抗生素、超市和宽带突然消失,那人类注定要灭亡。地球只要咳嗽一声,就能让我们意识到自身是多么渺小。火山打的一个小小喷嚏对地球来说根本无关痛痒,但对我们来说却是世界末日,它会导致爆炸、火山云、海啸等灾害。

七国集团首脑峰会应该在这些活火山的山脚下举办,而不是召开视频会议或在世界各地的星级大酒店里举行。这么说并非是希望看到我们傲慢的领导人消失在岩浆流中,而是为了让他们意识到自身的脆弱,以及全人类的脆弱,并常怀敬畏之心。因为在这些庞大的力量面前,他们的权力实在是小得可怜。如果世界的美丽不再让他们感动,世间的残酷不再令他们愤怒,我们几乎可以确定,大自然将借助于它无所不能的威力,给他们上一堂名为“谦卑与尊重”的课,这正是人类常常缺乏的认知。

在毁灭性火山喷发的雕琢下,斯特龙博利火山的山坡显得十分荒凉。在最陡峭的地方,生命仍在继续运作。柳珊瑚开始占领这片区域,而鱼类则在周围翻飞巡游,直至一次新的火山喷发再次摧毁一切。

其他期刊

请勿错过最新一期杂志

注册以获取最新消息