Buscar en los números

Capítulos

Lista de partes

Capítulo 8

Mediterráneo, FUEGO BAJO EL MAR

«Hay algo más impresionante que el poder destructivo de un volcán: la reconstrucción de la vida submarina...».

Estamos aquí para realizar inmersiones profundas en un lugar único llamado «EL VALLE DE LOS 200 VOLCANES».

La noche es hermosa, el mar también. El aire, en cambio, es frío, a pesar de un principio de primavera bastante precoz que preocupa porque anuncia el calor. Así es, las estaciones siempre llegan un poco tarde sobre el mar. Es la paradoja del agua, cambiante y agitada, pero a la hora de calentarse es lenta. El Victoria se desliza pausadamente hacia el sur. Por una vez yo dirijo el timón. Esta es la primera y la última vez que relevaré un poco a nuestro capitán. Cuando la misión empiece, los buzos de aguas profundas estaremos exentos, como siempre, de guardias nocturnas para dormir bien entre las largas inmersiones que resultan agotadoras.

Podría seguir fácilmente el rumbo limitándome a mirar los sofisticados instrumentos que adornan el puente, dejar que el piloto automático haga su trabajo. Sin embargo, ¿cómo resistirme a una navegación ancestral guiada por una pequeña luz resplandeciente, allá a lo lejos, en el horizonte? Esa luz proviene del faro del Mediterráneo, que no es obra del ser humano, sino de las ardientes entrañas de la tierra: es el cráter de la isla-volcán Estrómboli, en el archipiélago de las islas Eolias, al norte de Sicilia. Y aunque ese brillo parpadeante es apenas perceptible en la distancia, persiste desde hace miles de años.

Tenemos una cita con el vulcanólogo italiano Francesco Italiano. Fue él quien descubrió —y luego reveló a mi amigo buzo Roberto Rinaldi— la existencia de fenómenos volcánicos profundos. A su vez, después de bucear allí una vez, Roberto me habló de este increíble lugar. La semilla estaba sembrada. Pasaron dos años, el tiempo necesario para construir una misión que tuviera sentido, es decir, que pudiera ser útil a los científicos locales y ayudarles en sus investigaciones. Nunca me he sentido del todo satisfecho con la idea de «ir a ver». Nuestro viaje debe servir para revelar algunos secretos y, a ser posible, producir algunas hermosas imágenes. La belleza del mundo es sin duda importante, pero es menos fascinante que todos sus misterios.

Estamos en plena pandemia. La última cumbre del G7 se celebró por videoconferencia. Confían, nos dicen, en que la economía mundial despegará de nuevo cuando se perfeccionen las vacunas. Nada más, como si no hubiera otras lecciones que aprender de un pequeño virus que está poniendo de rodillas a toda la humanidad. Los jefes de Estado hablan a distancia y nosotros estamos en el mar, bajo el cielo, en un Mediterráneo vacío, sin turistas. Tras cuatro días de navegación y una escala en Nápoles para recoger a Roberto, aún no hemos visto ni un solo yate, apenas un ferri y ningún crucero. Navegar por los altos acantilados de Capri y cruzarte solo con la barca de un pescador es más que un privilegio. Es como un viaje en el tiempo. Los alrededores de este castillo de piedra caliza aparecen tal y como eran hace unos siglos, sin visitantes.

El Victoria se dirige rumbo al Estrómboli, el volcán más activo de las islas Eolias, que entra en erupción con regularidad. Esto no impide que hombres y mujeres vivan allí bajo la amenaza permanente de una colada de lava, una nube ardiente o un tsunami.

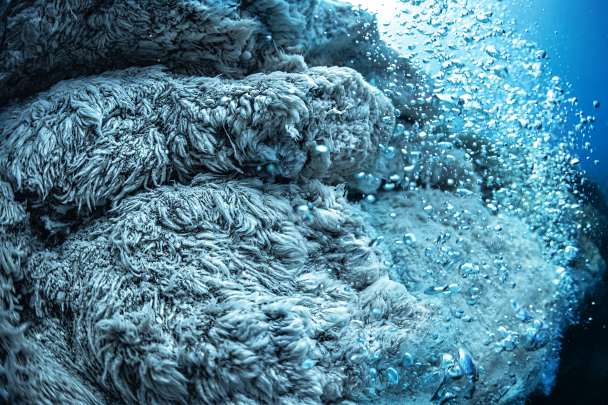

De momento seguimos nuestro camino, dejando atrás las luces de Estrómboli para volver después y llegar a Panarea. Esta isla es un volcán dormido y su ronquido nos lo recuerda: aquí y allá, los jacuzzis naturales burbujean en la superficie. De ellos emana un olor sulfuroso. Anclamos cerca y hacemos nuestras primeras inmersiones en aguas poco profundas pero ácidas. Las burbujas suben como si lloviera... al revés. Esta tormenta invertida es tan corrosiva que los romanos la utilizaban antaño como estación de limpieza. Anclaban voluntariamente sus barcos sobre las cortinas de burbujas para que los gases ácidos limpiaran los cascos, atacados por «alimañas acuáticas»: algas que ralentizaban la navegación y gusanos perforadores que se comían la madera de las embarcaciones. Hoy se sigue apreciando el efecto de esa acidez en la biodiversidad, pues no se desarrolla aquí ni el más mínimo organismo calcáreo, concha o coral. Un gusano marino imprudente intentó la aventura suicida de posarse demasiado cerca de las burbujas. Su tubo calcáreo se disolvió lentamente. En otros lugares, las praderas de posidonia muestran hojas blanqueadas y quemadas. Solo las bacterias anaerobias, ávidas de CO2 y material sulfuroso, parecen prosperar. Forman un espeso fieltro inmaculado en las paredes rocosas que ondula bajo la caricia ácida del océano. Tras unas horas en esta atmósfera acre, regresamos al Victoria con las mejillas y los labios agrietados. Incluso el cromo de los grifos de nuestras escafandras se ha oxidado.

Esta inmersión ha puesto a prueba nuestro equipo, pero parece que podemos seguir adelante sin preocuparnos por el material. Estamos aquí para realizar inmersiones profundas en un lugar único llamado «el valle de los 200 volcanes». Se trata de un descubrimiento que hizo Francesco Italiano durante una campaña cartográfica. A lo largo de una ligera depresión, de 100 metros de largo y 15 de ancho, aparecieron en la pantalla de su sonar lateral unas chimeneas delgadas y altas surgidas hace más de diez años. Una línea situada en un eje extrañamente perfecto entre Panarea y Estrómboli, cuya cumbre humeante se percibe a lo lejos.

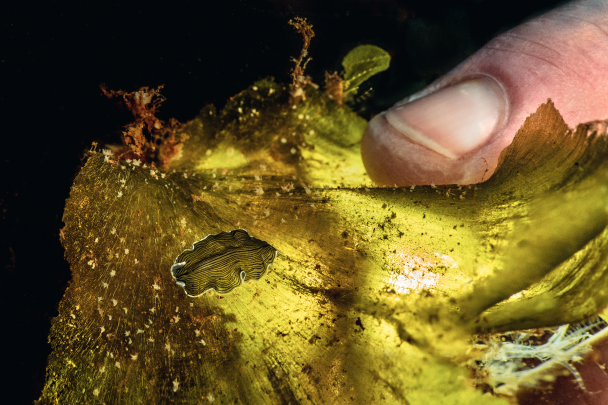

Al llegar al fondo, el profundímetro indica -78 metros, pero el paisaje parece más bien una dorsal oceánica a -3000 metros en el fondo del Atlántico. De este lugar prohibido emana una extraña impresión, como si aquí abajo el mar se asfixiara por un exceso de actividad. Exhala, se enfurece, escupe. El gas y el agua caliente se escapan por la parte superior de las estrechas chimeneas formadas por la cristalización de materia férrica y ferrosa que se precipita al contacto con el agua fría profunda. Los colores del panorama son marcianos: rojo, ocre, amarillo. Mientras una chimenea se construye, otra parece apagarse y una tercera se está derrumbando ya. Reina una gran precariedad, pero la vida submarina es así, frágil y obstinada a la vez. Un pequeño gusano plano, digno de una huella digital rastrera, se desliza de incógnito sobre la superficie frondosa que forman las hojas de las udoteas, unas pequeñas algas pioneras que cubren las laderas rojas de las chimeneas de un pequeño bosque verde esperanza. Este gusano plano es muy audaz, pues se aventura hasta la cumbre de las chimeneas. Resulta difícil entender qué interés puede tener deambular sobre óxidos de hierro en un agua ácida cargada de gas carbónico.

Aquí y allá, el mar burbujea alrededor de la isla de Panarea. Burbujas ácidas se elevan desde el fondo del mar. Nada puede vivir en contacto con estas aguas ácidas y cargadas de azufre. Solo prosperan las bacterias anaerobias y forman fieltros blancos que ondulan en las paredes cubiertas de burbujas.

En Panarea, estos jacuzzis naturales son extremadamente corrosivos. Situados a escasos metros de profundidad, se conocen desde la Antigüedad: los romanos llegaban voluntariamente a anclar sus barcos encima de las burbujas para que los gases ácidos limpiaran los cascos atacados por «alimañas acuáticas»: toda una flora de algas que ralentizaban la navegación y toda una fauna de invertebrados perforadores que comían o escarbaban la madera de las embarcaciones.

A 80 metros de profundidad se encuentra el valle de los 200 volcanes, bautizado así por los vulcanólogos, que detectaron este lugar en 2006 gracias a una campaña de sondeos multihaces. Se trata de chimeneas hidrotermales que expulsan agua caliente, burbujas de CO2 y gases sulfurosos. Están alineadas en un eje extrañamente perfecto entre la cercana Panarea y Estrómboli, mucho más lejos. Los investigadores no consideran que se trate de una coincidencia, sino que creen que es el resultado de una falla que une las dos islas.

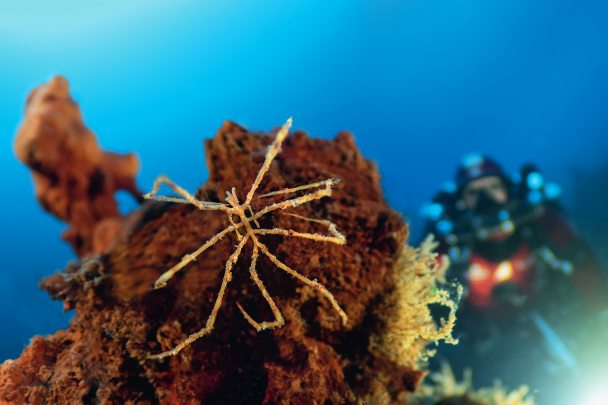

En este mismo entorno inhóspito deambula el pantópodo. Artrópodo marino, sus largas patas convergen hacia un cuerpo que parece ausente de tanto haberse reducido al extremo. Tan pequeño que, debido a la falta de espacio en su abdomen, parte de su tubo digestivo se encuentra en el interior de sus patas. Al mirarlo de cerca podemos distinguir cuatro ojos periscópicos en la parte superior de su pequeña cabeza, que da una apariencia de consistencia a esta improbable criatura.

La contemplación da paso a la observación. El tiempo que nos queda lo dedicamos íntegramente a los protocolos científicos que Francesco nos ha pedido que llevemos a cabo. En cada chimenea introducimos un termómetro en el pequeño cráter para medir la temperatura y luego una probeta para tomar una muestra de agua caliente y otra de gas. A continuación, pasamos a la siguiente chimenea. Hay 200 y solo haremos esto en unas 20. Llevamos una hora ya en el fondo; tres más nos esperan en la subida para la descompresión. Nuestras muestras también se tienen que descomprimir. A medida que subimos, la presión del agua de las probetas disminuye. El gas del interior está atrapado a alta presión, ya que lo capturamos a casi 80 metros de profundidad. Debemos tener cuidado de purgar las probetas cada 10 metros para evitar que el vidrio explote. Muy pronto, gracias al análisis de estas pruebas, Francesco Italiano podrá demostrar que existe un vínculo directo entre los tres principales volcanes del archipiélago. Las emanaciones del Estrómboli, el Panarea y el Etna parecen estar vinculadas a una misma cámara magmática gigante.

Nuestro viaje continúa a bordo del Victoria. Seguimos la dirección que nos indica el alineamiento del valle de los 200 volcanes hasta llegar al pie del inmenso Estrómboli. Desde sus 900 metros de altura nos llega el sonido sordo y regular de las explosiones, así como la luz roja de los chorros de lava. Hacemos una escala en la isla que hay frente al pueblo. Tras el privilegio de una navegación solitaria viene el de una ascensión: nadie ha subido a la cima desde hace dos años. Nuestro guía está encantado de contárnoslo: la última parte, cerca del cráter, constantemente remodelada por las erupciones, nunca ha sido pisada.

Antonin Guilbert y Thibault Rauby, buzos del equipo Gombessa, toman muestras de gas y agua dulce de las chimeneas activas del valle de los 200 volcanes. A 80 metros de profundidad, los submarinistas solo se permitieron una hora de trabajo en el fondo, lo que supuso un ascenso de más de tres horas debido a las paradas de descompresión obligatorias. El color entre amarillo y rojo de las chimeneas está relacionado con los óxidos de hierro que se cristalizan en contacto con el agua fría de las profundidades.

Esta babosa marina con papilas alargadas de color rojo, Diaphorodoris papillata, es una visitante nómada del desierto que ha dejado tras de sí una colada de lava o polvo volcánico. La roca negra está desnuda, salvo por algunas colonias de briozoos, invertebrados pioneros que recolonizan la roca virgen. La babosa será su primer depredador.

A 80 metros de profundidad, las estrechas chimeneas del valle de los 200 volcanes emiten gas y agua muy calientes. Mientras se construye una chimenea, otra parece extinguirse y otra ya se está derrumbando. La situación aquí es muy precaria, pero la vida submarina es así, frágil y obstinada a la vez. Por aquí deambulan los raros pantópodos, una especie de araña que no es araña y cuyo cuerpo es tan estrecho que la mayoría de sus órganos vitales se alojan en sus largas patas. En otro lugar, un pequeño gusano plano, digno de una huella digital rastrera, se desliza de incógnito sobre la superficie frondosa que forman las hojas de las udoteas, unas pequeñas algas pioneras que cubren las pendientes rojas de las chimeneas de un pequeño bosque verde esperanza. Este gusano plano es bastante audaz: se aventura hasta la cumbre de las chimeneas. Resulta difícil entender qué interés puede tener deambular cerca de los óxidos de hierro en un agua ácida cargada de gas carbónico.

Contemplamos las vistas desde las alturas humeantes. Por un lado está el pueblo, desplegado sobre pendientes verdes sembradas con algunos viñedos, olivos e higueras; por el otro, la ladera devastada. Se trata de la Sciara del Fuoco (literalmente «la ruta del fuego», mezcla de árabe e italiano), un vasto corredor negro y vertical, enteramente mineral, por el que se derraman incansables coladas de lava, rocas y cenizas. Es fácil imaginar que también bajo el agua el vertido de materia es incesante y destruye todo a su paso. Pero la vida bajo el agua es más dura que en tierra. Tengo curiosidad por ver cómo se reinicia el ecosistema con cada nuevo deslizamiento del terreno. El último data de hace cuatro años. Tras un temblor, una enorme sección del Estrómboli, desde los 400 metros sobre el nivel del mar hasta los 1500 metros bajo el nivel del mar, se separó de la isla y se deslizó hacia el abismo. Roberto, que ya había buceado allí hace más de 30 años, recuerda un impresionante pináculo de roca volcánica, como una aguja erguida de 40 metros de alto. Este majestuoso edificio, cubierto de vida marina, ¿seguirá estando allí después de todo este tiempo y de las catástrofes que se han ido sucediendo?

Las condiciones de buceo son complejas. Está prohibido que los barcos anclen bajo la Sciara. En cualquier momento se puede producir una explosión y las nubes ardientes que descenderían rápidamente la pendiente serían como una avalancha a 500 °C: lo quemarían todo a su paso. Un barco no es lo suficientemente rápido como para huir si se encuentra en el camino de la «ruta del fuego». Paradójicamente, bajo el agua el peligro es menor. No hay riesgo de asfixia con los gases humeantes. Tomamos la decisión de dejar el barco cerca de la costa, pero no lejos de la Sciara; es decir, nos metemos en el agua lejos del lugar y nadamos aproximadamente dos kilómetros a lo largo de la costa justo debajo de la superficie. Solo cuando llegamos al centro del corredor de la Sciara empezamos a descender hacia las profundidades. Con nuestros propulsores, el trayecto hasta el punto de inflexión nos lleva entre 30 y 40 minutos; luego, la bajada hasta 80 metros, apenas uno más.

No necesitamos calcular la distancia recorrida. El escenario acaba de cambiar drásticamente. Los campos de Cystoseira, unos arbustos de algas amarillas donde se oculta la fauna, desaparecen. La transición es brutal. Solo hay arena negra y piedras torcidas. Empieza el descenso. Todo está devastado. Puedo sentir la inquietud de Roberto, que no ha encontrado los puntos de referencia que tomó en su inmersión de hace 30 años. No es de extrañar: aquí, con cada nueva erupción, se rediseña el lecho marino. Podríamos pensar que estamos en un planeta estéril si la silueta de un rape no hubiera aparecido entre el polvo antracita que levantan nuestras aletas. A la naturaleza submarina le gusta aún menos el vacío que a su mitad terrestre. Si se observa más de cerca, toda una serie de especies pioneras, diminutos briozoos y «animales musgo» han empezado su labor de recuperación de la zona. La vida se obstina en instalarse entre dos catástrofes. Las clavellinas gigantes, invertebrados con forma de campanas de cristal, parecen encontrar aquí condiciones suficientes para florecer, a pesar de la constante amenaza de erupciones.

El trimarán Victoria del equipo Gombessa, fondeado frente al Estrómboli. Detrás se distingue claramente el límite entre la Sciara del Fuoco («la ruta del fuego») y las verdes laderas cubiertas de vegetación que las coladas de lava han perdonado.

Sobre las pendientes de la Sciara, donde bajan con regularidad coladas de lava y polvo volcánico, la vida desaparece con frecuencia y debe volver a empezar su obra. Esta estrella de mar roja, Echinaster sepositus, tendrá mucha dificultad para sobrevivir en este terreno estéril e íntegramente mineral.

Esta pintarroja joven, Scyliorhinus stellaris, o dicho de otra manera, esta cría de tiburón, solo mide unos 20 cm. Por los destellos brillantes de su piel se ve que está cubierta de escamas placoideas, hechas de esmalte y dentina, al igual que sus dientes.

Sigue ahí, con sus 40 METROS DE ALTURA, INTACTO Y SÓLIDO, albergando una vida submarina más floreciente, porque se ha salvado.

Por precaria que sea la empresa, un día su trabajo, constantemente renovado, cubrirá todos estos cimientos minerales y monocromos con un barniz orgánico y multicolor. Un poco más allá, un campo de gorgonias blancas ha sufrido un percance: está semienterrado en la arena negra de un flujo de lava reciente. Una pintarroja joven de 20 centímetros de largo se pasea por allí. Este bebé tiburón, cuyo destino es incierto, es un símbolo perfecto del renaciente ecosistema.

Tras unos días de buceo y una exploración de sonar lateral para comprender mejor la topografía, por fin encontramos el pináculo que había marcado los recuerdos de Roberto. La lava petrificada que lo compone es tan dura que ha resistido las múltiples erupciones que han devastado los alrededores. Sigue ahí, con sus 40 metros de altura, intacto y sólido, albergando una vida submarina más floreciente, porque se ha salvado. Llegamos a la cima de la torre de lava. Dejo a mis compañeros allí un momento, el tiempo justo para retroceder un poco y contemplar esta inmensa catedral volcánica en su totalidad. A su alrededor, la ciudad animal ha desaparecido... pero Nuestra Señora de Estrómboli no ha ardido.

De vuelta a la civilización. Unos días después, nuestro barco está en las afueras de Nápoles. Tres millones de hombres y mujeres viven aquí, entre el mar y el volcán. Los napolitanos saben que el desastre de Pompeya del año 79 d. C. puede repetirse mañana. Despreocupados o temerarios, aceptan su situación como rehenes del Vesubio, atrapados entre el agua y el fuego.

Estamos aquí porque un amigo de Roberto (y tiene muchos en Italia) está buscando la manera de explorar y estudiar una extraña formación. «Es un agujero en el fondo del mar», dicen los investigadores, que saben poco más y que han acudido en gran número a observar nuestra inmersión. Cada uno espera recoger muestras y datos específicos para su disciplina: trozos de roca y sedimentos para los vulcanólogos y geólogos; registros de temperatura, acidez, corrientes y luz para los oceanólogos; y, por qué no, muestras de vida, si las hay, para los biólogos.

En las pendientes submarinas del Estrómboli, un enorme pináculo de rocas volcánicas situado a entre 80 y 20 metros de profundidad fruto de una erupción fulgurante en una época lejana. La lava petrificada que lo constituye es tan dura que ha resistido las erupciones del cráter principal, a 900 metros de altura, que sin embargo generan flujos regulares e incluso potentes desprendimientos.

Cuando miramos hacia arriba, AÚN PODEMOS VER UN PEQUEÑO RESPLANDOR VERDE: el gran agujero de la entrada se ha convertido en un pequeño agujero para ratones.

Decir que esta inmersión es atractiva sería mentir. No hay nada de atractivo: el agua es verde, turbia y fría. En cuanto al fondo, es plano y fangoso, lleno de desperdicios de la cercana megápolis. Estamos en la bahía de Nápoles, a menos de una milla de la costa. No hay nada que ver, pero sí una necesidad que satisfacer. ¿Será posible que en el fondo, plano y blando en varios kilómetros a la redonda, se encuentre la entrada de una cueva vertical y rocosa, cuyo fondo ningún instrumento ha podido sondear? Los pescadores tienen una leyenda: una «boca» en el fondo de la bahía se traga sus redes, sedales y trampas. Se dice que lo que echan al agua allí no siempre vuelve.

Por eso, apenas unas horas después de nuestra llegada, estamos en el agua. En efecto, a medida que nos acercamos al punto indicado, en la niebla oscura que nuestras lámparas tratan de atravesar en vano, los sedales y los restos de redes parecen converger hacia un mismo punto, al que también nos dirigimos nosotros. De repente llegamos al borde de la «boca». El barro blando da paso a la roca negra. Me siento como si estuviera en el borde de un pozo. El agua está demasiado turbia para ver todo el perímetro, pero por la curvatura uno se puede imaginar un gran pozo, probablemente de más de 10 metros de diámetro. Mi profundímetro ya marca 50 metros cuando entramos en el agujero negro. Es un cilindro casi perfecto. Nos hundimos lentamente. Primera sorpresa: el agua está más clara que fuera. 55, 60, 65, 70 metros... Se podría pensar que este gigantesco pozo tarde o temprano se encogerá y luego se cerrará por completo, pero ocurre todo lo contrario. A 75 metros, lo que se abre ante nosotros no es un pozo, sino un abismo. Es tan grande que el haz de nuestras lámparas se pierde en la oscuridad sin poder atrapar una pared. El descenso continúa. 80, 85, 90, 96 metros... Por fin llegamos al fondo, lleno de material de pesca. Cuando miramos hacia arriba, aún podemos ver un pequeño resplandor verde: el gran agujero de entrada se ha convertido en un pequeño agujero para ratones.

A 96 metros de profundidad no nos queda mucho tiempo. Una vez instalados los instrumentos de medición (permanecerán allí seis meses), decidimos no subir hasta la pequeña luz verde, sino intentar localizar las paredes del abismo. Tenemos una gran ventaja: uno de nuestros propulsores está equipado con un sonar que compensa nuestra ceguera. Nos informa de que las murallas están a una distancia de 25 metros alrededor de nosotros. Nos encontramos, pues, en el centro de una enorme cámara circular. La imagen de la cavidad empieza a tomar forma en nuestra mente. La gruta parece una gigantesca jarra de vino, con un cuello largo y estrecho y luego, sin transición, un cuenco ancho. Probablemente se trate de una antigua cámara magmática vaciada de su lava y que, tarde o temprano, se derrumbará sobre sí misma, generando una especie de pequeño tsunami que bañará suavemente las playas de Nápoles.

A solo 2 km de la costa de Nápoles, al pie del Vesubio, se encuentra lo que los investigadores bautizaron como

«el agujero negro de Nápoles». El equipo de Gombessa realizó la primera exploración de lo que parecía haber sido una cámara magmática. La entrada, de apenas 12 metros de diámetro, está situada en un fondo fangoso a 50 metros de profundidad. El agujero es vertical, como un pozo perfecto. A 75 metros, los buzos descubrieron que el pozo se ensanchaba hasta que ya no podían distinguir las paredes. Esta cueva vertical tiene forma de jarra gigante, y los submarinistas tocaron el fondo a 96 metros.

Las paredes de la gruta vertical de la bahía de Nápoles, antigua cámara magmática, están cubiertas de pequeños invertebrados filtradores y recorridas por raros crustáceos de pinzas largas. Entre todo este pequeño mundo en suspenso identificamos una especie rara, descrita solo a finales del siglo xx en otra cueva mediterránea: ¡la esponja carnívora! Si bien su nombre puede dar miedo, su aspecto es menos preocupante: inmaculadamente blanca, tiene la forma de un vulgar hisopo en miniatura. Sus garfios enganchan los pequeños crustáceos que se acercan demasiado; entonces los tejidos de la esponja crecen alrededor de la presa hasta que es engullida por su carne. No hay ataque relámpago, ni lucha violenta; es una simple y lenta asimilación de un ser por otro en unos pocos días. Al parecer se trata de una nueva especie para la ciencia en curso de descripción. El exotismo y lo desconocido no siempre están en el fin del mundo, ¡pero siguen siendo de difícil acceso!

Mientras tanto, en su interior se ha creado un ecosistema. Las paredes, a las que por fin hemos llegado, están cubiertas de pequeños invertebrados filtradores y recorridas por raros crustáceos de pinzas largas. Entre todo este pequeño mundo en suspenso identificamos una especie rara, descrita solo a finales del siglo xx en otra cueva mediterránea: ¡la esponja carnívora! Si bien su nombre puede dar miedo, su aspecto es menos preocupante: inmaculadamente blanca, tiene la forma de un vulgar hisopo en miniatura. Sus garfios enganchan los pequeños crustáceos que se acercan demasiado; entonces los tejidos de la esponja crecen alrededor de la presa hasta que es engullida por su carne. No hay ataque relámpago, ni lucha violenta; es una simple y lenta asimilación de un ser por otro en unos pocos días.

Por fin comienza el ascenso. Qué sensación tan extraña: no nos hemos sumergido en el fondo del mar, sino bajo el fondo del mar. Hicimos una inmersión en el corazón de una inmersión. ¡Un abismo en el abismo! Al principio no estábamos muy entusiasmados, pero volvimos tres veces durante los días siguientes, encadenando inmersiones de más de cuatro horas cada vez: hace falta tiempo para ver la casi imperceptible depredación de la esponja carnívora. Unos meses más tarde, gracias a los pocos ejemplares recogidos, supimos que se trataba de una nueva especie para la ciencia, actualmente en proceso de descripción. Una vez más, lo exótico y lo desconocido no estaban lejos, lo que hacía aún más fascinantes los descubrimientos.

Han transcurrido tres semanas y el Victoria abandona ya el sur de Italia en dirección noroeste, hacia Córcega. Todavía no hay barcos en el horizonte, salvo algún pesquero ocasional. Navegamos por el Mediterráneo de otra época y no nos desagrada. No recuerdo haber visto tantos delfines como este año en particular. Amigos pescadores me han dicho que han tenido sus mejores capturas en décadas. Es habitual hablar de la «fragilidad de la naturaleza», pero este viaje me hizo ver lo condescendiente de esta expresión. La naturaleza no es frágil. De hecho, ocurre lo contrario: aunque sea atacada y herida, despreciada y reducida, se aferra, resiste y espera su momento. Tres semanas pasadas al pie de volcanes que devastan civilizaciones nos recuerdan que los vulnerables somos nosotros.

Dicho de otra forma, la naturaleza no es frágil, lo somos nosotros: malos corredores y malos nadadores, condenados a perecer si desaparecen nuestros antibióticos, supermercados y conexiones de alta velocidad. Basta con que la Tierra empiece a toser para recordarnos nuestra insignificancia. Un pequeño estornudo volcánico no es nada para el planeta, pero sí un apocalipsis para nosotros, con explosiones, nubes ardientes, tsunamis, etc.

En lugar de celebrarse por videoconferencia o en grandes hoteles de todo el mundo, las cumbres del G7 deberían celebrarse al pie de estos volcanes activos. No con la esperanza de ver a nuestros arrogantes dirigentes desaparecer bajo una colada de lava, sino más bien para que puedan medir su propia fragilidad, como la de toda la humanidad, y relativizar su poder, tan lastimosamente pequeño frente a estas fuerzas colosales. Si la belleza del mundo ya no les conmueve, si sus horrores ya no les indignan, podemos apostar sin temor a equivocarnos a que la demostración de la omnipotencia de la Naturaleza les enseñará la lección de humildad y respeto que el género humano olvida con demasiada frecuencia.

Las pendientes del Estrómboli son brutales, talladas por erupciones devastadoras. Sobre las partes más verticales, la vida hace su trabajo. Las gorgonias se instalan y los peces revolotean hasta que una nueva erupción vuelva a destrozarlo todo de nuevo.

Otros números

Seleccionar el idioma

No se pierda el último número

Suscribirse a los números nuevos